Historia

Coplas sacras, bailes populares y folclore dedicado a la Inmaculada

Published

1 año agoon

La Jeringoza es un baile popular y juego infantil que aún recuerdan las abuelas de Marchena, con origen en el siglo XVI registrado en toda España y parte de América. De acuerdo con Sachs se trata de una danza de galanteos propia de los ritmos iniciáticos de fertilidad, cuya característica más curiosa es aquí el continuo cambio de pareja en cadena.

Jeringoza es la palabra usada en la provincia de Cádiz, Ecija y Marchena como un baile con el que se rematan las veladas mientras que en Sevilla se usa Gerigonza, y lo mismo en Granada. En Canarias y Portugal se llama El fraile cornudo nombre que pretende ridiculizar a los frailes que se aprovechaban de la caridad de la gente para aprovecharse del pueblo. También se usa en México, Argentina y Venezuela.

Según Eduardo M. Torner, la primera versión del XVI pudo haber servido para «Sacar los demonios del cuerpo» por eso se refiere a la serpiente maldita (Tornet 1969. Num 195). Esta versión antigua se conserva en una composición de Mateo Flecha llamada Jubilate. Para otras fuentes se trata de una letra alusiva al triunfo de la Inmaculada sobre el pecado y sería una composición impulsada por los franciscanos.

Y dice «Oh, grosseros!. / ¿No veis que la Virgen santa dixo xontra Lucifer: «Non fay el cavaller, non fay tal villanía que fillola me soy de Dios de Abrán, señor de la jerarchía. ¡L’anima mía!»- El maldito replicó: «¡Nunca más paporreó! Assí, assí, ¡cuerpo de nos!. Aquí veré yo como bailaréis vos a la giringonça». «¡Saltar y baylar con voces y grita!» ¡Y vos renegar, serpiente maldita! La Virgen bendita os hará baylar a la giringonça. Et ipsa conteret caput tuum, alleluia».

Hoy algunas variantes de esta versión antigua está extendida y conservada por toda España pero hoy ya se canta como un mero entretenimiento despojado del sentido primitivo sagrado. Existen en Marchena personas mayores que aún la cantan y la recuerdan así, como Esperanza Romero La Regina que la canta así.

» Con su jeringoza, por lo bien que lo baila la moza, dejarla sola, solita bailando, a mi niña le gusta el fandango, que busque compaña, que busque compaña, porque sola parece una caña, que salga usté, señor Don Miguel, que la quiero ver bailar, saltar y brincar volar por el aire».

«Hace cincuenta años era un baile social de cortejo, o de ligue donde se formaba un coro o círculo de mujeres y de hombres y en medio del coro se ponía una botella y copas de aguardiente o coñac y una persona salia bailando La Jeringoza y ésta sacaba a otra y así». Este baile se hacía dentro de las casas en reuniones familiares y también en bodas y otros festejos en cualquier época del año. «Incluso en verano sacábamos las sillas y nos poníamos en la puerta a cantar y bailar la Jeringoza» explica Esperanza Romero.

La versión sevillana recopilada por José Muñoz Sanromán tiene la particularidad la referencia religiosa y el hecho de que se cantaba por Navidad y añade «saltar y brincar y vos renegar, serpiente maldita, la virgen bendita, os hace danzar a la girigonza».

Jeringoza viene de jerigonza, lenguaje difícil de comprender, usado por algunos grupos marginales que Sebastián de Covarrubias dice en su Tesoro de la lengua castellana que viene de «gytonza lenguaje de gitanos». Dice Ramón León en su obra «Vida de Cervantes» que el escritor usa la palabra jeringoza en el Quijote como ·expresión gitana que quiere decir lo que es oscuro y difícil de entender».

Espinal en el Escudero Marcos de Obregón (i, 16): «Hacía el gitano mil jerigonzas sobre el macho, de manera que tenía ya muchos golosos que le querían comprar.»

En la revista La Lectura de Enero de 1911 el filólogo, crítico literario, historiador de la literatura española, y lexicógrafo Julio Cejador se refiere al término jeringoza como sinónimo de engaño. «En este juego antiquísimo hay dos significados de jerigonza, el físico de menearse dando vueltas y bailando, y el moral, digamos, de engañar con halagos».

En el Lazarillo del Tormes dice: «En muy pocos días me mostró jerigonza.» en referencia al lenguaje que usaba el ciego para que las gentes no le entendiesen. El lexicógrafo cordobés Rosal dejó escrito en su Diccionario la voluntad de jugar con las palabras al usar de jerigonzas «poniendo las sílabas trocadas, como si por hurta dijéramos tahúr» del mismo modo que los niños.

En los Inadaptados, de Colombine, pág. 8o, se lee, «Mientras unos atraían la atención de los carabineros haciendo jerigoncias hacia el castillo, pa que pensaran que iban á echar un alijo, otros, por el lao del cerro, se llevaban las alhajas.».

De las dos acepciones dichas, la física de dar vueltas debió de ser la primitiva, y de la moral, de engañar por rodeos y vueltas la mas conocida hoy. En el Diccionario de principios de siglo aludía a la capacidad de revolver palabras y confundir hablas para engañar, ó por no saberlas. «Dialecto o modo de hablar que usan los gitanos, ladrones y rufianes para no ser entendidos» decia el diccionario en 1910.

VIDEO: ¡Assí, assí, cuerpo de nos! (La Girigonça) – Mateo Flecha «El Viejo» – Fuenllana. (Ensalada «El Jubilate» – «Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica Lyra» de Miguel de Fuenllana, Sevilla, 1554).

You may like

-

Procavi prevé superar los 400 millones de euros de facturación en 2025 tras apostar por productos de mayor valor añadido

-

La matanza de los inocentes en la Catedral de Sevilla y el altar mayor de San Juan de Marchena

-

La juventud cofrade de Marchena celebró ayer la festividad de su patrón

-

La cabalgata 2026 de Marchena contará con nueve carrozas y una batucada

-

La Policía Local de Marchena detiene a un conductor temerario y a un presunto autor de un robo en una sucursal bancaria

-

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús celebra este domingo su Fiesta de Navidad en Familia con un gran roscón de Reyes y la visita del Emisario Real

-

Villancicos de negros en las partituras de la iglesia de San Juan de 1712

-

Saturnalia y Sol Invictus: la fiesta romana que existía antes que la navidad

-

La Hermandad de Marchena anuncia peregrinación extraordinaria a la Aldea del Rocío del 9 al 11 de Enero

-

La zambomba “El Mirabrás” llevará el compás navideño hoy a la Plaza Alvarado este jueves

-

Sonidos de la Navidad en el Palacio Ducal

-

Marchena se prepara para un “sábado de risas” en la Sala Carrera con Chely Capitán, Perrichi y Kalderas

-

La Vera-Cruz de Marchena levanta un altar-catequesis para el triduo de la Esperanza, en vísperas de su festividad del 18 de diciembre

-

La Borriquita de Marchena peregrina a la Capilla de los Marineros para ganar el Jubileo 2025 ante la Esperanza de Triana

-

El Área Sanitaria de Osuna agradece la respuesta a la vacunación sin cita y recuerda que en Marchena puede vacunarse cada miércoles en el centro de salud

-

Marchena y la Campiña Sevillana ponen voz en Sevilla contra la soledad no deseada en el Certamen Provincial de Villancicos de los CPA

-

Roy Madavana, sacerdote vinculado a Marchena, participa en Roma en el Jubileo de los Presos con la delegación sevillana

-

Los villancicos más antiguos conservados en Sevilla y provincia datan de 1517

-

Policía Local de Marchena se suma a la campaña de la DGT de controles de alcohol y drogas del 15 al 21 de diciembre

-

Agenda: Marchena concentra música, zambombas, humor y teatro infantil en una semana de citas navideñas

Actualidad

El belén napolitano de Capodimonte, un teatro del mundo en miniatura

Published

1 día agoon

28 diciembre, 2025

El belén conservado en el Museo di Capodimonte es mucho más que una escena navideña. Se trata de una de las manifestaciones artísticas más complejas y singulares del Barroco europeo, fruto de una tradición que alcanza su máximo esplendor en el siglo XVIII y que convierte el Nacimiento en una auténtica crónica social del Reino de Nápoles.

Una tradición con raíces medievales y desarrollo ilustrado

El origen remoto del belén se sitúa en 1223, cuando Francisco de Asís escenificó el Nacimiento en Greccio. Sin embargo, la tradición napolitana introduce un giro decisivo a partir del siglo XVII y, sobre todo, en el XVIII, cuando el belén deja de ser una representación estrictamente devocional para convertirse en un relato contemporáneo, ambientado en la propia ciudad.

Este impulso coincide con el reinado de Carlos de Borbón, rey de Nápoles entre 1734 y 1759. Carlos y su corte fomentaron el belén como una expresión artística total, acorde con los ideales ilustrados de observación de la realidad, interés etnográfico y mecenazgo cultural. Estudios de Nicola Spinosa y Gennaro Borrelli señalan que el presepe se convirtió entonces en un símbolo de identidad napolitana y en un objeto de prestigio para la aristocracia.

Autoría colectiva y excelencia artesanal

A diferencia de otras tradiciones europeas, el belén napolitano no responde a un solo autor. Es una obra coral, resultado de la colaboración de múltiples oficios especializados. Las figuras, conocidas como pastori, presentan cabezas de terracota policromada, ojos de vidrio, extremidades articuladas y cuerpos de alambre y estopa, lo que permitía dotarlas de gestos y actitudes teatrales.

Entre los escultores documentados vinculados a esta tradición destacan Giuseppe Sanmartino, autor del célebre Cristo Velato, y Lorenzo Mosca, aunque muchas piezas conservadas en Capodimonte son anónimas, fruto de talleres activos en la ciudad durante décadas. La vestimenta se confeccionaba con telas reales —sedas, terciopelos y bordados— realizadas por sastres de corte, mientras que plateros y ebanistas aportaban miniaturas, muebles y objetos cotidianos.

Belén y sociedad: un retrato del Reino de Nápoles

Una de las claves del belén napolitano es su dimensión sociológica. Junto a la Sagrada Familia aparecen vendedores, músicos, nobles, mendigos, soldados, animales exóticos y escenas de taberna. Lejos de ser anecdóticos, estos personajes reflejan la estructura social del siglo XVIII y han sido estudiados como una fuente visual de primer orden para conocer la vida cotidiana napolitana, tal como recoge el historiador Franco Mancini en sus trabajos sobre cultura material.

La escenografía, dominada por ruinas clásicas, no es casual. Según Alessandra Mauro, estas arquitecturas simbolizan el fin del mundo antiguo y el nacimiento de una nueva era con la Encarnación. El Niño no nace en un espacio idealizado, sino entre los restos de imperios, en un mundo real y contradictorio.

El conjunto de Capodimonte

El belén del Museo de Capodimonte procede en gran parte de colecciones reales borbónicas y aristocráticas, reunidas y conservadas como patrimonio nacional. Su importancia ha sido reconocida por instituciones como el Ministero della Cultura italiano, que lo considera uno de los conjuntos más representativos del presepe settecentesco.

Las escenas conservadas destacan por la densidad narrativa, el dinamismo de las figuras y la convivencia de lo sagrado y lo profano. En muchos casos, la Adoración no ocupa el centro visual del conjunto: el protagonismo recae en la vida que rodea al misterio, una elección estética que subraya la idea de que la Encarnación acontece en medio del mundo.

Un legado vivo

Hoy, el belén napolitano sigue siendo objeto de investigación académica y divulgación museística. Publicaciones como Il Presepe Napoletano de Gennaro Borrelli o los catálogos científicos del propio Museo de Capodimonte han consolidado su estudio desde la historia del arte, la antropología y la teología visual.

Fuentes y bibliografía básica

-

Museo di Capodimonte, catálogos oficiales de la colección de presepi.

-

Spinosa, Nicola: Il Settecento a Napoli. Electa Napoli.

-

Borrelli, Gennaro: Il Presepe Napoletano. Grimaldi & C.

-

Mancini, Franco: estudios sobre cultura popular napolitana del siglo XVIII.

-

Ministero della Cultura (Italia), fichas patrimoniales sobre el presepe napoletano.

Actualidad

La matanza de los inocentes en la Catedral de Sevilla y el altar mayor de San Juan de Marchena

Published

1 día agoon

28 diciembre, 2025

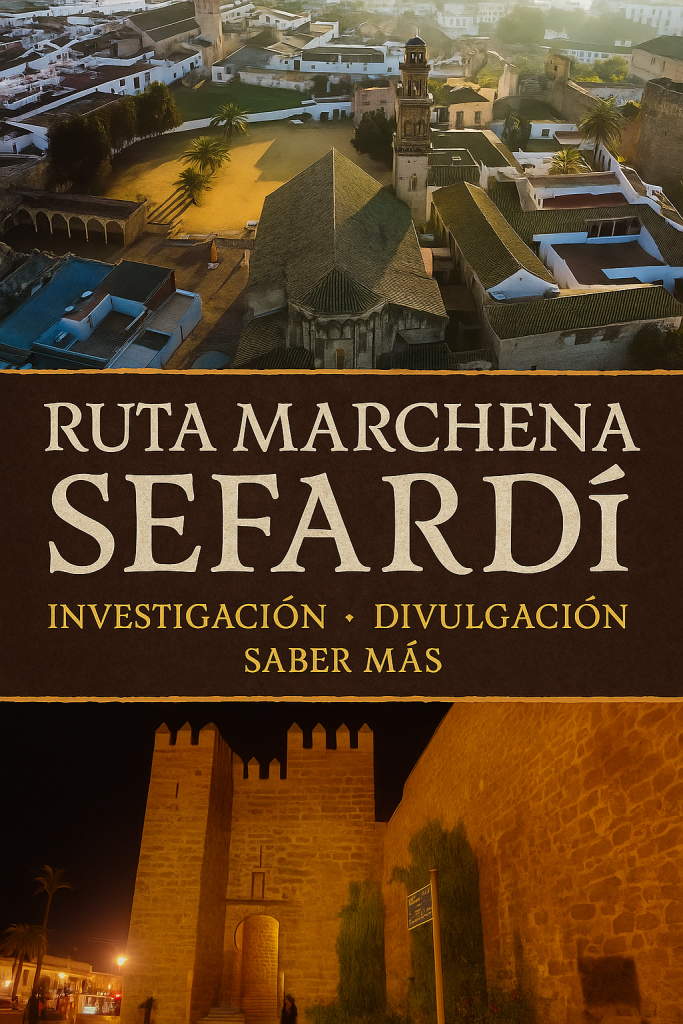

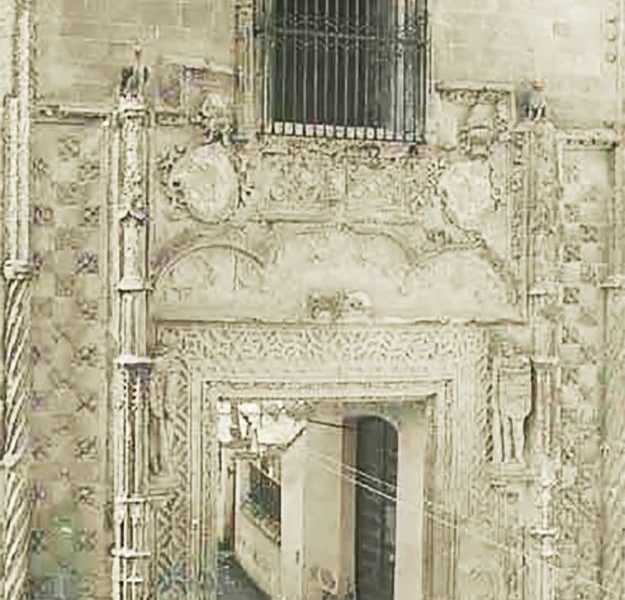

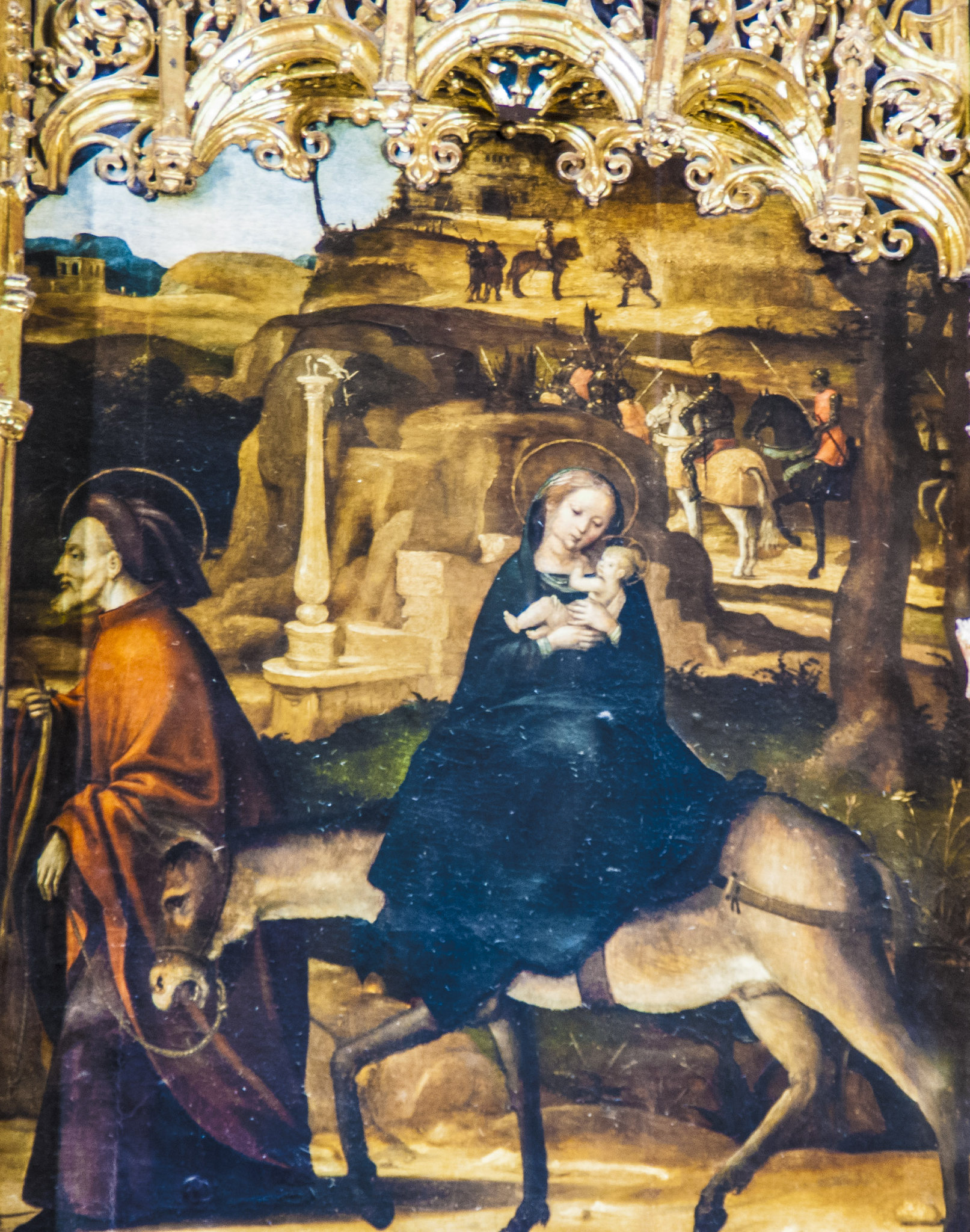

El altar mayor de la Catedral de Sevilla fijó a finales del siglo XV un modelo de retablo monumental y narrativo que se difundió por Andalucía occidental como instrumento de catequesis y representación del poder religioso. Su influencia es clara en la Iglesia de San Juan Bautista de Marchena, dentro del señorío de los Ponce de León, donde se adapta el concepto catedralicio a escala parroquial.

Sevilla, erigida como el «Puerto y Puerta de las Indias», se convirtió en el epicentro de un fenómeno de hibridación artística donde la pervivencia del gótico flamígero y el mudéjar local comenzó a ceder ante el empuje de las corrientes renacentistas procedentes de Italia y, de manera muy significativa, de las tierras de Flandes y Alemania.

Comparar las escenas de la Matanza de los Inocentes del retablo mayor de la Catedral de Sevilla y del altar mayor de la Iglesia de San Juan Bautista de Marchena resulta especialmente interesante porque permite observar, en un mismo tema iconográfico, la evolución del arte sacro andaluz entre finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI.

La comparación revela cómo un modelo fundacional, fijado en Sevilla con un lenguaje gótico-flamenco de fuerte carga doctrinal, es posteriormente reinterpretado en Marchena desde una mirada más humanizada y emocional, propia del primer Renacimiento. Marchena participa activamente en los grandes debates visuales de su tiempo, lejos de ser un espacio periférico.

En términos comparativos, Sevilla fija el modelo desde una óptica doctrinal y monumental, mientras Marchena lo reformula desde una mirada más humana y emocional. El primero impacta, el segundo conmueve. La diferencia de estilos no responde a menor ambición artística, sino a un avance cronológico y cultural que sitúa a Marchena en una fase más madura del lenguaje visual heredado de la Catedral.

La figura de Alejo Fernández, pintor de origen alemán documentado en Córdoba desde 1496 y establecido en Sevilla hacia 1505, es clave para comprender la génesis de este lenguaje pictórico. Su estilo, que fusiona la minuciosidad descriptiva del norte de Europa con una incipiente monumentalidad italiana y el uso del color y la luz propios de la escuela sevillana en formación, definió una «manera» de pintar que se consideró el canon de la época. Esta influencia se extendió a través de una densa red de discípulos, colaboradores y parientes, como Pedro Fernández de Guadalupe, quienes llevaron estas formas a villas como Arcos de la Frontera, Marchena o Écija.

El altar mayor de la iglesia de San Juan Bautista de Marchena no es una obra aislada. Desde su posición como Alguacil Mayor de Sevilla, y Señor de Marchena Rodrigo Ponce de León mantuvo vínculos con el Cabildo catedralicio y con los talleres artísticos que trabajaban en la ciudad. El entorno institucional sevillano a comienzos del XVI, dominado por la construcción y reforma de la catedral y sus principales retablos, incluía a destacados escultores y pintores que también fueron llamados a trabajar en Marchena.

Esto explica la presencia de Jorge y Alejo Fernández en el altar mayor de San Juan, autores que ya trabajaban en Sevilla y que trasladan a Marchena el lenguaje y la experiencia artística de la capital andaluza. La elección de estos artistas no fue casual, sino resultado de las redes de patrocinio y contactos que el duque había tejido por su cargo y su prestigio.

La investigación del musicólogo Juan Ruiz Jiménez para el proyecto Paisajes Históricos Sonoros documenta que Rodrigo Ponce de León tenía a su servicio una capilla musical propia en su palacio de Marchena, compuesta por capellanes, mozos de coro, cantores e instrumentistas de cámara, y que con frecuencia se unían a músicos de la Catedral de Sevilla en las grandes festividades religiosas y cortesanas.

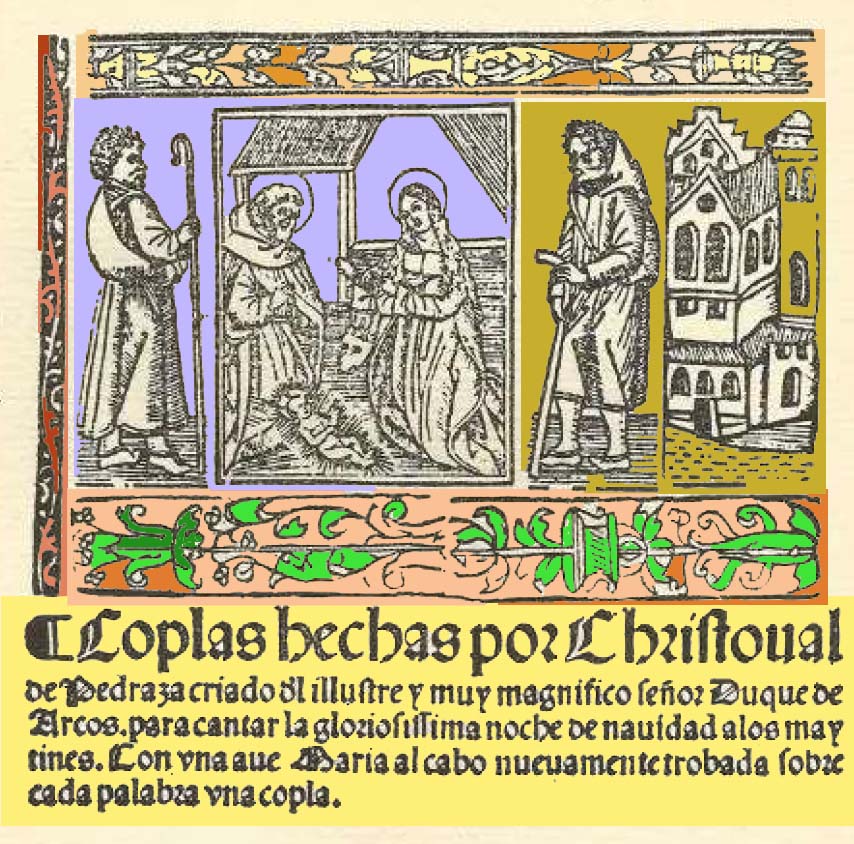

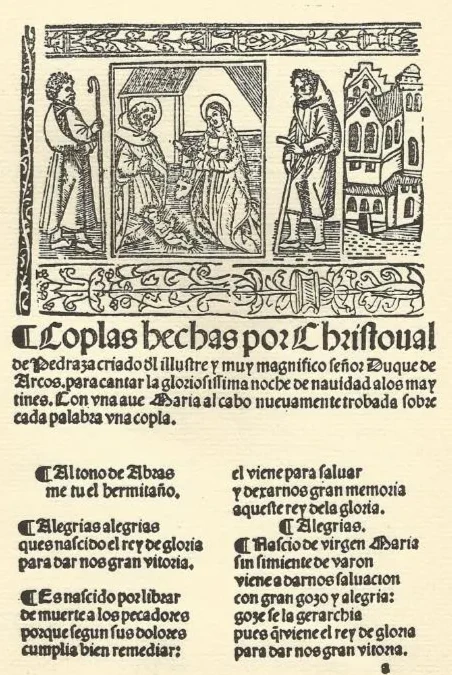

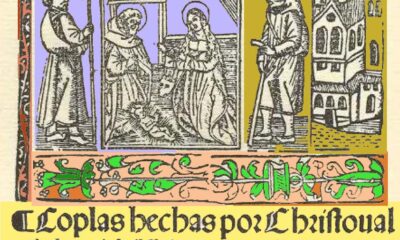

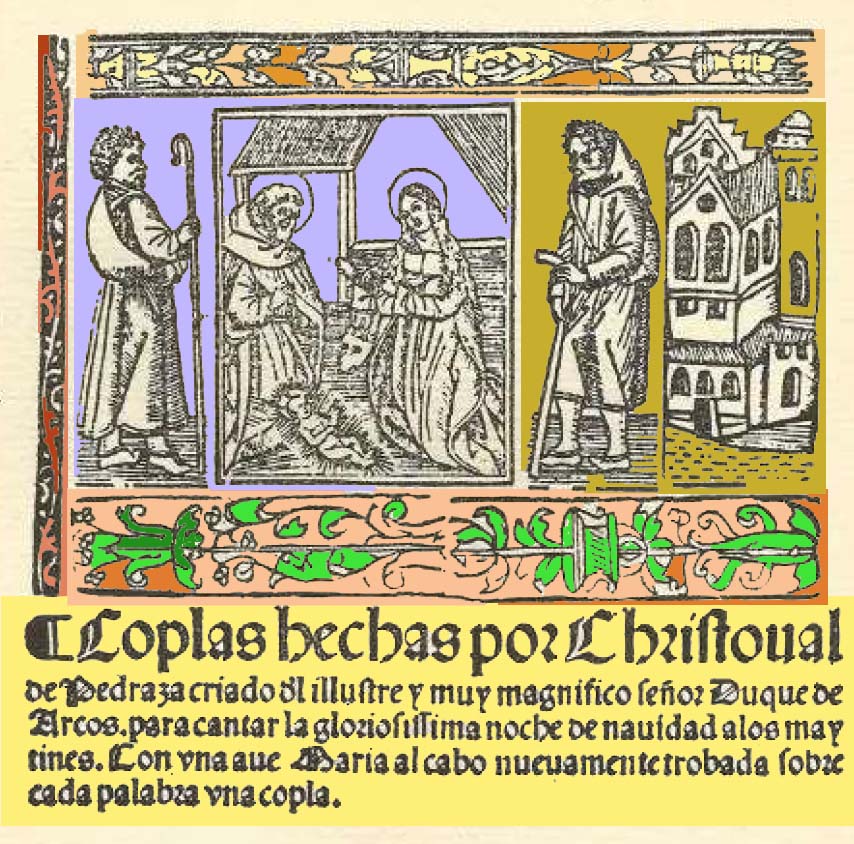

Un ejemplo relevante son los villancicos impresos para los maitines de la Navidad de 1517-1518, compuestos por Cristóbal de Pedraza, criado del Duque de Arcos, cuya imprenta se atribuye a Juan Varela de Salamanca, uno de los editores más prestigiosos de la España renacentista.

El palacio ducal y sus proyectos

La capilla musical del Palacio Ducal de Marchena —residencia principal del duque— fue un centro activo de producción artística y musical. Los vínculos con la Catedral de Sevilla eran tan estrechos que muchas veces cantores y músicos de la catedral participaban en las festividades ducales y parroquiales de Marchena, reforzando un intercambio institucional y cultural que iba más allá de las fronteras del señorío.

El retablo de San Juan Bautista de Marchena combina pintura y escultura, mientras que el de la Catedral de Sevilla está íntegramente tallado en madera con escenas narrativas esculpidas.

La construcción del retablo mayor de San Juan Bautista (1521-1533) se inserta en el contexto de este mecenazgo artístico general. Rodrigo Ponce de León, como señor de Marchena y mecenas cultural, promovió la obra y costeó parte de su ejecución.

La presencia en el retablo de los escudos y blasones ducal y episcopal (del arzobispo fray Diego de Leza) no solo responde a una decoración heráldica, sino que documenta la parcela de poder simbólico e institucional que el duque articuló con las autoridades eclesiásticas para llevar adelante este proyecto monumental.

Aunque no está documentada formalmente su autoría, el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Arcos de la Frontera, posee una estructura muy similar al de San Juan de Marchena, ambas bajo el meceneazgo de los Ponce de León y fue construido aproximadamente entre 1538 y 1547, ya con una mayor presencia de formulaciones clásicas renacentistas integradas en una estructura gótica. Su autoría, según diversas atribuciones combina escultura (Antón Vázquez, autor del cristo de la Veracruz de Arcos, en las calles centrales) con pintura (Esturmio, Pedro Fernández de Guadalupe y Antón Sánchez de Guadalupe),

El retablo mayor de la Catedral de Sevilla inicia su ejecución en 1482, según consta en la documentación capitular conservada y estudiada por José Gestoso y Pérez en Sevilla monumental y artística (1889-1892). El proyecto fue trazado por el escultor flamenco Pieter Dancart, cuyo contrato y pagos aparecen recogidos en los libros de fábrica de la Catedral, analizados posteriormente por Alfonso E. Pérez Sánchez y Teodoro Falcón Márquez.

La obra se prolonga hasta 1564, convirtiéndose en un proyecto intergeneracional. Durante esas décadas intervienen escultores documentados como Jorge Fernández Alemán, Roque Balduque y Juan Bautista Vázquez el Viejo, tal como recogen los estudios de Juan Miguel Serrera Contreras (El retablo sevillano del siglo XVI, Universidad de Sevilla) y María Jesús Sanz Serrano en sus trabajos sobre escultura renacentista andaluza.

La consecuencia directa de esta larga cronología es clara: el retablo sevillano no responde a un único estilo, sino que evoluciona desde un gótico tardío de raíz flamenca hacia fórmulas renacentistas plenamente asumidas en su fase final. Sevilla se convierte así en centro productor de modelos, tanto formales como iconográficos.

Ese modelo llega a Marchena cuando ya está consolidado. El altar mayor de la Iglesia de San Juan Bautista de Marchena se ejecuta entre 1521 y 1533, según documentación parroquial y contratos estudiados por Juan José Cortés Rodríguez en su investigación El retablo mayor de San Juan Bautista de Marchena y su contexto artístico (Universidad de Sevilla, disponible en IDUS).

A diferencia de Sevilla, donde la autoría es coral y fragmentada, en Marchena el encargo es unitario y coherente. La pintura del retablo se atribuye con seguridad a Alejo Fernández, mientras que la escultura se vincula al entorno de Jorge Fernández, artista documentado tanto en Sevilla como en Marchena. Esta relación directa está acreditada por pagos, similitudes técnicas y análisis estilísticos recogidos por Enrique Valdivieso González y Jesús Miguel Palomero Páramo en diversos estudios sobre pintura y escultura hispalense del primer Renacimiento.

La cronología es determinante para la lectura artística. Mientras Sevilla trabaja desde 1482 hasta 1564, Marchena lo hace cuando el gran relato visual ya ha sido fijado. No hay experimentación, sino selección y síntesis. La escena de la Matanza de los Inocentes, presente en ambos retablos, ilustra este proceso. En Sevilla responde a un planteamiento todavía gótico, más simbólico y jerárquico. En Marchena, ejecutada cuarenta años después, se aprecia un mayor naturalismo anatómico y una intensificación emocional, acorde con el nuevo clima espiritual del siglo XVI, como subraya Serrera Contreras en sus estudios comparativos.

Desde el punto de vista documental, no existe constancia de copia directa, pero sí de circulación de artistas, grabados y repertorios iconográficos, algo habitual en la diócesis sevillana, tal como recoge el Atlas del Patrimonio Inmaterial y Mueble del IAPH y los trabajos de Pedro José Lavado Paradinas sobre retablística andaluza.

La comparación cronológica y autoral permite una conclusión sólida y verificable: Sevilla actúa como matriz, Marchena como territorio de recepción cualificada. El altar mayor de San Juan no es una obra secundaria, sino una adaptación consciente y ambiciosa de un modelo catedralicio, ejecutada por artistas de primer nivel en un momento de plena madurez estética.

Marchena no copia Sevilla. Marchena llega después, y eso le permite decantar el lenguaje, hacerlo más humano, más directo y más acorde con la sensibilidad renacentista. La madera dorada de San Juan guarda así no solo una historia local, sino una página fundamental del gran relato artístico del sur peninsular.

Principales fuentes y estudios citados

-

Gestoso y Pérez, J. Sevilla monumental y artística, 1889-1892

-

Serrera Contreras, J. M. El retablo sevillano del siglo XVI, Universidad de Sevilla

-

Cortés Rodríguez, J. J. El retablo mayor de San Juan Bautista de Marchena, IDUS-US

-

Valdivieso González, E. Estudios sobre Alejo Fernández

-

Palomero Páramo, J. M. Escultura renacentista sevillana

-

Sanz Serrano, M. J. Escultura andaluza del Renacimiento

-

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)

Cristo de San Pedro

Cuando la Reina agilizó la construcción del convento de Santo Domingo de Marchena

Published

2 días agoon

28 diciembre, 2025

Fray Manuel de Carrasquilla prior del convento de Santo Domingo explica en una carta al Duque Manuel Ponce de León Spinola, segundo de su nombre, el 17 de diciembre de 1743 el proceso de fundación del Convento de Santo Domingo entre 1520 y 35.

Señala Carrasquilla la cantidad que paga la casa de Arcos a fin de Diciembre de cada año al convento de Santo Domingo: «3139 reales y 26 maravedíes perpetuos, mas 728 reales por 144 fanegas de trigo en especie mas la renta llamada de la Mota «que siempre ha percibido este convento».

El valor de los maravedíes, «en aquellos tiempos escasísimos de moneda» (aún no disfrutaba España de los copiosos tesoros de las Indias)» explica Carrasquilla. Un buey se compraba por 10 maravedíes y un carnero por 4.

La predilección del I Duque Rodrigo por los dominicos responde a que tenía por confesor al célebre fray Domingo de Baltanás, a quien designó como albacea. La segunda misa que se celebraba todos los días en la comunidad iba por el alma del fundador y por la de todos los miembros de la Casa de Arcos vivos y difuntos.

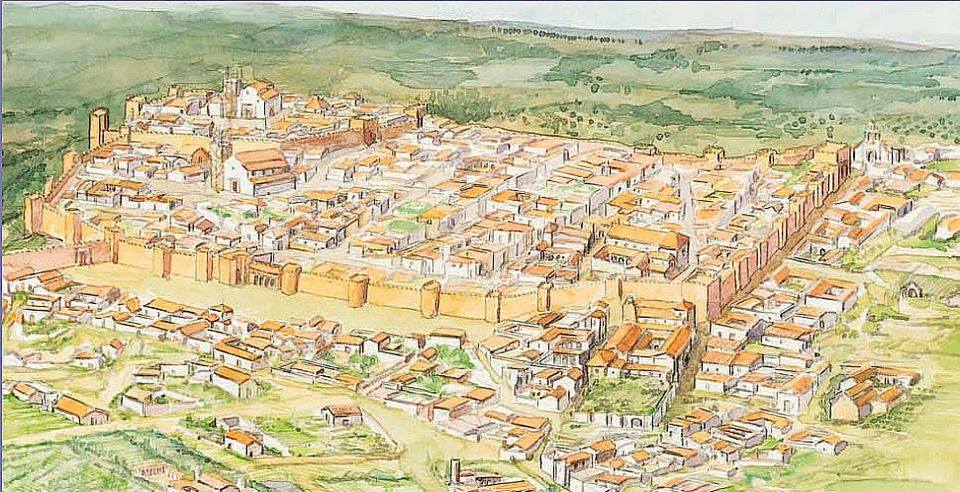

En este dibujo del gabinete pedagógico de Bellas Artes podemos ver como era la Marchena del S XVI, con las torres de San Juan y Santa María en construcción, y los arrabales de San Sebastián y San Miguel naciendo en torno a las puertas de la muralla y los conventos de Santo Domingo, Santa Clara y las entonces ermitas de San Sebastián y San Miguel.

EL PROBLEMA CONVERSO

Los conversos eran entonces una fuente de conflictividad.

Francisco Garcia Vicario de Marchena dirige una carta al Duque en Enero de ese año donde explica la existencia de un enterramiento de huesos «confesunos», es decir un enterramiento de judeo-conversos en el solar que fue entregado por el Duque para convento de Dominicos.

Recibida del Duque la orden de entregar la huerta a los dominicos el Vicario se queja «porque yendo allí la orden de los Predicadores a quien la Santa Inquisición fue dada lo primero que hicieran fuera desenterrar los huesos confesunos que allí están enterrados y desterrar las hisopadas de agua que viene a echar un sastre en este pago de terreno sobre las sepulturas de sus antepasados. Y pues por no perder el templo y cobranza del huerto y las limosnas, sacerdotes y gentiles y conversos han hecho promesa (…) sobre quitarme la cera».

Por otro lado el problema de los Moriscos era otra fuente de preocupación para el Arzobispo Diego de Deza, que escribe al I Duque de Arcos, Alguacil Mayor de Sevilla contándole el levantamiento de los moriscos de Sevilla en la calle de la Feria en 1521. Antes los vecinos de Marchena no dejaron de sofocar el levantamiento de los musulmanes granadinos en 1499 o la rebelión de las serranías de Ronda y Villaluenga poco después.

El documento que cita la existencia de un enterramiento de judeo-conversos en 1525 en Marchena

EL FUNDADOR: EL I DUQUE DE ARCOS, ALGUACIL MAYOR DE SEVILLA

El fundador era Rodrigo Ponce de León, I duque de Arcos que en 1520 firma un acuerdo con el provincial de la Orden Dominica Fray Domingo de Melgarejo, por el que se obliga a la fábrica y fundación del dicho convento y a dotarlo para mantener 20 frailes, sobre los bienes y posesiones heredadas del clérigo Bartolomé Sánchez Bonilla que dotó al convento con la «exorbitante» cantidad de 808 maravedíes ante Juan Ruiz escribano de Marchena en el año de 1520.

CONFLICTO SUCESORIO Y DE LEGITIMIDAD EN LA CASA DE ARCOS

Dada la ilegitimidad no sólo de su hija Francisca, sino de él mismo el Marqués de Cádiz designa a Rodrigo Ponce de León y Ponce de León su sucesor, hijo de Francisca Ponce de León (hija del marqués y de Luis Ponce de León, señor de Villagarcía y bisnieto del primer conde de Arcos, confirmado por los Reyes Católicos. De esta forma solucionaba el problema de legitimidad. Luis Ponce de León que reclamaba el mayorazgo recibió en 1494 con el pago por parte de Beatriz Pacheco de cuatro millones de maravedís.

Además Rodrigo tuvo que hacer frente al pago de cuantiosas rentas a su primo Manuel, al que se le otorga el Conde de Bailén tras un costoso pleito de 20 años y 20.000 ducados de oro lo que pudo retrasar la construcción del convento. Beatriz Pacheco muere en 1511 y deja el gobierno en manos de Rodrigo, quien ese mismo año redacta ordenanzas de gobierno de Montepalacio y juramento de fidelidad con los regidores de Carmona.

Bartolomé Bonilla, el clérigo que se arruinó por fundar el convento de Santo Domingo

«Que Luis Cristobal mi hijo y a sus tutores tengan por bien y en todo descarguen mi anima porque así lo hagan con él, sus hijos cuando de esta vida hubiesen de partir» explica el fundador en su testamento. «Y que de ella se edifique dicho monasterio por el referido Testamento y codilicio hecho en Rota» por el fundador, fallecido en 1530 mandando sepultarse en dicho convento él y sus tres mujeres y «todos sus inéditos sucesores y descendientes».

Rodrigo se casó cuatro veces, la primera con Isabel, hija de Diego López Pacheco, marqués de Villena en 1500. Al morir Isabel en 1521, el duque casó con Juana Girón, hija del conde de Urueña Juan Téllez Girón. También ésta murió pronto, por lo que Rodrigo desposó a su hermana, María Girón de Archidona, madre de Luis Cristóbal. Por cuarta vez se casó con Felipa Enríquez, a la que dejó viuda.

Fray Domingo de Baltanás aconsejó al I Duque de Arcos Rodrigo Ponce de León, quien tenía necesidad de un heredero que no llegaba, hacer un voto a San Pedro Mártir. Si llegaba el hijo que esperaba prometió reconstruir el convento en un mejor sitio y mantener 20 religiosos.

«Hizo el Señor Duque las oraciones al Santo Mártir y acudió al duque dándole un hijo: Luis Cristóbal Ponce de León segundo duque de Arcos». El Duque firmó entonces una cédula refrendada por su secretario Hernán Ramírez de Cartagena a Primero de Mayo de 1520.

Los azulejos gemelos de Chipiona y Marchena, unidos por los Ponce de León

El I Duque de Arcos (m. 1530) era aliado de su cuñado Pedro Girón y Velasco en la lucha que este mantuvo por heredar el ducado de Medina Sidonia. Don Rodrigo fue enterrado junto con su esposa María Girón en la iglesia de San Pedro Mártir, en Marchena, en la bóveda situada bajo el altar mayor del templo. Rodrigo era Alguacil Mayor de la ciudad de Sevilla y fundador del convento de la Virgen de la O de Rota.

El Arzobispo Fray Diego de Deza y Cristóbal Colón

DIEGO DE DEZA AMIGO DE COLON Y LA REINA CATOLICA Y SUS CARTAS AL I DUQUE DE ARCOS

Como Alguacil Mayor de Sevilla Rodrigo mantenía una relación estrecha con el Arzobispo Diego de Deza, uno de los más poderosos de su tiempo, II Inquisidor General de Castilla, tras Torquemada, teólogo dominico amigo y confesor de los Reyes Católicos cuyo escudo está en el banco del altar Mayor de la iglesia de San Juan, bajo cuyo mandato se levantó.

Amigo de Colón, que defendió en la Universidad de Salamanca la redondez de la tierra y las tesis de Colón de que se podía llegar a América por el Oeste. Se conservan cartas entre el I Duque y Diego de Deza tratando sobre el levantamiento de los Moriscos de la calle Feria en 1521.

En una carta Diego de Deza relataba a Rodrigo Ponce de León, los sucesos del pendón verde de la calle Feria y de la villa de Bailén, que era del Estado de Arcos y el resto de problemas que había en España y Andalucia.

La Guerra de las Comunidades provocó importantes disturbios en Sevilla. Aunque Rodrigo no participó personalmente, sí lo hizo su hermano Juan de Figueroa, quien se apoderó de los reales Alcázares.

El confesor de Rodrigo, era Domingo de Baltanás, provincial de la orden dominica que terminó sus días inesperadamente recluído en un convento, condenado por la Inquisición, tras haber sido denunciado por tocamientos impuros por más de ochenta monjas, que lo acusaban de pronunciar la frase Christus Vincit Christus Regnat mientras les tocaba el sexo.

Los pecados de Baltanás, el provincial dominico que fundó el convento de Santo Domingo de Marchena

JUAN ARIAS DE SAAVEDRA, TUTOR DEL II DUQUE

Muerto el Duque fundador, la persona encarga de levantar el convento fue Juan Arias de Saavedra, conde de Castellar, y tutor de Luis Cristóbal mientras fue menor de edad.

«Preocupado -a lo que se deja colegir- de otros negocios se olvidó de la fábrica del convento y del juro de los 230 maravedíes de renta de su dotación clamaba y reclamaba la parte del convento en la persona del Reverendo Padre Fray Domingo de Baltanás, confesor que había sido de Duque de Arcos don Rodrigo».

En 1535 aún no se habían iniciado las obras por lo que los frailes de la orden Dominica en Marchena decidieron presentar un recurso ante la Reina Isabel de Portugal, emperatriz y esposa de Carlos V.

«Informada su majestad de la justicia de esta parte y de las grandísimas causas que movieron al señor Duque a la fundación del convento de San Pedro Mártir; la reina despachó una cédula real por la cual removiendo todo impedimento, manda que el referido Don Juan Arias de Saavedra gobernador del estado de Arcos prosiga y finalice la construcción del convento de San Pedro Mártir y pague a sus religiosos el juro de 288 maravedíes de renta anual que debía para su subsistencia y manutención de sus religiosos» tal y como expone Fray Manuel de Carrasquilla en su carta de 1743.

RODRIGO MUERE CON ESCASEZ ECONOMICA

Rodrigo Ponce de León percibía rentas por valor de 30.000 ducados anuales, pero los continuos pleitos con los miembros de su familia, el gasto de las campañas militares, el elevado coste de la construcción del convento de Santo Domingo y el hecho de que sus bienes estaban sujetos a vínculo de mayorazgo, hizo que tuviera que pedir préstamos y vender gran cantidad de tierras, como La Monclova, o la Isla de León.

Para contrarrestar ésto fomentó la producción de azúcar en Casares, la construcción de salinas en la Isla de León y Rota, y sus explotaciones mineras en Sevilla, Córdoba y Jaén.

JUAN ARIAS DE SAAVEDRA, TUTOR DEL DUQUE II DE ARCOS

Fernando Arias de Saavedra, y Avellaneda Señor de El Viso y Castellar (Sevilla, c. 1450 – 1496) se casa con Constanza Ponce de León, hermana de Rodrigo Ponce de Leon, Señor de Marchena. Mano derecha de su cuñado en la guerra de banderas tenía la fortaleza de Alcalá de 1471-1474.

En 1534 Rodrigo Ponce de León, I duque de Arcos, nombra tutor y gobernador de la persona y bienes de su hijo Luis Cristóbal Ponce de León a Juan Arias de Saavedra y Ponce de León (+1544) primer conde del Castellar (1539), caballero de la orden de Santiago, Alguacil mayor de Sevilla, corregidor de Granada, caballero 24 de Sevilla y alguacil del tribunal de su Inquisición. Por tradición reciben el título de Guardianes del convento de San Francisco de Marchena.

EN SANTO DOMINGO SE LEIAN PUBLICAMENTE EDICTOS DE FE

Como templo Dominico, Santo Domingo fue sede de la Inquisición, aunque aquí no sucedían muertes, que tenían lugar en Sevilla, tan solo se leían edictos y autos de fé a las puertas del templo.

En las dos primeras décadas de existencia de la Inquisición española (1480-1500) se usó el «edicto de gracia». La diferencia fundamental entre el edicto de gracia y el posterior edicto de fe era que en el primero, tras enumerar una lista de herejías, se hacía un llamamiento a los que creyeran haber incurrido en herejía para que se denunciaran a sí mismos dentro de un «período de gracia», que solía ser de treinta a cuarenta días. Los que así lo hacían eran «reconciliados» con la Iglesia sin sufrir fuertes castigos.

«Después de 1500 los edictos de gracia habían cumplido su propósito y fueron sustituidos normalmente por edictos de fe, que no tenían un período de gracia y que en su lugar invitaban a la denuncia de aquellos que eran culpables de los delitos que aparecían en una larga lista de ofensas». «La obligación de denunciar a todos los sospechosos de herejía se extendía a todos los fieles, bajo pena de excomunión».

Familiares de la Inquisición

La Inquisición disponía de la colaboración de los «familiares», que constituían una especie de policía, a menudo fanática, y que disfrutaba de los privilegios de un total anonimato, y la impunidad escapar a la jurisdicción de los demás tribunales. Hacían delaciones y sus nombres no podían ser conocidos.

HERNÁN RAMIREZ DE CARTAGENA

En 1520 Hernán Ramírez de Cartagena, caballero venticuatro de Sevilla firma como secretario y contador mayor del Duque de Arcos la cédula de fundación del Convento de Santo Domingo, de Marchena.

En 1523 Hernan Ramirez cobra del ayuntamiento de Granada cierta cantidad de dinero como tesorero del Duque de Arcos. En 1535 recibe de García de Arce, paje de Luis Cristóbal Ponce de León, las escrituras de los concejos de la Sierra de Villagarcia, desistiendo de un pleito contra el Duque.

A la muerte de Hernán, Miguel de Neve ejerce como administrador de los bienes de su hijo Fernando Ramírez de Cartagena, contra las justicias de Arcos, Marchena, Rota y Chipiona, para cobrar deudas del duque de Arcos según documento con fecha de 2 de Noviembre de 1630.

«Yo Miguel de Neve como administrador que soy de los bienes de don Fernando y Don Manuel Ramirez de Cartagena, mis cuñados, hijos y herederos de Hernán Ramírez de Cartagena y veinticuatro de esta ciudad y Luisa Fernández Colmenero, difuntos, en el pleito con los bienes del señor de Duque de Arcos» y asi lo reclama en un documento el 11 de Febrero de 1630. En 1631 el Duque de Arcos le debe a Miguel de Neve tres censos.

El Médico del Chocolate

Bartolomé Marradón, Hermano Mayor del Cristo de San Pedro fue uno de los primeros médicos que viajó a México y Guatemala para estudiar el cacao y el chocolate y escribir libros sobre el tema siendo citado por la mayor parte de tratados europeos sobre el tema y traducido a varios idiomas.

«Diálogo del chocolate. Compuesto por Bartolomé Marradon, médico español de la villa de Marchena, impreso en Sevilla en el año 1618». Asi se llama la obra escrita por Bartolomé Marradón, hermano mayor del Cristo de San Pedro que dice que el chocolate «se estima mucho por ser muy medicinal y muy a propósito de aprender sus virtudes. Yo probé el fruto del cacao y lo he degustado pero para deciros la verdad no me place» escribió el médico marchenero en su «Diálogo del chocolate».

Actualidad

Villancicos de negros en las partituras de la iglesia de San Juan de 1712

Published

7 días agoon

23 diciembre, 2025

Aún quedan en muchos pueblos y ciudades andaluces familias cuyos abuelos y bisabuelos eran negros, un gen que por ser recesivo, según las leyes de las genética, en pocas generaciones, desaparece.

Desde su inicio a su fin los Duques de Arcos formaron parte del sistema esclavista desde el siglo XV al XVIII y por la documentación conservada, tuvieron mucho trato con esclavos y comerciaron con ellos. Tuvieron centenares de esclavos en sus palacios y son muchas las referencias de esclavos en Marchena; negros, canarios y moriscos.

Desde su inicio a su fin los Duques de Arcos formaron parte del sistema esclavista desde el siglo XV al XVIII y por la documentación conservada, tuvieron mucho trato con esclavos y comerciaron con ellos. Tuvieron centenares de esclavos en sus palacios y son muchas las referencias de esclavos en Marchena; negros, canarios y moriscos.

Según el historiador Esteban Mira Caballos, Sevilla fue «el segundo mercado de esclavos detrás de Lisboa y había pueblos satélite que tenían mercados secundarios de esclavos muy importantes como Carmona o Marchena». Solo en Carmona este investigador localizó 500 cartas de compraventa de esclavos. En Carmona existe la familia de los negros, un apodo de una familia que habla a las claras de su origen. Los esclavos trajeron además, sus propias músicas que se mezclaron con las melodías andaluzas en el ámbito de la música culta, Villancicos y la música popular, el flamenco.

Según el historiador Esteban Mira Caballos, Sevilla fue «el segundo mercado de esclavos detrás de Lisboa y había pueblos satélite que tenían mercados secundarios de esclavos muy importantes como Carmona o Marchena». Solo en Carmona este investigador localizó 500 cartas de compraventa de esclavos. En Carmona existe la familia de los negros, un apodo de una familia que habla a las claras de su origen. Los esclavos trajeron además, sus propias músicas que se mezclaron con las melodías andaluzas en el ámbito de la música culta, Villancicos y la música popular, el flamenco.

Negros, canarios y moriscos, los esclavos más comunes en Marchena

Gugurumbé es el nombre de la primera referencia musical negra que tenemos en España, dentro de las Ensaladas de Mateo Flecha de 1581, una variedad de villancico llamada Negrilla, o Guinea, villancicos de negros de los que se conserva un ejemplar en la Parroquia de San Juan de Marchena del año 1712. En 1581 hacía más de cien años que venían esclavos negros a Andalucía.También da título al espectáculo que se estrena en el Festival de Música de Granada 2020 con Fathmi Alquai, Rocio Marquez y Academia del Piacere con el guitarrista flamenco Dani de Morón. Además Ballena Gurumbé es el nombre de un grupo musical y proyecto cultural que pretende resucitar la Sevilla Negra en base a las publicaciones de Jesús Cosano.En 2016 Jordi Savall presenta el espectáculo «Rutas de la esclavitud», uniendo musicalmente las influencias americanas, europeas y africanas en un espectáculo revelador.

La influencia del África subsahariana está detrás de la revolución armónica y rítmica que en torno a 1600 afectó a la música española infiltrada en los compases y ruedas de acordes desembarcados en Lisboa y Sevilla como zarabandas, chaconas, folías y guineos.

La influencia del África subsahariana está detrás de la revolución armónica y rítmica que en torno a 1600 afectó a la música española infiltrada en los compases y ruedas de acordes desembarcados en Lisboa y Sevilla como zarabandas, chaconas, folías y guineos.

Los esclavos guanches canarios eran blancos, algunos rubios y se les bautizaba y se les cambiaba el nombre. En Marchena fueron muy comunes en este tiempo los esclavos negros, moriscos y guanches.

El Duque tenía en su palacio alrededor de 200 esclavos. Los judíos sefarditas tuvieron el control del comercio de esclavos entre Portugal, España, Africa y Canarias en el XV.Los esclavos que llegaban por vía marítima en las naves portuguesas traían marcas e hierros puestos por los mercaderes para que no pudieran escapar. Solían echarles argollas en los pies, en el cuello y en los brazos. En ambos carrillos les ponían una S y un clavo -es decir, la palabra «esclavo»- para que todos supieran que era cautivo. Al llegar a Sevilla los marcaban con DSA -que quería decir «De SevillA».

Marchena conserva uno de esos villancicos de negros, impreso en 1712 por orden de la iglesia de San Juan y conservado en la Biblioteca Nacional de España, en donde podemos observar el español «bozal» con el que los maestros de capilla pretendían imitar la lengua africana. Francisco de Quevedo (1590–1645), una de las mayores figuras del periodo, da a sus colegas la fórmula de éxito para dominar el arte de escribir comedias: “Si escribes comedias y eres poeta sabrás guineo en volviendo las RR LL y al contrario: como Francisco, Flancisco: primo, plimo” escribió Francisco de Quevedo.

Se usaba en estos villancicos de negro onomatopeyas y cadenas de sílabas y palabras sin sentido como Gugurumbé, (Mateo Flecha) Tumbucutu cutu cutu” (A silo Flasiquiyo, Juan Gutiérrez de Padilla) o “Zaranguan guan” (Teque–leque, Julian de Contreras) recreando imaginariosdialectos africanos cargados de enerbía rítmica que acompañaba el uso de tambores.El comercio de esclavos estuvo casi monopolizado por criptojudíos portugueses afincados en España en el XVI, que traían negros del Congo, canarios de las Islas, y los vendían en España o Cartagena de Indias. Entre estas familias de judeo conversos de origen portugués como los Báez, los Enríquez o los Arias estaba la vecina de Marchena Francisca López casada con Diego, hermano del último Rabino de Sevilla, Antonio Rodriguez Arias, juzgado por la Inquisición de México.

Villancicos de Maitines San Juan Bautista de Marchena from Revista Saber Mas

Cada navidad los cantores de la catedral de Sevilla acudían al Palacio de los Ponce de León «con los cantorcicos a facer farsas y cantar chanzonetas» según se destaca en un documento de 7 enero de 1519, del cabildo Catedral de Sevilla ordenando que no salieran si no era para ir a los palacios de los principales nobles de la ciudad entre los cuales estaba el del Señor de Marchena.

La residencia sevillana de los duques de Arcos se encontraba en la collación de Santa Catalina, cuyos escasos restos se encuentran actualmente dentro del convento de los Terceros. Rodrigo Ponce de León vivía a caballo entre sus casas de Marchena y Sevilla, ciudad de la que fue alguacil mayor.

En Sevilla el Duque de Arcos contrataba gran parte de sus músicos y cantores, para sus palacios de Marchena y Sevilla como pone de manifiesto una carta de su criado Lorenzo Suárez, enviada al duque desde Sevilla el 28 de noviembre de 1522,

El propio Duque de Arcos entendía y apreciaba la música siendo adiestrado por el propio maestro hispalense Francisco Guerrero tal y como dejó escrito en sus Sacrae Cantiones (1555) en una dedicatoria al Duque Luis Cristóbal en agradecimiento por el adiestramiento musical de su padre, Rodrigo. “De tal manera gozaba con los cantos musicales que no sólo escuchaba con frecuencia a los que cantaban con pericia y suavidad, más también cantaba él mismo con precisión y afinación”.

En sus salidas navideñas al palacio del Duque de Arcos el coro catedralicio representaba breves obras teatrales y cantaban canciones navideñas, costumbre documentada en documentos de la Catedral al menos desde 1487, cuando se efectúa un libramiento a Gonzalo, pintor, “por cuatro máscaras que fizo para la noche de Navidad”, aunque la tradición debía ser mucho más antigua. Intervenían “pastores” (1502), seises de la catedral y otras personas además de actores o cantantes quedando la costumbre prohibida en 1549.

Entre esos palacios señoriales a los que la Catedral autorizaba a ir a los cantores de la catedral estaba el palacio del Duque de Arcos en Sevilla en la Plaza de la Paja hoy Ponce de Leon según Juan Jiménez Ruiz de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, en un artículo para el proyecto Paisajes Históricos Sonoros. En Marchena el Palacio Ducal tenia su propia capilla musical que estaba muy relacionada con los músicos de la catedral en las principales festividades del año.

EL AGUINALDO A LOS SEIS TROMPETAS DEL DUQUE

El 31 de diciembre de 1510, el duque manda librar a su tesorero Pedro Álvarez 1.000 maravedís de aguinaldo de Pascua de Navidad para sus seis trompetas: Martín Morales, Juan Lorenzo, Alonso Lorenzo, Dionisio Vélez, Francisco Morales y Diego Ortiz.

El duque mantenía a doce ministriles seis trompetas y tres atabales entre ellos el trompeta Alonso Lorenzo, en 1502: “El señor gobernador Luis Méndez Portocarrero, veinte e cuatro de Sevilla, mandó asentar a Alonso Lorenzo, trompeta, vecino de Mairena [del Alcor desde quince de julio de quinientos e dos años en adelante trece mil maravedís e un cahíz de trigo de acostamiento en cada uno año. E cuando fuere llamado treinta e cuatro maravedís de rasción cada día”.

LOS PRIMEROS TROMPETAS DOCUMENTADOS EN MARCHENA

Ese mismo año, 1502, fueron contratados los trompetas Juan Lorenzo y Martín Morales. Se conservan sus libramientos hasta 1507, aunque como seguían a su servicio en 1511. Pagaba un real diario a cuatro de sus trompetas, desde el 30 de marzo de 1510 al 3 de abril, cuando “vinieron a esta mi villa de Marchena”. Eran Martín Morales, Francisco de Morales, Juan Lorenzo y Diego Ortiz, vecinos de Mairena del Alcor que era señorío del Duque.

Los trompetas también acudían a la guerra. En 1502, el duque pagó a la viuda de su trompeta Pedro de Mena 3.000 maravedís de pensión anual por los servicios prestados en el levantamiento morisco de Sierra Bermeja que tuvo lugar en 1501 (Málaga).

El atabalero Francisco García fue contratado en 1502 para enseñar a todos los pajes del duque a danzar con sueldo de 2.000 maravedís al año, 16 maravedís de ración el día que tocaba y unos zapatos.

Villancicos y otras músicas populares de Marchena, dignos de proteger y estudiar

LA CAPILLA MUSICAL DEL PRIMER DUQUE EN MARCHENA

Los músicos de la capilla y cámara del I Duque documentados eran Diego de Cea, capellán (1492-1513)que cobraba de 10.000 a 25.000 maravedís al año, Cristóbal Martín, capellán (1509-1511). con sueldo de 17.000 maravedís al año, Pedro García, clérigo / capellán (1513), Pedro Guijarro, clérigo (1513), Pedro de Guirola, clérigo (1513), Juan Sánchez, capellán (1513), Alonso Ponce, sacristán (1503), Luis de Villalba, sacristán (1513), Guilera, cantor (1513) Rodrigo de Quinela, cantor (1503-1507). 3.000 maravedís al año / 17 mrs. de ración al día, Juan Borgoñón, cantor (1529-1530), Alonso Altamirano, mozo de coro (1510). 5.000 maravedís al año / 15 mrs. de ración al día. Sánchez, mozo de coro (1509-1512) y Antonio Ramos, vihuelista (1513) que cobraba 15.000 maravedís al año.

San Juan tiene uno de los mayores archivos históricos de villancicos de Andalucía

MÚSICOS DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, QUE TRABAJARON EN MARCHENA

El propio I Duque de Arcos envía petición al cabildo de la catedral de Sevilla de un cantor tiple reflejando los intercambios de músicos de la Catedral y la Casa de Arcos documentada en una carta al Duque fechada el 16 de diciembre de 1527: “El otro día envié a súplica a V.S. en la carta que envié que cuanto fuesen a Marchena estos cantores desta iglesia catedral de Sevilla V.S. les roga si eran tanto sus servidores que viniesen a decir los sábados la salve a casa de mi señora.» la residencia hispalense, de la duquesa, María Téllez Girón, a cuya capilla privada se requería que fueran a cantar los cantores catedralicios la salve sabatina.

Se sabe cómo eran estos villancicos por el cancionero de la Colombina conservado en la Biblioteca de Hernando Colón de la seo Hispalense y que fueron compuestos por encargo del Duque de Medina Sidonia familiar aunque enemigo en ese tiempo del Duque de Arcos con quien las tropas de Marchena estuvieron en guerra pocos años antes.

Entre ellas Infante nos es nacido (Juan Cornago – Juan de Triana), Dinos madre del doncel (Juan de Triana), A los maitines era y otros villancicos anónimos. Recientemente se han encontrado cuatro villancicos incompletos, uno de Juan Valera, […] / tú Pedruelo, y otro Pedro de Escobar, ¡Que hu que ham que ha que hu!.

Las Coplas de Christoval de Pedraza, criado del illustre y muy magnifico señor Duque de Arcos, para cantar la gloriossisima noche de Navidad a los maytines [Sevilla, Juan Varela de Salamanca, ¿1517-1518?] pueden considerarse el antecedente más antiguo de los pliegos de villancicos impresos conservados, cuyos ejemplos más tempranos de 1612 y 1613 son de la catedral de Sevilla.

Varela de Salamanca, 1476 – 1555 fue Impresor y librero sevillano jurado de la ciudad, representante del Gremio de Libreros, mediador de pleitos y albacea testamentario. Su hija Inés se casó con Jácome Cromberger (nieto del también impresor Jacobo Cromberger) uniendo de esta manera los dos talleres más importantes de Sevilla.

Los villancicos más antiguos conservados en Sevilla y provincia datan de 1517

LOS VILLANCICOS MAS ANTIGUOS CONSERVADOS EN SEVILLA

Son pliegos de cordel conservado el tono para el de Tan buen ganadico y Aquel caballero madre que aparecen en el Cancionero Musical de Palacio y Abras me tu el hermitaño, El corro , Por vos, gentil señora, / yo soy venido aquí: / ¡aved compassión de mí! que aparecen citados también en otros pliegos de coplas que encaja en la estructura de los villancicos nocturnos de los Maitines de Navidad.

El primer duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León (1493-1530), tenía a su servicio capellanes, mozos de coro y cantores, además de instrumentistas de cámara y heráldicos. Ocasionalmente a su capilla se unían cantores de la catedral hispalense, lo que favorecería los intercambios de prácticas y repertorios. Aunque su residencia principal estaba en Marchena, pasaba largas temporadas en Sevilla, en su palacio de la plaza de la Paja, al lado de la iglesia de Santa Catalina.

FUENTE: Chanzonetas y farsas en la fiesta de Navidad en distintos escenarios sacros y domésticos (1487-1549) RUIZ JIMÉNEZ, JUAN Real Academia de Bellas Artes de Granada

Ruiz Jiménez, Juan. «Efectivos musicales al servicio de Rodrigo Ponce de León (1488-1530), I duque de Arcos», Paisajes Sonoros Históricos, 2019. e-ISSN: 2603-686X.

Schwartz, Roberta Freund. En busca de liberalidad. Music and Musicians in the Courts of the Spanish Nobility (1470-1640). PhD. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001, 418-422.

Fotos: Ministriles Hispalensis.

Historia

Los villancicos más antiguos conservados en Sevilla y provincia datan de 1517

Published

2 semanas agoon

16 diciembre, 2025

Las Coplas hechas por Cristóbal de Pedraza, criado del Duque de Arcos, para los maitines de la Navidad impresos en pliegos de cordel en Sevilla por Juan Varela de Salamanca, en 1517-1518, son según los expertos el antecedente más antiguo de los pliegos de villancicos impresos en Sevilla y también de los más antiguos que se oirían en la corte ducal marchenera.

FUENTE: `PAISAJES HISTORICOS SONOROS

Sevilla fue ciudad pionera en España en imprimir villancicos en pliegos de cordel , para ayudar a los fieles a seguir el canto. Tras el relacionado con el señor de Marchena, el más antiguo está fechado en 1612-1613 en la catedral de Sevilla. El villancico es una forma musical y literaria, entre lo popular y lo culto, que se componía para las grandes festividades de la Iglesia, desde Navidad hasta el Corpus o la Asunción, que tenían gran difusión y llenaban templos de público ávido de oírlos.

La catedral de Sevilla tiene una de las mayores y más antiguas colecciones de villancicos impresos, pero también es importante el número de villancicos impresos para San Juan de Marchena. Además se imprimieron villancicos para Santa María de la Mota dedicados a la fiesta de la Inmaculada Concepción de 1670.

Los maestros de capilla tenían la obligación de componer villancicos. Carlos Domingo de Rala Infanzón (1662-1669), fue maestro de la capilla musical de San Juan que compuso villancicos y en 1670 actuó en calidad de capellán del duque en Santa María según la obra El Villancico sevillano del XVII de Cipriano López Lorenzo.

VILLANCICOS IMPRESOS EN PLIEGOS DE CORDEL

Los pliegos de cordel eran unos cuadernillos impresos que se exhibían para su venta en tendederos de cuerdas. Los pliegos de cordel podían considerarse hermanos de los romances y las coplas de ciegos; estaban escritos con rimas romanceadas e ilustrados con imágenes xilografiadas.

En las Coplas hechas por Cristóbal de Pedraza, criado del Duque de Arcos, y en otros dos pliegos de cordel del mismo autor, se especifica el “tono” con que se han de cantar. Entre esos tonos, se ha conservado el de Tan buen ganadico, en la versión de Juan del Encina, y Aquel caballero madre, anónimo, que se encuentran en el Cancionero Musical de Palacio.

Paulatinamente se iban incorporando nuevos instrumentos al canto de los Villancicos en la iglesia, lo que hacía las letras cada vez más inaudibles y en ausencia de un mensaje doctrinal, se convertía en entretenimiento profano. Esto llevó a la élite eclesiástica a promover la impresión de los textos de villancicos, a fin de

que el mensaje no fuera, además de efímero, incomprensible.

El primer duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León (1493-1530), tenía a su servicio en la capilla musical de su palacio en Marchena capellanes, mozos de coro y cantores, además de instrumentistas de cámara y heráldicos. Ocasionalmente a su capilla musical del Palacio Ducal de Marchena se unían cantores de la catedral hispalense, lo que favorecería los intercambios de prácticas y repertorios entre los músicos de Marchena y Sevilla.

Por qué los villancicos fueron prohibidos en las iglesias pero siguieron en las calles

Aunque su residencia principal estaba en Marchena, pasaba largas temporadas en Sevilla, donde ejercía los cargos de alcalde mayor y capitanía de la ciudad, residiendo en su palacio de la plaza de la Paja, hoy Plaza Ponce de León al lado de la iglesia de Santa Catalina cuya familia había dotado con importantes fondos.

Además, los Ponce tenían entre sus personas de confianza a Juan de Pineda, escribano mayor del concejo, Ayuntamiento de Sevilla. Los Pineda poseían la escribanía gracias a los Ponce de León, a quienes les unían estrechos vínculos familiares.

El Impresor de estos villancicos fue Juan Varela de Salamanca, 1476-1555 quien también ejerció como librero en Sevilla, Toledo y Granada. Empleado en las imprentas sevillanas de Polono, Pegnitzer o Herbst, se casó con la hija del librero Nicolás Monardes, imprimiendo el Dictionarium (1516) de Elio Antonio de Nebrija.

Villancicos de negros en las partituras de la iglesia de San Juan de 1712

Fue jurado ddel Gremio de Libreros, y su hija Inés se casó con Jácome Cromberger los dos talleres más importantes de Sevilla.

La fiesta de los locos o de los inocentes en los pliegos de Villancicos de la iglesia de San Juan

Cristobal de Pedraza, (1485–1553) clérigo de la Catedral de Sevilla, nombrado en 1533 chantre de la Catedral de México, hacia donde se embarcó ese mismo año, protector de los indios en Nueva Galicia, y obispo de Honduras (1539). Regresó a España para ser consagrado obispo en la Catedral sevillana, en 1541.

Escribió la Relación de la Provincia de Honduras e Higueras (1544), en la que contó las atrocidades de los conquistadores y un Catecismos para indios escritos en América, fechado hacia 1547.

La desaparecida misa de los maitines de la navidad que comenzaba de noche y terminaba de día

ACTUALIDAD

La Hermandad abre la solicitud de turnos de vela para besapié al Dulce Nombre

La Hermandad Sacramental ha anunciado la apertura del plazo para solicitar turnos de vela con motivo del Devoto Besapié al...

El Ayuntamiento de Marchena convoca una plaza de Ordenanza-Notificador mediante concurso-oposición

El Ayuntamiento de Marchena ha publicado la convocatoria para la provisión de una plaza de Ordenanza-Notificador/a, correspondiente a personal funcionario...

Tardevieja en Bar Cepo: música, directos y DJs para despedir 2025 en Marchena

El bar Bar Cepo, situado en la calle Madre de Dios de Marchena, ya tiene todo listo para su tradicional...

Procavi prevé superar los 400 millones de euros de facturación en 2025 tras apostar por productos de mayor valor añadido

El grupo agroalimentario Procavi, con sede en Marchena y especializado en la producción y transformación de carne de pavo, prevé...

La Agrupación Dulce Nombre celebrará su propio heraldo real el próximo viernes 2 de Enero

La Agrupación Dulce Nombre de Jesús ha dado a conocer su programa de actividades para estas Navidades, en las que...

El belén napolitano de Capodimonte, un teatro del mundo en miniatura

El belén conservado en el Museo di Capodimonte es mucho más que una escena navideña. Se trata de una de...

Gerena dará la bienvenida a 2026 con 12 croquetas solidarias en vez de doce uvas

El municipio sevillano de Gerena recupera este año una de sus celebraciones más singulares para despedir el año: un ensayo...

El Teatro de Osuna arranca 2026 con una programación diversa que une musicales, rock, circo y conciertos

El Teatro Municipal Álvarez Quintero se consolida como uno de los principales motores culturales de la comarca con una programación...

La matanza de los inocentes en la Catedral de Sevilla y el altar mayor de San Juan de Marchena

El altar mayor de la Catedral de Sevilla fijó a finales del siglo XV un modelo de retablo monumental y...

La juventud cofrade de Marchena celebró ayer la festividad de su patrón

La juventud cofrade de Marchena volvió a encontrarse el pasado 27 de diciembre en torno a San Juan Evangelista, patrón...

La fiesta de los locos, el carnaval de invierno que trajeron los europeos a Andalucía

El 28 de diciembre se desarrolla cada año en Gilena la fiesta de los Tontos, una tradición ancestral recién recuperada...

El Casino acogerá la presentación del primer poemario de Alberto Pulido el 4 de Enero

El Casino Cultural de Marchena acoge este domingo 4 de enero, a las 12:00 horas, la presentación del libro Retales...

La cabalgata 2026 de Marchena contará con nueve carrozas y una batucada

La cabalgata contará con nueve carrozas, una más que el año anterior, y se reforzará el dispositivo de seguridad, manteniendo...

Pronóstico meteorológico apunta a un final de año con inestabilidad y temperaturas suaves en la Campiña Sevillana

Los servicios meteorológicos pronostican que la primera semana de la recta final del año traerá variaciones en las condiciones del...

La banda malagueña The Onions revive la época dorada de The Beatles este sábado en Akasha

El próximo sábado 27 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, el público podrá viajar musicalmente a la década...

Esta tarde: ensayo navideño y buñuelada de la banda Sagrado Corazón

Marchena se prepara para una tarde de convivencia y ambiente festivo con motivo de la llegada de la Navidad. El...

Desarticulada en la provincia de Sevilla una organización criminal dedicada al tráfico de heroína

La Luisiana (Sevilla), 26 de diciembre de 2025. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia...

La Policía Local de Marchena detiene a un conductor temerario y a un presunto autor de un robo en una sucursal bancaria

La Policía Local de Marchena ha llevado a cabo en los últimos días varias intervenciones que se han saldado con...

Hoy, precampanadas solidarias en la Plaza de la Constitución a partir de las 17:00

La agenda navideña de Marchena encara su tramo central con la Fiesta de las Precampanadas, que se celebrará el viernes...

Alerta patrimonial en Paradas tras el intento de robo esta pasada noche de la Magdalena de El Greco

Los ladrones han accedido a la parroquia de San Eutropio de Paradas esta madrugada con la intención de llevarse previsiblemente ...

- La Hermandad abre la solicitud de turnos de vela para besapié al Dulce Nombre

- El Ayuntamiento de Marchena convoca una plaza de Ordenanza-Notificador mediante concurso-oposición

- Tardevieja en Bar Cepo: música, directos y DJs para despedir 2025 en Marchena

- Procavi prevé superar los 400 millones de euros de facturación en 2025 tras apostar por productos de mayor valor añadido

- La Agrupación Dulce Nombre celebrará su propio heraldo real el próximo viernes 2 de Enero

- Abogado responde

- Actualidad

- Africa

- Agenda

- Amazon Prime

- América

- Analisis

- Andalucia Sefardi

- Arahal

- Arte

- Arte jesuita

- Artehistoria

- Borriquita

- caballos

- Campo

- Caridad

- Carmona

- Carnaval

- Cervantes

- Cicencia

- Ciencia

- Cine y TV

- Cocina

- cocina fácil

- Comarca

- Conciencia

- Contenido Exclusivo

- Coripe

- Cripto-judíos

- Cristo de San Pedro

- crítica

- Cultura

- Deporte

- Dulce Nombre

- Ecija

- Educación

- El Tiempo

- Empleo

- Emprendedores

- Empresas

- Encuentros literarios

- English

- Entrevista

- Especial Dia de Andalucia

- Feria de Marchena

- Fiestas

- Flamenco

- Fotos

- Fuentes de Andalucia

- Fuentes de Andalucia

- Galería de fotos

- Gastronomía

- Gente de Marchena

- Gilena

- Google Time

- Grandes Historias

- GUIA DE MARKETING

- Hermandades

- Historia

- Horarios

- Humildad

- Humor

- Inquisición

- Insólito

- Inteligencia artifical

- Investigación

- Jesuitas

- Jesún Nazareno

- Judeo-conversos

- Juegos

- La Bola de Cristal

- La Bruja Avería

- La Comarca

- La Feria del ayer

- LA VOZ DE LA CALLE/ QUEJAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

- Las fotos de los lectores

- Libros

- Literatura

- Marchena en América

- Marranos

- Medio Ambiente

- MENTE SANA/ VIDA SANA

- Merced

- mercedarios

- Mozambique

- Música

- Navidad

- Netflix

- Ofertas

- Ofertas de empleo

- Opinion

- Opinión

- Osuna

- Paradas

- Periodismo de raíces

- Podcast

- Portada

- Procavi

- Pueblos

- Quinario Jesus

- Recetas

- Relatos y Leyendas

- Rocio

- Rocio 2018

- Rutas

- Rutas del León

- Saber con sabor

- San Isidro

- San Sebastian

- Sevilla

- Sin categoría

- Soledad

- Stranger Things

- Sucesos

- Tecnologia

- Toros

- tren

- Turismo

- TV

- Utrera

- Veracruz

- Verano

- Viaje

- Vida natural

- Vida social

- Villancicos

- Vivir Marchena

- Vivir Osuna

- yoga

Agenda Andalucia Arahal Arte Carmona Carnaval cine Cuaresma cultura Cádiz deportes Ecija el tiempo España Feria Flamenco Fuentes de Andalucía Gastronomía Hermandades Historia Investigación Jesús Nazareno Junta de Andalucia Libros Marchena Morón música Navidad obras Opinión Osuna Paradas patrimonio Policia Local Portada Renfe Salud Semana Santa Sevilla sucesos Tren Turismo Utrera Veracruz viajes

- La Hermandad abre la solicitud de turnos de vela para besapié al Dulce Nombre

- El Ayuntamiento de Marchena convoca una plaza de Ordenanza-Notificador mediante concurso-oposición

- Tardevieja en Bar Cepo: música, directos y DJs para despedir 2025 en Marchena

- Procavi prevé superar los 400 millones de euros de facturación en 2025 tras apostar por productos de mayor valor añadido

- La Agrupación Dulce Nombre celebrará su propio heraldo real el próximo viernes 2 de Enero

LO MAS LEIDO

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoLa fiesta de los locos, el carnaval de invierno que trajeron los europeos a Andalucía

-

Cultura3 días ago

Cultura3 días agoLa fiesta de los locos o de los inocentes en los pliegos de Villancicos de la iglesia de San Juan

-

Cristo de San Pedro2 días ago

Cristo de San Pedro2 días agoCuando la Reina agilizó la construcción del convento de Santo Domingo de Marchena

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoAlerta patrimonial en Paradas tras el intento de robo esta pasada noche de la Magdalena de El Greco

-

Actualidad3 días ago

Actualidad3 días agoLa Policía Local de Marchena detiene a un conductor temerario y a un presunto autor de un robo en una sucursal bancaria

-

Actualidad10 horas ago

Actualidad10 horas agoProcavi prevé superar los 400 millones de euros de facturación en 2025 tras apostar por productos de mayor valor añadido

-

Actualidad3 días ago

Actualidad3 días agoLa cabalgata 2026 de Marchena contará con nueve carrozas y una batucada

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoEl Casino acogerá la presentación del primer poemario de Alberto Pulido el 4 de Enero

-

Actualidad4 días ago

Actualidad4 días agoHoy, precampanadas solidarias en la Plaza de la Constitución a partir de las 17:00

-

Actualidad15 horas ago

Actualidad15 horas agoLa Agrupación Dulce Nombre celebrará su propio heraldo real el próximo viernes 2 de Enero

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoLa juventud cofrade de Marchena celebró ayer la festividad de su patrón

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoMarchena adapta los horarios de misas y atención parroquial durante la Navidad