Hermandades

Comienza este viernes el ciclo de formación de la Hermandad de Jesús Nazareno

Published

6 años agoon

Juan Carlos Hernández, de la Fundación San Pablo CEU abrirá el Aula de Formación 2019, de la Hermandad de Jesús Nazareno.

El Director General de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández, abre este Viernes 25 de enero a las 20,00 horas, en la Capilla Sacramental de la Hermandad, la sexta aula de formación de la Hermandad de Jesús Nazareno, que disertará sobre los laicos.

Juan Carlos Hernández, AbogJosé Manuel Álvarez Loraado, Economista y Profesor Doctor en Administración y Dirección de Empresas. El ciclo de formación se desarrollará hasta octubre.

El Viernes 22 de Febrero de 2019 Ignacio Valduerteles Bartos, hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo hablará sobre las hermandades del siglo XXI.

El 6 de Marzo de 2019 se analizará el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco por José Manuel Álvarez Lora. El Jueves 2 de Mayo José Manuel Álvarez Lora hablará a los nuevos hermanos de Jesus que jurarán reglas en el Quinario qué significa ser hermano de Jesús Nazareno. El 31 de Mayo de 2019 conferencia sobre la Caridad cristiana por María del Carmen Albendea, Presidenta de Manos Unidas Sevilla.

El Viernes 28 de Junio de 2019, la Familia cristiana por Pedro Ruiz Berdejo, del COF Virgen de los Reyes. El Viernes 27 de Septiembre de 2019, Juventud Futuro de la Iglesia por Francisco Durán Falcón, Delegado Diocesano Pastoral Juvenil y el 25 de Octubre de 2019 El Derecho a la vida será el tema de la última conferencia.

You may like

-

Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

-

Marta García, protagonista del liderazgo de España U23 en la FIBA 3×3 Nations League de Viena

-

Francisco Núñez Ramírez, elegido nuevo Hermano Mayor de la Humildad y Paciencia de Marchena

-

Preparan demanda penal contra el Presidente de Diputación por los constantes reventones de la tubería del Huesna

-

Noche de estrellas y observaciones astronómicas en el campo de fútbol de Marchena el 4 de julio

-

Arco La Rosa activa su calendario estival con más de veinte excursiones a la costa andaluza

-

Publicadas en BOJA las bases reguladoras de las nuevas ayudas para la restauración del arte sacro

-

93.300€ para reformas del parque de Bomberos de Marchena y otros 14 municipios

-

Vericuetos lleva su “Swing andaluz” al Clarence Jazz Club de Torremolinos

-

La Piscina Municipal de Marchena abre sus puertas con una variada oferta de actividades para este verano

-

Marchena se presenta ante la Virgen del Rocio y prepara nuevas actividades

-

Campamento Digital se celebrará a finales de junio en Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla

-

Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

-

Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

-

El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

-

Marta Garcia volverá a jugar con la selección española de baloncesto

-

VOX pide al Ayuntamiento que agilice la indemnización a los afectados por el accidente de la Cabalgata

-

Un rasca de la ONCE deja 50.000 euros en Marchena

-

La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

-

Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

Cristo de San Pedro

Video: Cuando el Cristo de San Pedro entró en el convento de San Andrés

Published

2 meses agoon

30 abril, 2025

La historia de amor entre el Cristo de San Pedro y las monjas de San Andrés escribió una nueva página el año pasado 2023 cuando la hermandad no pudo salir con normalidad por el incendio de un edificio frente a la puerta principal del templo. Las monjas de San Andrés vieron de cerca por primera vez al Cristo dentro de la gilesia de su convento desde 1986.

La letra de la quinta del Cristo «Monjas de San Andrés queridas, vuestro esposo os ha visitado, y os ha dicho con fe viva, que de este claustro sagrado iréis a la eterna vida» fue compuesta en honor al milagro de la visión del Cristo San Pedro que se le aparecío a una monja del convento por encima de las tapias.

Las monjas de San Anrés recibieron anoche con emoción la visita del Cristo de San Pedro que entró edntro de la misma iglesia conventual, un hito e imagen histórica que tiene sus raíces siglos atras. A pesar de la devoción que tienen al Crsito muchas de ellas nunca habían tenido la ocasión de verlo de cerca y menos dentro de su propio convento.

Hasta hace cien años aproximadamente, las hermandades solían recorrer en Semana Santa los siete sagrarios, o siete estaciones, ubicados en las parroquias, incluyendo la de Santa Maria y en los conventos de Santa Clara, San Andrés y Santa Isabel y en ocasiones las mismas imágenes entraban dentro de los conventos, cuando el tamaño de los pasos o andas procesionales lo permitian. En los cabildos del Domingo de Ramos donde las hermandades solían decidir qué sagrarios visitaban. Cuando el Cristo de San Pedro entraba en la iglesia de Santa María las monjas lo contemplaban desde el coro.

En el caso del Cristo de San Pedro, era tradicional la visita al convento de San Andrés y entre las letras de las cuartas del Cristo se conservan varias que recuerdan este ancestral encuentro entre el Cristo de San Pedro y las Monjas de San Andrés.

«Monjas de San Andrés queridas, vuestro esposo os ha visitado y os ha dicho que de este claustro, iréis al reino del amado».Esta fue la letra de la cuarta del Cristo que se cantó dentro de la iglesia del convento con el Cristo dentro.

Esta es la letra de una cuarta del Cristo de San Pedro que cantó en lal noche del Viernes Santo de 2023 un nazareno al paso de la hermandad por el Convento. Las monjas de San Andrés tienen un especial vínculo con la hermandad del Cristo de San Pedro, según la documentación que conservan en su archivo. Relatan supuestos hechos milagrosos del Cristo con las monjas del Convento.

Las monjas de San Andrés han realizado trabajos para la Hermandad, limpieza de manto, bordado de la saya de la Virgen y Rafael López Fernández, Rector de la Hermandad del Cristo explica en su libro sobre Milagros del Cristo de San Pedro que la cera para los enteirros de las monhas las traían «de siempre» de la Hermandad del Cristo, por la devoción de las monjas a las Imágenes Titulares.

La madre Isabel María Micaela de San Pablo, profesó a la edad de 22 años, el 4 de marzo de 1714. «Devota de la imagen del Cristo de San Pedro, nunca miró por una ventana que existe en el coro alto para dar luz al mismo, y que está preparada de forma que se puedan ver las procesiones, sin ser vistas de los seglares las religiosas.

Un año sintió especial impulso que le impedía salir del coro dónde se encontraba en oración particular. Llevada del mismo marchó al jardín para consolarle oyendo el rumor del personal que acompañaba y el Canto del clero, que por ser la Imagen de Cristo muerto, emplean salmos todo el itinerario.

Arrodillada y encendida en amor a Jesús muerto por ella, El la consoló -como El sabe hacerlo- obrando el prodigio de que lo pudiera ver por encima de la cerca del Convento de siete metros de altura.»

Actualidad

El origen de las Vírgenes negras y su simbología medieval

Published

2 meses agoon

27 abril, 2025

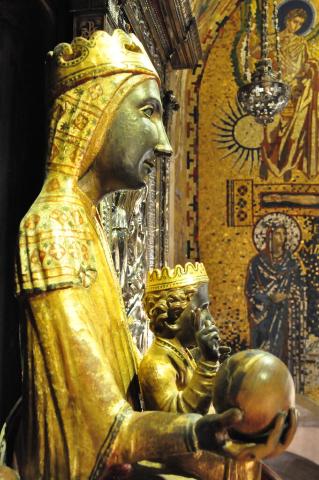

La Virgen de Montserrat es una de las vírgenes negras más veneradas. La leyenda dice que la imagen fue encontrada en el año 880 por unos niños pastores tras ver una luz en la montaña. Posteriormente, se construyó un monasterio.

El himno oficial dedicado a la Virgen de Montserrat es el «Virolai», también conocido como «Rosa d’abril, Morena de la serra». Fue escrito por Jacint Verdaguer, un sacerdote y poeta catalán del siglo XIX. Este himno es especialmente popular durante las festividades y celebraciones en honor a la virgen.

La relación entre las figuras de las vírgenes y elementos naturales como montañas o ríos es un tema recurrente en el culto mariano y tiene raíces profundas en la historia religiosa y cultural de muchas regiones. Esta conexión a menudo simboliza la intersección entre lo divino y el mundo natural, destacando el papel de María como un puente entre el cielo y la tierra.

La Virgen de Montserrat, conocida como «La Moreneta», está intrínsecamente ligada a la montaña de Montserrat en Cataluña, España. Según la leyenda, la imagen fue hallada en una cueva de esta montaña. La montaña misma, con sus formaciones rocosas únicas y su presencia imponente, se considera un lugar de espiritualidad y contemplación.

La montaña misma es vista como un lugar de retiro espiritual, un sitio donde lo divino se manifiesta en la tierra. Montserrat, con sus picos serrados y vistas impresionantes, se percibe como un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, haciendo de la montaña un lugar perfecto para el monasterio y el santuario de la Virgen.

Virgen de la Cabeza

La romería de la Virgen de la Cabeza se celebra cada año el último domingo de abril. En 2024, el último domingo de abril cae el día 28. Esta fecha es especialmente significativa para los devotos, ya que se reúnen en el cerro del Cabezo en Andújar, Jaén, para honrar a la Virgen de la Cabeza en uno de los eventos de peregrinación más antiguos y concurridos de España. La festividad incluye procesiones, misas, y actividades culturales que atraen a miles de peregrinos cada año.

La tradición cuenta que en 1227, un pastor llamado Juan Alonso de Rivas experimentó una aparición mariana mientras buscaba a uno de sus toros perdidos en la montaña. Según la leyenda, la Virgen María se le apareció en la cumbre del cerro del Cabezo y le pidió que construyera un santuario en ese lugar. Este hecho milagroso es el núcleo de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Desde 1245 esta cofradia tuvo hermandades por lo que se considera la primera y más antigua romería andaluza.

El Cerro del Cabezo: La Virgen de la Cabeza es venerada en el cerro del Cabezo en Andújar, en la provincia de Jaén. Según la tradición, la Virgen se apareció en la cumbre de este cerro a un pastor en el siglo XIII, quien luego encontró una imagen de María en el mismo lugar.

Conexión con la Naturaleza: El cerro del Cabezo, como un elemento natural prominente en la región, es considerado un sitio de milagros y manifestaciones marianas. La romería anual a este cerro es uno de los eventos religiosos más importantes de la zona, atrayendo a miles de devotos que suben al cerro como parte de su peregrinación espiritual.

Que exista una virgen negra en Marchena (Virgen del Buen Suceso, de Santa Clara) fechada según la documentación disponible, y a falta de estudios más profundos, en torno a 1600, es «interesante por anacrónico, las cosas nunca son por casualidad y quien encarga la imagen tiene la clara intención de mantener la simbología de las vírgenes negras» según Hernández Lázaro.

Antonio Hernández Lázaro, más conocido por su libro «El paso de palio» acaba de publicar en Almuzara un estudio sobre «Las vírgenes negras del sur» y su rica simbología que según su autor es producto del sincretismo religioso y cultural donde se plasman las diosas madre mediterráneas, Isis, Astarté, Cibeles. Traídas a Europa por los templarios e impulsadas por los tolerantes benedictinos y cluniacenses se difunden en el medievo por el camino de Santiago y en Andalucía emergen con la reconquista.

Prohibidas por la iglesia tras el fin de los templarios, las vírgenes negras proliferaron por Europa medieval hasta el siglo XIV (Montserrat, Merced de Jerez, Regla, V. de la Cabeza. Guadalupe, Atocha) y luego desaparecen, inlcuso algunas vírgenes que fueron negras fueron pintadas de blanco, según el autor como Consolación de Utrera, de la que se tienen datos escritos que fue negra según Hernández Lázaro. Además no descarta que las patronas de Ecija y Carmona hubiesen sido negras alguna vez.

«En España las vírgenes negras que hay después de esa fecha son un homenaje a la simbología medieval» aclara, mientras indica que sólo tienen un componente étnico las vírgenes negras que van a América del Sur o Filipinas.

Según Juan Morales Sastres la virgen negra o Virgen del Buen Suceso llegó a Marchena en torno a 1600. Alonso Angel de Jesús, vecino de Madrid, hizo tres imágenes iguales, y soñó que debía regalar una al Convento de Santa Clara de Marchena y aquí la trajo colocándola en el altar Mayor sobre el Sagrario, donde estuvo hasta hace poco.

LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO

La Virgen del Buen Suceso se hizo famosa en Madrid después de aparecérsele en 1607 en una cueva a Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez cuando iban a Roma a pedir al papa licencia para fundar la orden de los obregones con la que atender los hospitales madrileños asolados por la peste. El papa cuando oyó la noticia de la aparición de la Virgen dijo «qué buen suceso» y así bautizaron a la imagen. En 1611 instalan la imagen en un hospital madrileño.

Virgen del Buen Suceso en Marchena

La Virgen se hace famosa en Madrid y su devoción se extiende por toda España. Bernardino de Obregón, fundador de esta orden atendió a Felipe II en su última enfermedad y murió de peste negra el 6 de agosto de 1599. En Sevilla la orden de los Obregones funda su hospital con el nombre de Buen Suceso en 1637 y una cofradía del mismo nombre ese año.

En 1618 la expedicióm de Bartolomé García de Nodal, llevaba dos carabelas: Nuestra Señora del Buen Suceso y Nuestra Señora de Atocha, descubriendo Tierra de Fuego y dando nombre allí a una bahía como Buen Suceso. Antes, en 1580 el Rey español regaló una virgen negra con el nombre del Buen Suceso a los conversos filipinos y fue llevada a Parañaque por los agustinos y en 1594 se aparece en San Francisco de Quito a la Madre Mariana Francisca de Jesús Torres. El resto de las vírgenes de este nombre no son negras, salvo contadas excepciones.

Virgen del Buen Suceso Sevilla.

El próximo fin de semana publicaremos una extensa entrevista en Radio Saber Más a Antonio Hernández Lázaro que presentará su libro en Marchena.

Hermandades

La fotografía más antigua de Marchena es una imagen de la Soledad de 1861

Published

2 meses agoon

27 abril, 2025

La fotografía se inventó en Francia en 1839 y pocos años después un nutrido grupo de viajeros fotógrafos franceses e ingleses recorren España impartiendo clases de fotografía a los españoles.

Uno de los primeros fotógrafos de los que se tiene noticia que visitó Marchena fue Ludvik Tarzensky, “Conde de Lipa” (1793-1871) que fotografió a la Soledad en 1861.

Capitán polaco, se levantó contra el zar ruso en 1830 y tuvo que huir a Francia y luego a España, donde fue fotógrafo de las reinas de España y Portugal.

En el 31 fue el responsable de reunir información sobre los refugiados polacos en Francia y tuvo que hacer frente a acusaciones públicas contra su honor militar y otros dicen que fue espía. Del 31 al 39 fotografía el Museo del Louvre.

Además del primer maestro que tuvieron los fotógrafos de Andalucía vendía cámaras y utensilios fotográficos que importaba de Francia y destaca como retratista.

En 1843 defendió la ciudad de Sevilla del ataque de Van Halen en las guerras carlistas por lo que la reina lo nombra caballero de la Orden de Isabel II. En 1844 se casa en la parroquia hispalense de San Vicente. En El Puerto de Santa María (1845-47) era profesor de esgrima y nace su hija Mayor. En el 47 instala en Málaga el primer estudio de daguerrotipo.

En 1861 instaló una escuela de fotografía en la calle Mármoles 9 de Sevilla según el diario El Porvenir del 21 de junio de 1861, año en que participa en tertulias literarias de la ciudad recitando una Oda a Polonia.

Realizó una exposición fotográfica en 1862 en Sevilla con motivo de la visita de Isabel I y luego abre un estudio fotográfico en Córdoba para trasladarse hasta el 64 en Jaén donde llega acompañando a la Reina y luego da clases en Jaén a Amalia López, la primera mujer fotógrafa.

Realizó una serie de fotos de las vírgenes más conocidas de la provincia: Consolación (Utrera) Valme, (Dos Hermanas) Virgen conservada en San Eutropio Paradas y la Soledad de Marchena.

En 1866 se convierte en fotógrafo oficial de la reina, se instala en la calle Atocha de Madrid y fotografía la primera piedra de la Biblioteca Nacional de España. Al año siguiente se instala en Zafra donde muere con 77 años no sin antes patentar en Cáceres las tarjetas con vistas de monumentos.

Actualidad

El Dulce Nombre recupera su recorrido histórico y revitaliza el Jueves Santo de Marchena

Published

2 meses agoon

18 abril, 2025

La Hermandad del Dulce Nombre brilló en el Jueves Santo de Marchena 2025, estrenando nuevo recorrido, nuevas sensaciones y consolidándose como una de las cofradías con más proyección. Con 665 personas entre nazarenos, capataces, costaleros, banda y guardia romana, la corporación demostró su fuerza y su compromiso con la tradición.

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús protagonizó uno de los momentos más significativos del Jueves Santo de 2025 en Marchena al recuperar su recorrido histórico, que le permitió visitar de nuevo la plaza de la Cárcel y la iglesia de San Juan, puntos emblemáticos de su pasado procesional. Los nazarenos, en un gesto de profunda devoción, entraron en el templo para realizar una oración ante el Monumento Eucarístico, reforzando así el carácter penitencial de su estación.

El objetivo de este cambio, además de devolver al cortejo la esencia de sus primeros tiempos —un trazado que había quedado en el olvido desde los años setenta—, fue imprimir un ritmo de paso más constante y evitar los parones prolongados que provocaban agotamiento entre costaleros y nazarenos. El esfuerzo por mantener un andar más fluido dio sus frutos: la hermandad cumplió estrictamente sus horarios y logró una estación de penitencia más llevadera y ordenada.

La organización fue supervisada al detalle. En el interior de la iglesia de San Juan, delegados del Consejo de Hermandades se encargaron de anotar los horarios de paso de cada corporación, garantizando que todo transcurriera según lo previsto. La efectividad del dispositivo quedó demostrada cuando, a la llegada de la Cruz de Guía de la Hermandad de la Vera Cruz a la plaza de San Juan, la Virgen de la Piedad acababa de pasar por la puerta del templo apenas quince minutos antes, cumpliéndose el ajuste horario con precisión.

A las siete en punto, las puertas de San Sebastián se abrieron para que la cruz de guía iniciara su caminar entre un público más numeroso que nunca. La salida fue ágil y poderosa. La Guardia Romana, con 26 hombres, desfiló con la solemnidad que caracteriza a esta hermandad, abriendo paso al Dulce Nombre de Jesús, acompañado magistralmente por la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús, que hizo vibrar la plaza con marchas como «Padre Nuestro» y «Tu dulce rostro».

A la salida de la Hermandad del Dulce Nombre este Jueves Santo de 2025, la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús interpretó «Padre Nuestro», en los primeros compases de la salida desde la parroquia de San Sebastián. «Tu dulce rostro», acompañando al Dulce Nombre de Jesús mientras se iba posicionando en la plaza. Además, en el recorrido inicial también sonaron otras marchas propias del repertorio de la agrupación, como «Cautivo» en los primeros metros de la salida.

Estas marchas marcaron un ritmo muy poderoso y solemne, que definió el andar del paso en este primer tramo del recorrido, caracterizado este año por un paso más ágil para adaptarse a su nuevo itinerario.

El nuevo capataz, Samuel González, dirigió con firmeza y sensibilidad un andar poderoso, «siempre de frente», que imprimió carácter a cada chicotá. Los costaleros, bajo las trabajaderas, dieron una lección de oficio en su primera salida completa tras el cambio de itinerario. El tramo de paveros, lleno de niños, simbolizó el futuro vivo de la hermandad.

María Santísima de la Piedad surcó las calles con su paso enriquecido de nuevo exorno floral: clavelinas, azahar, mini calas y hojas de romero, acompañada por la Banda de Música Villa de Marchena. El palio, con su estética romántica y sus candelabros restaurados, lució más impresionante que nunca.

Tras la salida, los momentos de máxima emotividad se vivieron en los saludos a la Humildad en la capilla de Santa Clara y la residencia de ancianos y la capilla de la Milagrosa, donde los costaleros levantaron a pulso a sus titulares para ofrecerles sendos homenajes. La hermandad mantuvo horarios estrictos, cumpliendo la promesa de un recorrido más fluido, acercándose a San Juan y ampliando su estación de penitencia.

La Virgen de la Piedad ha sorprendido este Jueves Santo de 2025 en Marchena con un cuidado exorno floral que reafirma la línea estética romántica que la Hermandad del Dulce Nombre viene impulsando en los últimos años. El paso de palio lució una composición íntegramente blanca, formada por clavelinas, solomios, azahar, mini calas y hojas de romero, que aportaban frescura y delicadeza a la imagen.

Destacó especialmente la innovadora disposición de la candelería: entre los cirios se integraban pequeños ramilletes de flores de cera, en un guiño a la estética decimonónica que evoca las antiguas fotografías de la Semana Santa andaluza. Los candelabros de tres y cinco luces, restaurados de la candelería histórica de la Virgen, también fueron revestidos de flores de cera, aportando unidad y elegancia al conjunto.

La corona de María Santísima de la Piedad fue enriquecida para esta estación de penitencia, presentando nuevos elementos enjollados que añadieron mayor movimiento y contraste visual entre el oro de la talla del paso y los toques de plata que salpicaban los remates de las tulipas y los atributos pasionistas.

La Hermandad culmina así un proyecto de varios años en los que ha apostado por recuperar la impronta romántica de finales del siglo XIX, reforzando la personalidad y el mensaje de su paso de palio, que este año, de nuevo, ha sido uno de los grandes protagonistas del Jueves Santo marchenero.

La Banda de Música Villa de Marchena volvió a poner su sello de elegancia y solemnidad en el acompañamiento musical de María Santísima de la Piedad durante el Jueves Santo de 2025. Desde su salida en la parroquia de San Sebastián, los sones de la formación marcaron el paso de un palio que este año volvió a apostar por la estética romántica y decimonónica.

La interpretación comenzó con el Himno Nacional, arriando el paso en la plaza del Dulce Nombre, como es tradición en el arranque de la estación de penitencia. A continuación, la banda ejecutó la marcha «Esperanza de Vida», aportando dulzura y emotividad en los primeros compases del recorrido.

Ya en su avance hacia la capilla de la Medalla Milagrosa, sonaron composiciones como «Aniversario Macareno» y «A ti, Padre», engrandeciendo momentos especialmente emotivos como el saludo a los residentes de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Más adelante, en su caminar por la calle Niño de Marchena, resonó la marcha «Triana de Esperanza», ofreciendo un contraste vibrante que encajó a la perfección con el andar elegante y reposado del palio.

La Banda Villa de Marchena, que lleva cerca de 15 años acompañando a la Virgen de la Piedad, volvió a demostrar su excelente estado de forma, adaptándose a los compases de una hermandad que este año estrenaba itinerario más extenso y exigente. La conjunción entre capataces, cuadrilla y músicos consolidó uno de los momentos más bellos y esperados de la Semana Santa marchenera.

Actualidad

Cuando la Veracruz se dió cita con la Eternidad en la Plaza de San Juan

Published

2 meses agoon

18 abril, 2025

La Hermandad de la Vera Cruz se dio cita con la eternidad en la plaza de San Juan en una noche perfecta, medida al detalle por los miembros del Consejo de Hermandades, quienes coordinaron con acierto todos los horarios previstos. Dentro de la iglesia de San Juan, varios consejeros controlaban los tiempos de paso para garantizar que todo discurriera según lo planeado.

La Semana Santa de Marchena volvió a regalar una noche para la memoria con la salida solemne de la Hermandad de la Vera-Cruz. A las diez en punto de la noche, el cerrojo de la Capilla de San Francisco anunciaba el comienzo de una de las estaciones de penitencia más sobrias y emotivas de la localidad. La noche, de temperatura plácida y sin amenaza de lluvia, favoreció el recogimiento que caracteriza a esta corporación.

Los capataces Jesús Díaz y Jesús Clavijo llevaron con maestría los pasos del Señor de la Santa Vera-Cruz y de María Santísima de la Esperanza Coronada, en una salida especialmente delicada tras las recientes obras de elevación de la calle San Francisco, que obligaron a extremar las medidas y ajustar los movimientos.

Entre las novedades más destacadas de este 2025, la Hermandad recuperó el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma tras varios años de ausencia, aportando su fuerza característica desde la salida». La Banda de Música de La Algaba acompañó al paso de palio de la Esperanza Coronada, que este año lució radiante, con la candelería totalmente encendida y un esmerado exorno floral a base de rosas y claveles blancos en forma de conos.

Otro de los momentos especiales fue el recuerdo a los hermanos difuntos durante la salida del paso de Cristo, donde los costaleros rezaron el Padre Nuestro bajo las trabajaderas, en un ambiente de absoluto recogimiento. La cruz de guía, con su característica leyenda «Toma tu cruz y sígueme», precedió un cortejo donde destacó el respeto del público, que aguardaba en silencio la salida de los pasos.

En el apartado de estrenos, la Virgen de la Esperanza Coronada estrenó una cruz pectoral donada por el Grupo Joven, obra del orfebre Manuel Casiano, inspirada en la cruz del titular cristífero. También se restauró la toca de sobremanto, reforzando el esplendor del paso de palio, que caminó elegante bajo su techo verde estrellado.

En su recorrido, la hermandad avanzó desde la Capilla de San Francisco hacia San Juan Bautista, para rendir estación de penitencia ante el Santísimo Sacramento. Allí, como es tradición, todos los nazarenos, costaleros y capataces accedieron al templo para adorar al Santísimo, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Una efeméride importante acompañaba este Jueves Santo: el 50 aniversario de la creación de la primera cuadrilla de hermanos costaleros en la Hermandad de la Vera-Cruz, bajo el mando histórico de Joaquín León Salas, cuyo recuerdo estuvo muy presente durante toda la noche.

El cortejo discurrió con agilidad, permitiendo un encuentro inédito: mientras la Virgen de la Esperanza Coronada avanzaba por la calle Coullaut Valera, para entrar en la Plaza de San Juan quince minutos después ldel paso por la puerta de San Juan de la cruz de guía del Dulce Nombre, hecho histórico en esta Semana Santa.

La Hermandad del Dulce Nombre comenzó su paso por la plaza de San Juan pasadas las diez de la noche. Sus nazarenos, en un esfuerzo común, aceleraron discretamente el andar desde Cristóbal de Morales, entrando por la puerta de San Juan que da a Padre Marchena, y saliendo por la puerta del Perdón hacia la plaza del Cardenal Spínola.

Todo se cumplió a la perfección. Sin incidencias ni alteraciones, la Hermandad de la Vera Cruz llegó a la plaza de San Juan en torno a las once de la noche, justo quince minutos después de que la Virgen de la Piedad pasara por dicha puerta de San Juan.

Con la aparición del Cristo de la Vera Cruz en la plaza, la Banda de La Palma interpretó dos marchas sublimes. La última de ellas, «Eternidad», dejó al Cristo de la Vera Cruz a las puertas de la iglesia de San Juan, envuelto en un aura de solemnidad y emoción. La interpretación de la marcha de Rosario de Cádiz elevó aún más la intensidad del momento, realzando la seriedad que la Hermandad de la Vera Cruz imprime a su paso por los añejos barrios de San Juan.

Con sus cuatro hachones encendidos y un andar majestuoso, el Cristo de la Vera Cruz parecía resucitar la arquitectura dormida de la plaza de San Juan, esa arquitectura sacra que, cada Jueves Santo, parece haber sido creada para acoger el misterio de la muerte y la redención.

La Banda de La Palma demostró estar en un espléndido momento de forma, destacando la labor de sus nuevos componentes, quienes están sabiendo renovar y dar frescura a la agrupación sin perder la esencia que la caracteriza. Una noche para la historia, una noche de eternidad.

Actualidad

El Convento de Santa María celebra esta madrugada los ejercicios de la Pasión de la Madre Antigua

Published

2 meses agoon

17 abril, 2025

Conventos y parroquias de Marchena inician hoy el Triduo Pascual a las 4 en Santa María, 4,30 en San Andrés, y a las cinco de la tarde en las tres Parroquias. En los días más importantes de la Semana Santa no hay misas.

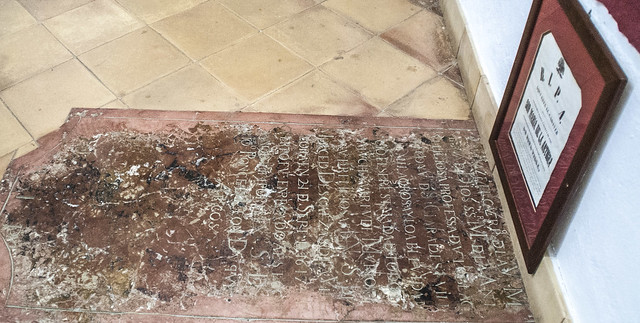

Además el Convento de Santa María celebra esta madrugada de 1 a 4 los ejercicios de la Pasión de la Madre Antigua, que está enterrada en el coro de dicho convento que alcanzaron gran popularidad en su tiempo, fueron desarrollados por las hermandades vinculadas con la Madre Antigua como la Humildad de Marchena o la cofradía del mismo nombre en Cádiz

Marchena volverá a abrir su corazón esta madrugada de Jueves Santo con los Ejercicios de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, una tradición que se celebra ininterrumpidamente en el Convento de Santa María de las Clarisas Descalzas desde el año 1636. De 1:00 a 4:00 de la madrugada, las puertas del convento se abrirán para que fieles y devotos vivan intensamente la Pasión de Cristo, guiados por los textos de Sor María de la Antigua, religiosa que escribió estos ejercicios y que hoy descansa en el mismo convento.

Con el lema «Nosotras abrimos nuestras puertas, tú abre el corazón», las Clarisas invitan a compartir un momento de recogimiento único en la comarca, siguiendo el texto original de la Madre Antigua, una figura espiritual venerada en Marchena por su profundo legado de fe y contemplación. Además, se facilitarán libros del ejercicio para que los asistentes puedan seguir cada reflexión y oración.

Este acto se integra en una Semana Santa que en Marchena se vive con especial fervor, y que continúa con los siguientes horarios de misas en San Juan:

-

Jueves Santo (17 de abril)

-

Parroquia de San Juan: 17:00 h (Santos Oficios)

-

Parroquia de San Sebastián: 17:00 h (Santos Oficios)

-

-

Viernes Santo (18 de abril)

-

Parroquia de San Juan: 17:00 h (Santos Oficios)

-

Parroquia de San Sebastián: 17:00 h (Santos Oficios)

-

-

Sábado Santo (19 de abril)

-

Parroquia de San Juan: 21:00 h (Vigilia Pascual)

-

Parroquia de San Sebastián: 23:00 h (Vigilia Pascual)

-

-

Domingo de Resurrección (20 de abril)

-

Convento de Santa Isabel: 10:00 h

-

Parroquia de San Sebastián: 11:00 h

-

Parroquia de San Juan: 12:00 h y 19:00 h

-

En el capítulo primero de estas primitivas Reglas de 1820 de la Humildad se dispone que todos los miércoles del año se exponga en Santísimo Sacramento en el Altar Mayor, «después se lea un punto de meditación sobre uno de los Pasos o Misterios de la Pasión de Nuestro Redentor, y acabado se tenga una hora de meditación, después una breve exhortación que se concluirá con las letanías de Nuestra Señora la Virgen Santísima». La Madre Antigua pasó toda su vida en el convento de Santa Clara, luego pasó a las mercedarias de Lora, donde murió y su cuerpo fue trasladado a Santa María de Marchena, donde está su tumba.

“Así mismo, las hermanas podrán congregarse separadamente el sábado o lunes de cada semana en que tendrán los ejercicios de la Madre Antigua, como ya lo practican de antemano”.

HERMANDAD DE LA MADRE ANTIGUA DE CÁDIZ

En Cádiz e inspirado por los célebres ejercicios escritos por la Madre Antigua de Marchena se funda la Cofradía de la Madre Antigua, que se reunían en secreto para practicar los ejercicios de la Pasión en un descampado gaditano hasta que en 1730, el Obispo les ofrece instalarse en la Parroquia del Rosario, donde en 1756 se descubrió casualmente un subterráneo en el que, tras adecentarlo, continuaron con los ejercicios de piedad, llamándose Hermandad de la Santa Cueva.

Los componentes de la Cofradía de la Madre Antigua realizaban con gran realismo los ejercicios dela Madre Antigua llegando a imitar los movimientos de Cristo durante la Pasión, es decir se autoflagelaban en un ambiente de gran recogimiento, oscuridad y silencio en la Santa Cueva gaditana.

Basado en «Las tres horas de Agonía de Cristo» del jesuíta Alonso de Mesía que también practicaba la Cofradía de la Madre Antigua el gaditano Francisco de Paula de Micón encarga a Joseph Haydn la composición «Las Siete Palabras», una de las más hermosas composiciones musicales sacras de su época. Esta música servía como acompañamiento en la ceremonia de Las Siete Palabras en la Santa Cueva, como pausa y reflexión musical en medio del sermón del predicador que iba narrando la pasión de Cristo.

Georg August Griesinger (1769-1845), biógrafo de Haydn, describe así la escena: «Las paredes de la iglesia estaban tendidos de tela negra, solo quedaba una gran lámpara colgando en el centro que rompía esta santa oscuridad. A mediodía se cerraban todas las puertas y entonces empezaba la música. Después de un preludio apropiado, el obispo se subía al púlpito, pronunciaba una de las siete palabras y la comentaba, bajaba del púlpito y se prosternaba delante del altar, este intervalo de tiempo se llenaba con la música».

Bajo el patrocinio de José Sáenz de Santamaría se encarga la música a Hayden y la capilla del Rosario gaditana se llena de fastuosas obras de arte. La austeridad de la cripta o cueva que había servido de aljibe romano, contrastaba así con el esplendor barroco de la capilla del Rosario donde se instalan unas pinturas encargadas al propio Goya.

ACTUALIDAD

La Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

El próximo sábado 26 de julio a las 22:00 horas, Marchena vivirá una de sus noches más esperadas del calendario...

Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

La tranquilidad de la tarde en Marchena se vio interrumpida este Lunes por una intervención de emergencia en la Travesía...

Mercados, mataderos y control social en la campiña medieval

A finales del siglo XV y principios del XVI, las principales ciudades andaluzas comenzaron a centralizar el sacrificio de animales...

Más cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

La carne de cerdo se convirtió en un arma en manos de la Inquisición española para identificar y marginar a...

Marta García, protagonista del liderazgo de España U23 en la FIBA 3×3 Nations League de Viena

La marchenera Marta García, jugadora del DOC GardenStore Baloncesto Sevilla Femenino, ha brillado como una de las figuras destacadas de...

Francisco Núñez Ramírez, elegido nuevo Hermano Mayor de la Humildad y Paciencia de Marchena

La Hermandad de Nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara...

Preparan demanda penal contra el Presidente de Diputación por los constantes reventones de la tubería del Huesna

Teresa Jiménez Presidenta de la Asociación de Afectados del Huesna anuncia la presentación inminente de una demanda penal nominativa contra...

Noche de estrellas y observaciones astronómicas en el campo de fútbol de Marchena el 4 de julio

El cielo de la campiña sevillana se convertirá en aula y espectáculo el próximo 4 de julio a las 22:30...

Arco La Rosa activa su calendario estival con más de veinte excursiones a la costa andaluza

Salidas desde Marchena a Cádiz, Matalascañas, Valdelagrana, La Barrosa, Rota, Chipiona y Torremolinos durante julio y agosto de 2025 La...

Publicadas en BOJA las bases reguladoras de las nuevas ayudas para la restauración del arte sacro

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la...

93.300€ para reformas del parque de Bomberos de Marchena y otros 14 municipios

La Diputación pone en marcha un programa de ayudas a 15 municipios titulares de parques de bomberos integrantes del Consorcio,...

Vericuetos lleva su “Swing andaluz” al Clarence Jazz Club de Torremolinos

El quinteto con raíces en Morón y Marchena despliega su fusión de jazz manouche, flamenco y ritmos bailables en uno...

La Piscina Municipal de Marchena abre sus puertas con una variada oferta de actividades para este verano

La Piscina Municipal de Marchena ha anunciado su programación para los meses de julio y agosto de 2025, ofreciendo una...

Paradas celebra la XI Nocturna BTT con paseo en bicicleta bajo la luna el 21 de junio

La localidad de Paradas volverá a llenarse de luces, pedales y buen ambiente con la XI Nocturna BTT, una cita...

Marchena se presenta ante la Virgen del Rocio y prepara nuevas actividades

La Hermandad del Rocío de Marchena ha vivido este 2025 un momento histórico y cargado de simbolismo: por primera vez...

Campamento Digital se celebrará a finales de junio en Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla

Los municipios sevillanos de Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla, entre otros, acogerán a finales de junio una nueva...

Opinion: Yo también lo haría

En muchas conversaciones cotidianas, escuchamos la frase: “Yo también lo haría”, como una forma de justificar la corrupción de ciertos...

Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

El autor presentará su obra el 12 de junio en la Biblioteca Pública Municipal con una conferencia sobre imágenes históricas...

Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

Hoy 7 de junio de 2025, la Sala Carreras de Marchena acogió la entrega oficial del título de Hijo Adoptivo...

El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

El Instituto de Educación Secundaria López de Arenas ha sido uno de los grandes protagonistas de la XVI edición del...

- La Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

- Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

- Mercados, mataderos y control social en la campiña medieval

- Más cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

- El sur como refugio de la causa católica irlandesa y escocesa y su éxito con los vinos de Jerez

- Abogado responde

- Actualidad

- Agenda

- Amazon Prime

- América

- Analisis

- Andalucia Sefardi

- Arahal

- Arte

- Borriquita

- caballos

- Campo

- Caridad

- Carmona

- Carnaval

- Cicencia

- Ciencia

- Cine y TV

- Cocina

- cocina fácil

- Comarca

- Conciencia

- Contenido Exclusivo

- Coripe

- Cripto-judíos

- Cristo de San Pedro

- crítica

- Cultura

- Deporte

- Dulce Nombre

- Ecija

- Educación

- El Tiempo

- Empleo

- Emprendedores

- Empresas

- Encuentros literarios

- English

- Entrevista

- Especial Dia de Andalucia

- Feria de Marchena

- Fiestas

- Flamenco

- Fotos

- Fuentes de Andalucia

- Fuentes de Andalucia

- Galería de fotos

- Gastronomía

- Gente de Marchena

- Gilena

- Google Time

- Grandes Historias

- GUIA DE MARKETING

- Hermandades

- Historia

- Horarios

- Humildad

- Inquisición

- Insólito

- Inteligencia artifical

- Investigación

- Jesuitas

- Jesún Nazareno

- Judeo-conversos

- Juegos

- La Bola de Cristal

- La Bruja Avería

- La Comarca

- LA VOZ DE LA CALLE/ QUEJAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

- Las fotos de los lectores

- Libros

- Literatura

- Marchena en América

- Marranos

- Medio Ambiente

- MENTE SANA/ VIDA SANA

- Merced

- Música

- Navidad

- Netflix

- Ofertas

- Ofertas de empleo

- Opinión

- Opinion

- Osuna

- Paradas

- Periodismo de raíces

- Podcast

- Portada

- Procavi

- Pueblos

- Quinario Jesus

- Recetas

- Relatos y Leyendas

- Rocio

- Rocio 2018

- Rutas

- Rutas del León

- Saber con sabor

- San Isidro

- San Sebastian

- Sevilla

- Sin categoría

- Soledad

- Stranger Things

- Sucesos

- Tecnologia

- Toros

- tren

- Turismo

- TV

- Utrera

- Veracruz

- Verano

- Viaje

- Vida natural

- Vida social

- Villancicos

- Vivir Marchena

- Vivir Osuna

- yoga

Agenda Andalucia Andalucía Sefardí Arahal Arte Carmona Carnaval cine Cuaresma cultura Cádiz Ecija el tiempo España Feria Flamenco Fuentes de Andalucía Gastronomía Hermandades Historia Investigación Jesús Nazareno Libros Marchena Morón música Navidad obras Opinión Osuna Paradas patrimonio Policia Local Ponce de León Portada Renfe Rocío Salud Semana Santa Sevilla sucesos Turismo Utrera Veracruz viajes

- La Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

- Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

- Mercados, mataderos y control social en la campiña medieval

- Más cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

- El sur como refugio de la causa católica irlandesa y escocesa y su éxito con los vinos de Jerez

LO MAS LEIDO

-

Actualidad19 horas ago

Actualidad19 horas agoUn joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

-

Actualidad3 días ago

Actualidad3 días agoPreparan demanda penal contra el Presidente de Diputación por los constantes reventones de la tubería del Huesna

-

Actualidad4 días ago

Actualidad4 días agoArco La Rosa activa su calendario estival con más de veinte excursiones a la costa andaluza

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoFrancisco Núñez Ramírez, elegido nuevo Hermano Mayor de la Humildad y Paciencia de Marchena

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoPublicadas en BOJA las bases reguladoras de las nuevas ayudas para la restauración del arte sacro

-

Actualidad6 días ago

Actualidad6 días ago93.300€ para reformas del parque de Bomberos de Marchena y otros 14 municipios

-

Actualidad4 días ago

Actualidad4 días agoNoche de estrellas y observaciones astronómicas en el campo de fútbol de Marchena el 4 de julio

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoMarta García, protagonista del liderazgo de España U23 en la FIBA 3×3 Nations League de Viena

-

Actualidad22 horas ago

Actualidad22 horas agoMás cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

-

Historia23 horas ago

Historia23 horas agoEl sur como refugio de la causa católica irlandesa y escocesa y su éxito con los vinos de Jerez

-

Actualidad10 horas ago

Actualidad10 horas agoLa Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

-

Actualidad20 horas ago

Actualidad20 horas agoMercados, mataderos y control social en la campiña medieval