Actualidad

Un detenido en Sevilla por vender objetos arqueológicos

Published

6 años agoon

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a un vecino como presunto autor de delitos contra el patrimonio histórico.

La Guardia Civil inicia la “Operación ÍDOLO” tras recibir denuncia efectuada por un ciudadano a través del portal electrónico colabora@guardiacivil.org en la que informa que una persona podría estar vendiendo objetos posiblemente sujetos a la protección del patrimonio histórico.

Del contenido de la denuncia formulada a través del portal público de Guardia Civil se observan fotogramas de varias piezas arqueológicas que se exponían para su venta en conocidas páginas webs de venta de artículos de coleccionista y de segunda mano.

Tras activas gestiones de investigación, que se prolongan durante varios meses, se consigue la plena identificación del autor material de los hechos delictivos y se certifican las operaciones de compraventa de efectos, piezas y monedas de considerable valor histórico-arqueológico, datados

en diferentes épocas, desde la prehistoria a la época fenicia, íbera, romana, etc, los cuales son ofertados para su venta a interesados tanto a nivel nacional como a compradores de la Unión Europea y resto de países.

Se han detectado por ahora un total de 9 países en transacciones internacionales, entre ellos Canadá, Japón, Estados Unidos, México y varios países en territorio de la U.E.

El vendedor utilizaba diferentes apodos o “nick webs” en los portales de Internet, a pesar de lo cual, la Guardia Civil consigue identificar de forma fehaciente al autor material, resultando ser J.M.G.O., mayor de edad, vecino de Sevilla y licenciado en Geografía e Historia.

Una vez localizado el domicilio y demás propiedades del sospechoso, se realiza un registro domiciliario en su vivienda habitual. Como resultado del mismo se procede a la incautación de 581 piezas de valor histórico, datadas en diferentes épocas, como certifican los expertos arqueológicos

que acompañan a los agentes en la actuación.

También se incauta diverso material electrónico donde se sospecha pudieran encontrarse datos e identidades de interés para la causa.

Actualidad

Cuando el Duque lamentaba que los regidores municipales no procuraban el bien común, sino «el bien particular» de ellos

Published

16 horas agoon

3 junio, 2025

¿Quién gobierna realmente tu ciudad?. Esta pregunta, tan actual, resonaba ya en las calles de Marchena hace casi 500 años. Las Ordenanzas de 1528 son una ventana fascinante a un pasado donde el poder local era mucho más que una cuestión administrativa: era el escenario de luchas, privilegios y corrupción que, sorprendentemente, nos resultan familiares hoy.

El propio Duque de Arcos se quejaba de la corrupción del Ayuntamiento de Marchena y se proponía acabar con este mal a través de unas normas u ordenanzas municipales de obligado cumplimiento. En un documento del veintiocho de abril de 1528 Rodrigo Ponce de León, Señor de Marchena, dice que «esta villa de Marchena no está tan bien gobernada como conviene. Y es razón lo que es mucha parte haber en el Cabildo y Ayuntamiento de ella tantos oficiales de regidores disimulados y jurados que demás de no conformarse en procurar el bien y pro común del pueblo, como juraron, solamente tienen intención a querer el bien particular suyo y eximirse de los pechos y servicios que a mí son obligados».

Decreta el Duque que la mayor parte de los oficios y cargos del Ayuntamiento para evitar la corrupción se extingan y no fueran hereditarios. Pero todavía en 1531 y ya muerto el Duque autor de la norma, como ésta orden no se cumplía, el Conde de Ureña y futuro duque de Osuna Pedro Girón, como tutor del segundo Duque de Arcos, Luis Cristóbal Ponce de León, entonces aun menor de edad, ordenaba al Cabildo de Marchena que se cumpliera lo que estaba escrito en este aspecto en la ordenanzas municipal de 1528.

Un Ayuntamiento de élite, no del pueblo

Desde mediados del siglo XIII, el Cabildo municipal de Marchena era el órgano de gobierno y administración de la villa. Pero, para el siglo XVI, el Ayuntamiento distaba mucho de ser una asamblea abierta: se había convertido en un club exclusivo de la élite feudal y económica. Los oficios municipales se compraban y vendían, y el sistema favorecía a quienes ya ostentaban poder y riqueza, generando beneficios económicos y sociales para unos pocos.

Corrupción y nepotismo: la norma, no la excepción

El servicio a la comunidad, aunque a veces altruista, estaba ligado a prácticas fraudulentas y corruptas. Los cargos se multiplicaban para colocar a familiares y amigos, asegurando fidelidades y beneficios. Era un secreto a voces: tanto los que sufrían como los que se beneficiaban del sistema sabían que el gobierno municipal era, por definición, corrupto y oligárquico.

Las ordenanzas: un intento de frenar los abusos

Las ordenanzas de la villa de Marchena redactadas entre 1528 y promulgadas en 1530 bajo iniciativa del I Duque de Arcos Rodrigo Ponce de la casa de Villagarcia (Badajoz), nieto del Marques de Cádiz. Un texto aprobado en el edificio del Cabildo municipal o Antiguo Ayuntamiento que estaba ya entonces en la Plaza Nueva, (Plaza Ducal), para diferenciarla de la Plaza Vieja que era la Plaza de la Fuente o del Padre Alvarado.

La Plaza Ducal o Plaza Nueva esta conectada con San Andrés por la calle Nueva, llamada Carrera de los caballos, una calle abierta a finales del siglo XV para dar salida de los caballos desde la Plaza Ducal dado que no existía otra calle con suficiente anchura como para permitir el trasiego de caballos y carruajes.

Las Ordenanzas de 1528 surgieron precisamente para combatir estos vicios. Prohibían la entrada con armas al Cabildo, exigían guardar el secreto de las sesiones, y condenaban favoritismos, fraudes fiscales, abuso de poder y malversación de fondos públicos. Los jurados debían defender los intereses de los vecinos frente a las arbitrariedades de los poderosos y fiscalizar las cuentas municipales cada año.

La lucha por el control: duques, concejales y pueblo

El poder real estaba en manos de los grandes propietarios y ganaderos, que controlaban el Ayuntamiento y el mercado local. Los duques de Arcos, auténticos señores de Marchena, desconfiaban de la oligarquía urbana y mantenían férreo control sobre el Cabildo: los acuerdos no podían tomarse ni revocarse sin su consentimiento, y los concejales recibían regalos por su asistencia a las sesiones.

¿Y el pueblo?

La mayoría de la población, campesinos y braceros, quedaba al margen de las decisiones. Sin una clase media instruida, los jurados rara vez defendían los intereses populares y solían alinearse con los oficiales mayores. La fiscalización y la justicia social eran más ideales que realidades.

No todos los oficiales municipales eran de naturaleza corrupta pero el sistema de gobierno se prestaba a los vicios tan humanos y tan antiguos como los que señalaban el profesor Manuel González Jiménez en su obra «Corrupciones municipales en Castilla a finales de la edad media».

Así fue la «guerra del vino» en la campiña sevillana entre el clero y poder civil

En Marchena desde la muerte de Rodrigo Ponce de León en 1492, Marqués de Cádiz los duques y sus tutores condenaban la práctica ilegal que suponía de de finales del siglo XV la cpmpraventa de oficios que se traducía en la multiplicación del número de oficiales con derecho a voto y cobro en el Ayuntamiento. Regidores, jurados y Alcaldes que cobraban sueldos sin disiimular su intención de colocar a parientes amigos en puestos del gobierno local a cambio de fidelidades y beneficios económicos.

¿Qué ha cambiado?

Hoy, aunque la democracia y la transparencia han avanzado, la sombra de la corrupción y el control de las élites sobre las instituciones sigue siendo un tema de debate. Las luchas por el poder, el clientelismo y la desconfianza hacia los gobernantes no son exclusivas del pasado. Las Ordenanzas de Marchena nos recuerdan que la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas siguen siendo imprescindibles para evitar que la historia se repita.“El gobierno municipal era cada vez más oligárquico y aristocrático, en poder de propietarios y herederos locales y foráneos, cuyos oficios se compraban y vendían y era, por definición, corrupto. Eso lo sabían prácticamente todos en la época, tanto los que lo sufrían como los que se beneficiaban del mismo poder.” expresa el historiadorr Manuel García Fernández en el libro sobre las ordenanzas municipales ed Marchena de 1528. ¿Te suena de algo?.

Por esto se dice que el pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla.

Cuando el pueblo de Marchena se rebeló contra el Alcalde por los altos impuestos y la corrupción

MUCHOS OTROS CASOS DOCUMENTADOS DE CORRUPCIÓN EN MARCHENA

Marchena registró varios casos de corrupción municipal entre los siglos XIX y XX. En 1815, el cabildo saliente fue multado por un desalojo ilegal. En 1827, don Miguel de Góngora estuvo implicado en ventas forzadas de bienes. En 1830 y 1831 hubo conflictos por el control fiscal y fusilamientos relacionados con abusos municipales. En 1878, un motín popular denunció el caciquismo, corrupción fiscal y manipulación electoral.

No fue hasta 1878, cuando un motín popular estalló en la villa como reacción al caciquismo imperante y la corrupción generalizada. Este sistema de poder local, caracterizado por el control de la vida política y social por parte de unas pocas familias influyentes, generó un clima de descontento entre la población. El motín de 1878 es un ejemplo de cómo la ciudadanía expresó su rechazo a estas prácticas, marcando un hito en la lucha por una gestión municipal más justa y transparente.

El Motín de Marchena de 1878 contra la corrupción y el caciquismo

Para profundizar en este tema, se recomienda consultar el documento «Marchena en tiempos del caciquismo. El motín de 1878», disponible en la Biblioteca Pública.

La Plaza Ducal de Marchena se construyó en el siglo XVI como parte del conjunto palaciego y urbanístico promovido por la Casa de los Duques de Arcos. En cuanto al Ayuntamiento, aunque no se indica la fecha exacta de su instalación en la plaza, se sabe que su presencia en la Plaza Ducal está relacionada con la consolidación del poder civil en el entorno señorial creado por los duques durante ese siglo.

Actualidad

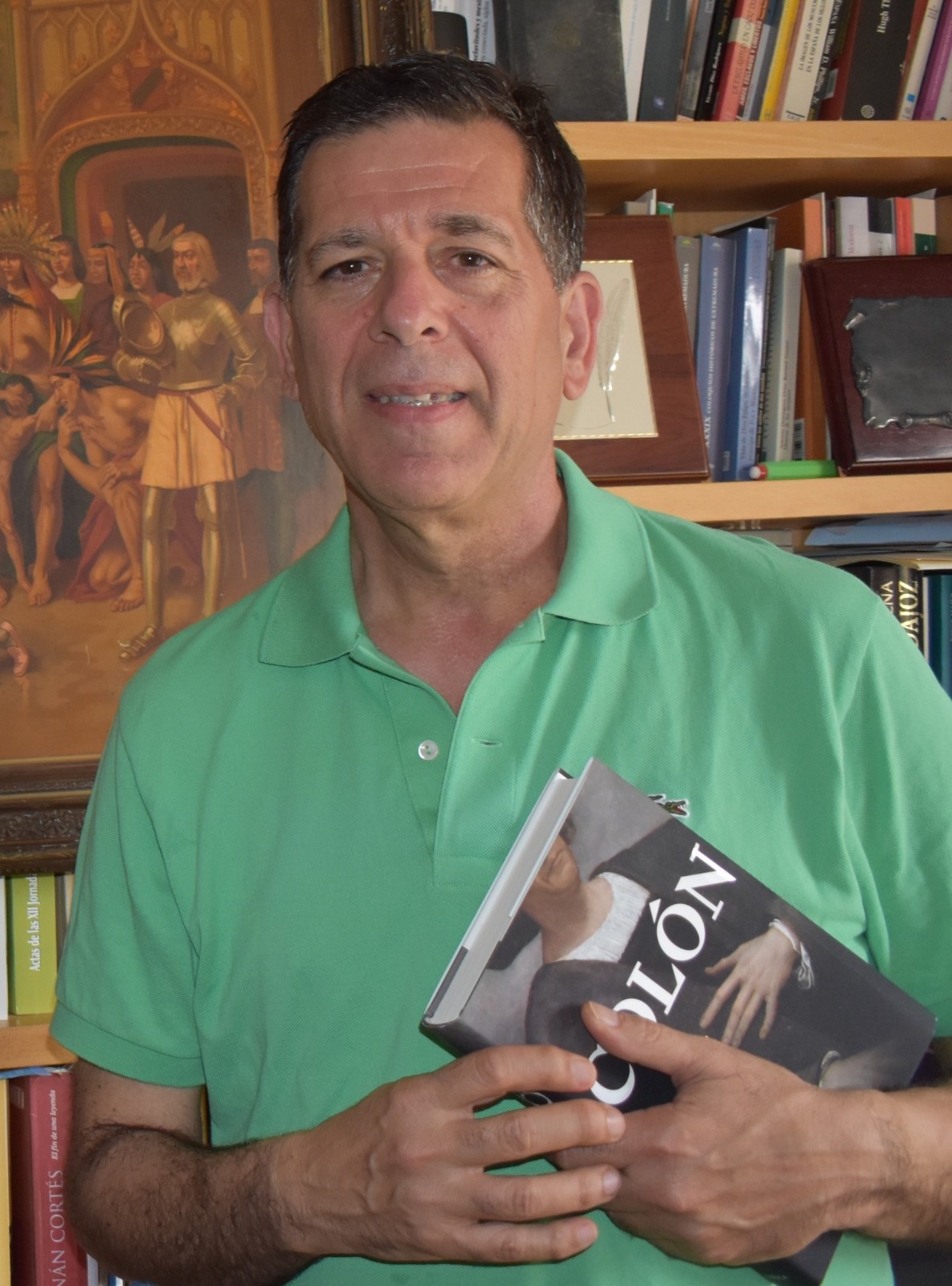

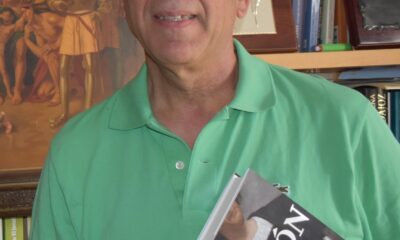

Esteban Mira Caballos publica una nueva biografía sobre Cristóbal Colón: “El converso que cambió el mundo”

Published

2 días agoon

2 junio, 2025

El historiador carmonense Esteban Mira Caballos, uno de los mayores expertos en la historia del Descubrimiento de América, acaba de publicar su esperada biografía de Cristóbal Colón bajo el título “Colón. El converso que cambió el mundo”, editada por Crítica. La obra ya está disponible en librerías y plataformas online como Amazon, y promete convertirse en una referencia ineludible para comprender al navegante desde una perspectiva rigurosamente histórica y con aportaciones inéditas.

“Es un estado de la cuestión. Una puesta al día de lo que sabemos del personaje a día de hoy”, ha declarado Mira Caballos. El autor, reconocido por su trayectoria en la investigación sobre la conquista de América, ha dedicado más de treinta años al estudio del almirante y en esta obra aporta nuevos documentos inéditos que arrojan luz sobre su identidad, su entorno familiar y su papel político y religioso.

Mira Caballos, que lleva más de tres décadas investigando sobre el personaje y ha recorrido los archivos y lugares clave en la vida de Colón, ofrece en este volumen una revisión científica y desmitificadora, alejada de las teorías nacionalistas, las invenciones novelescas y las últimas controversias mediáticas. El autor defiende con solidez el origen genovés del almirante, desmintiendo las teorías que lo ubican en Galicia, Cataluña, Valencia o Portugal, y apoya la hipótesis —ya esbozada por otros autores— de que su madre era una conversa judía de Génova, perteneciente a la familia Fontanarossa.

En palabras del propio Mira Caballos, extraídas de una entrevista concedida el pasado año a Marchena Secreta, “Colón fue profundamente cristiano, posiblemente descendiente de judíos por vía materna, pero plenamente integrado en la sociedad cristiana de su tiempo. De lo contrario, jamás habría sido admitido por los Reyes Católicos como almirante y virrey.”

Además, el autor aporta nuevos documentos inéditos sobre Colón y su entorno familiar, al tiempo que desmonta mitos como el del “predescubridor” Alonso Sánchez de Huelva o la errónea fecha del 12 de octubre como día del descubrimiento de América, defendiendo —con fuentes primarias— que el primer avistamiento ocurrió el 11 de octubre.

Gira de presentaciones en junio:

-

Jueves 12 a las 20:00 h. – Diputación Provincial de Huelva

-

Martes 17 a las 20:00 h. – Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz

-

Viernes 20 a las 20:30 h. – Aula Maese Rodrigo de Carmona

-

Sábado 21 a las 19:00 h. – Fundación Obra Pía de los Pizarro (Trujillo)

-

Jueves 26 a las 20:30 h. – Centro Cultural San Antonio (Almendralejo)

-

Sábado 28 a las 12:00 h. – Biblioteca Pública de Cáceres

-

Esteban Mira Caballos: el historiador que desmonta los mitos de la conquista de América

Más de una veintena de libros, documentos inéditos y una revisión crítica de figuras como Colón, Cortés o Pizarro sitúan a este investigador sevillano como uno de los referentes actuales en la historiografía del siglo XVI

El historiador Esteban Mira Caballos (Carmona, 1965) se ha consolidado como una de las voces más sólidas y documentadas en el estudio de la conquista de América. Con más de tres décadas de investigación a sus espaldas, sus obras ofrecen una revisión crítica del proceso colonizador, alejándose de los relatos épicos tradicionales para poner el foco en las dinámicas de poder, la violencia estructural y la complejidad del mestizaje cultural.

Su última publicación, Colón. El converso que cambió el mundo (Crítica, 2025), no solo actualiza el estado de la cuestión sobre el descubridor genovés, sino que aporta nuevos documentos inéditos que arrojan luz sobre sus orígenes, redes familiares y legado ideológico. “Es una puesta al día rigurosa, sin concesiones al mito”, afirma el autor.

Pero la trayectoria de Mira Caballos va mucho más allá de esta biografía. A lo largo de su carrera ha publicado más de veinte libros, muchos de ellos considerados de referencia en el ámbito académico. En Hernán Cortés. Una biografía para el siglo XXI (Crítica, 2021), el historiador disecciona con minuciosidad el perfil del conquistador de México, desmontando la imagen del héroe romántico y exponiendo su ambición, crueldad y manejo del poder. En la misma línea, Francisco Pizarro. Una nueva visión de la conquista del Perú (Crítica, 2018) ofrece una radiografía detallada del papel de los extremeños en la colonización andina.

Otro de sus títulos más influyentes, La conquista de América: Una revisión crítica (Crítica, 2005), plantea desde la historiografía decolonial los costes humanos y culturales del proceso colonizador, subrayando la resistencia indígena y el impacto del sistema de encomiendas. Este enfoque se complementa con obras como Los encomenderos de la Nueva España (CSIC, 1991) y Conquistadores y encomenderos extremeños en América (1999), donde documenta a fondo las redes de poder creadas por los primeros colonos.

El compromiso de Mira Caballos con una historia inclusiva también se refleja en títulos como Las mujeres en la conquista de América (Cátedra, 2018), donde rescata del olvido a las mujeres españolas, indígenas y afrodescendientes que jugaron un papel clave —aunque silenciado— en la construcción del Nuevo Mundo.

Además, el autor mantiene un blog divulgativo donde actualiza sus investigaciones y reflexiones, y participa activamente en congresos y presentaciones por toda España y América Latina. Este mes de junio, presentará su nueva obra en Huelva, Carmona, Trujillo, Badajoz, Almendralejo y Cáceres.

Con una prosa clara y fundamentada en el análisis de fuentes primarias, Mira Caballos se ha convertido en un referente indispensable para entender el legado de la conquista, desmontando leyendas y construyendo puentes entre el pasado y los debates del presente. Sus libros, accesibles en librerías y plataformas como Amazon o Casa del Libro, ofrecen al lector una mirada crítica y documentada sobre uno de los episodios más determinantes de la historia global.

Más información en: www.estebanmiracaballos.com

Actualidad

Adjudicadas obras de urgencia para consolidar la Puerta de Morón y la Puerta del Tiro

Published

2 días agoon

2 junio, 2025

El Ayuntamiento de Marchena ha adjudicado el dos de Mayo dos contratos de obras menores para acometer, con carácter de emergencia, intervenciones de limpieza, consolidación y mantenimiento en dos de los accesos históricos más emblemáticos del recinto amurallado de la villa: la Puerta de Morón (Torreón 13) y la Puerta del Tiro, ambas elementos clave del sistema defensivo bajomedieval de la ciudad.

Ambas actuaciones han sido adjudicadas a la empresa ARCOBELTIA Construcciones S.L., que se encargará de los trabajos con un presupuesto conjunto de 37.256,18 euros, resultado de sendas adjudicaciones por 19.438,01 euros en el caso de la Puerta de Morón y 17.818,17 euros para la Puerta del Tiro, tras un proceso con tres licitadores en cada expediente.

Las obras han sido tramitadas por la vía ordinaria pero bajo la modalidad de contrato menor dada la urgencia y la limitación presupuestaria, al no contar con financiación procedente de fondos europeos.

En el caso de la Puerta del Tiro, se intervendrá específicamente sobre su cubierta, que ha sufrido filtraciones y desprendimientos en los últimos años. En la Puerta de Morón, las actuaciones irán dirigidas a reforzar los elementos de mampostería y consolidar el torreón número 13, uno de los mejor conservados del tramo occidental de la muralla.

Actualidad

La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

Published

2 días agoon

2 junio, 2025

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús ha presentado públicamente su nueva obra social bajo el nombre de “Sonrisas Virtuales”, un proyecto educativo y solidario dirigido a la atención de la infancia en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, la Hermandad reafirma su vocación de servicio cristiano y su compromiso con los valores de la caridad, la solidaridad y la inclusión.

El proyecto, que ve la luz coincidiendo con la conmemoración del CDXXV aniversario de las primeras reglas de la corporación, supone un paso adelante en la implicación social de la Hermandad marchenera, integrando el legado espiritual con una acción transformadora en el presente.

“Sonrisas Virtuales” nace con el objetivo de ofrecer apoyo real y efectivo a colectivos necesitados a través de experiencias educativas basadas en la realidad virtual, con especial atención a niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Para ello, la Hermandad cuenta con la colaboración de Minifunkids, una empresa especializada en diseño de actividades pedagógicas con un enfoque innovador y cultural.

La iniciativa se articulará a través de asociaciones locales sin ánimo de lucro que trabajan directamente con menores y familias en riesgo de exclusión, reforzando así el tejido asociativo de Marchena con recursos tecnológicos de última generación. Las herramientas empleadas en el programa fomentan valores como la cooperación, la empatía y la inclusión, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los menores atendidos.

MiniFunKids es una startup educativa con sede en Dos Hermanas, Sevilla, que ha desarrollado la primera plataforma de estimulación infantil mediante realidad virtual en habla hispana e inglesa. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de niños y niñas con diversidad funcional y neurodiversidad, abordando áreas clave del desarrollo como la motricidad, la cognición, la percepción sensorial y las habilidades sociales.

Fundada por María Jesús Garrido Sánchez, profesional con más de una década de experiencia en programas de innovación social e inclusión, MiniFunKids combina tecnología y pedagogía para crear entornos accesibles y lúdicos. Estos entornos permiten a los niños aprender, desarrollarse y disfrutar mientras exploran nuevas formas de interactuar con el mundo.

La plataforma ofrece experiencias inmersivas adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario, facilitando el aprendizaje vivencial y emocional. Estas experiencias están diseñadas para estimular áreas como la coordinación motriz, el desarrollo del lenguaje, la regulación emocional y el aprendizaje significativo a través del juego.

MiniFunKids ha sido reconocida por su innovación y compromiso social, siendo finalista en la Copa Mundial de Emprendimiento celebrada en Sevilla y recibiendo el Premio Universidad, Mujer y Empresa: Mujer Emprendedora de los premios Roma de la Universidad Pablo de Olavide.

Actualidad

Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

Published

2 días agoon

2 junio, 2025

El trágico accidente ocurrido durante la Cabalgata de Reyes Magos en Marchena el 5 de enero de 2023, en el que una mujer de 72 años perdió la vida y más de una decena de personas resultaron heridas, ha dado un giro significativo tras la publicación del informe pericial encargado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Marchena. Según informa ABC de Sevilla, el análisis técnico del tractor implicado, un Fendt Vario 720, concluye que la tragedia se debió a un fallo eléctrico provocado por la conexión directa de un potente sistema de altavoces a la batería del vehículo, lo que causó un fallo en el sistema de frenado según publica .Diario ABC

El peritaje, realizado en marzo de 2025 debido a retrasos judiciales, descarta fallos mecánicos en los frenos del tractor y señala que la sobrecarga energética generada por el equipo de sonido saturó el sistema eléctrico del vehículo. Esto impidió al conductor detenerlo a tiempo mientras descendía por la calle Canónigo Álvarez Talaverón, una vía en pendiente, lo que resultó en el atropello de varias personas informa este diario.

El caso del accidente de la cabalgata se atasca en los juzgados de Marchena

El informe también indica que el vehículo había superado favorablemente una inspección técnica previa, lo que refuerza la hipótesis de que la causa del accidente no fue un fallo mecánico, sino el montaje eléctrico adicional. Esta conclusión coincide con la versión del conductor, quien previamente había advertido sobre los riesgos de alimentar el sistema de sonido directamente desde la batería del tractor.

En el proceso judicial están involucradas tres compañías aseguradoras: la del Ayuntamiento de Marchena, la del tractor responsable del atropello y la del remolque. El tractor causó daños a varios integrantes de la Banda de Música Dulce Nombre de Marchena, cuyos instrumentos también resultaron afectados. La falta de acuerdo entre ellas ha prolongado la resolución del caso y ha dejado a los damnificados en una situación de incertidumbre y desamparo.

Además, la familia de la víctima mortal remitió un burofax al Ayuntamiento de Marchena solicitando un acuerdo indemnizatorio, pero no obtuvo respuesta. Algunas acusaciones han solicitado que la alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar, el concejal de Seguridad y Festejos, Manuel Suárez Arispón, y uno de los electricistas municipales comparezcan como testigos para esclarecer su papel en la organización y montaje del evento según ABC.

El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Marchena, y las víctimas y sus familias continúan esperando una resolución y las indemnizaciones correspondientes. Entre ellas figuran miembros de la banda ‘Dulce Nombre’, que sufrieron lesiones y pérdidas materiales, y que reclaman también compensaciones por los instrumentos dañados durante el suceso. Uno de los músicos afectados todavía padece secuelas físicas y ha necesitado varias intervenciones quirúrgicas .

Este informe pericial abre la posibilidad de que la responsabilidad recaiga sobre los organizadores de la cabalgata, lo que abre nuevas vías de investigación. El juez del caso ha dado cinco días para que las partes soliciten nuevas diligencias, mientras algunas consideran recurrir a la vía civil o administrativa para acelerar las indemnizaciones informa este diario.

Actualidad

Galeria: El Rocio también comienza en los caminos de la Campiña sevillana

Published

2 días agoon

2 junio, 2025

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Marchena ha iniciado su peregrinación hacia la aldea almonteña, uniendo su camino con la Hermandad de Osuna. Tras recorrer las sedes de las hermandades locales, los romeros marcheneros avanzan junto a sus hermanos ursaonenses, compartiendo fe y tradición en esta emblemática ruta.

Esta noche, ambas hermandades pernoctan en el recinto ferial de Arahal, donde se prevé una jornada de convivencia y oración. Mañana, martes 3 de junio, continuarán su camino hacia Utrera, siguiendo el itinerario tradicional que les llevará, junto a otras hermandades, a cruzar el río Guadalquivir en barcaza a la altura de Coria del Río, en una de las jornadas más intensas del Camino del Rocío.

La Hermandad de Marchena se presentará ante la Virgen del Rocío el sábado 7 de junio de 2025, durante las presentaciones oficiales de las hermandades ante la Hermandad Matriz de Almonte.

Viajes organizados para la Romería

Para facilitar la participación de los fieles en los actos principales de la Romería, la Hermandad de Osuna ha organizado un viaje el Sábado 7 de junio con un autobús desde Osuna para la Presentación de la Hermandad ante la Hermandad Matriz de Almonte. Los interesados pueden obtener más información contactando con Antonio Algarra al teléfono 636 10 61 31 .

El Domingo 8 de junio organizan un viaje para asistir a la salida procesional de la Virgen del Rocío. El autobús saldrá a las 17:00 h desde la Parada de Autobuses de Osuna y a las 17:30 h desde el Recinto Ferial de La Puebla de Cazalla. El precio del viaje es de 20 €, y el regreso está previsto para el lunes 9 de junio a las 8:00 h desde la Gasolinera “La Canaliega” en El Rocío.

Tras su estancia en La Puebla de Cazalla, la Hermandad de Osuna continúo el Lunes 2 de junio en Arahal con la Hermandad de Marchena. El Martes 3 de junio: Pernocta en el recinto ferial de Utrera. Miércoles 4 de junio: Paso por la barca de Coria del Río a las 14:00 horas y pernocta cerca del cementerio coriano. Jueves 5 de junio: Pernocta en los pinares de La Puebla del Río.

Viernes 6 de junio: Paso por el Vado del Quema a las 11:00 horas junto a las hermandades de Écija y Puente Genil, y pernocta en Pozo Máquina. Sábado 7 de junio: Paso por el Puente del Ajolí a las 15:30 horas y presentación oficial ante la Virgen del Rocío a las 20:45 horas

La Hermandad del Rocío de Córdoba continúa su peregrinación hacia la aldea. El domingo 1 de junio, la hermandad partió desde el recinto de La Luisiana, recorriendo aproximadamente 29,4 kilómetros hasta la finca Fuente del Moro, situada entre Marchena y Carmona. Durante esta jornada, los peregrinos realizaron una parada significativa en el convento de las Hermanas de la Cruz en Fuentes de Andalucía, donde compartieron momentos de oración y convivencia.

Tras la jornada, la hermandad pernoctó en la finca Fuente del Moro, ubicada a unos 12 kilómetros de Marchena. Este lugar ofrece un entorno propicio para el descanso y la reflexión, permitiendo a los peregrinos reponer fuerzas para las siguientes etapas del camino.

El lunes 2 de junio, la hermandad continuará su recorrido hacia el Cortijo de Neblines, en las proximidades de Paradas y Arahal, cubriendo una distancia de aproximadamente 24,6 kilómetros.

PUENTE GENIL

la Hermandad del Rocío de Puente Genil pasará por el término de Marchena el lunes 2 de junio de 2025, realizando una parada para el sesteo a las 13:00 horas en La Cobotilla. La comitiva saldrá a las 16:00 horas con destino a Montepalacio, donde pernoctará en el término de Paradas.

La Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga continúa su peregrinación hacia la aldea de El Rocío, marcando su paso por diversas localidades andaluzas.

El domingo 1 de junio, la Hermandad hizo una significativa parada en el recinto ferial de Utrera. Allí, los peregrinos compartieron momentos de convivencia, fortaleciendo los lazos de fraternidad que caracterizan el Camino del Rocío. Este encuentro fue destacado en las redes sociales de la Hermandad, donde se compartieron imágenes y mensajes que reflejaban la alegría y el espíritu de comunidad vividos en Utrera .

La Hermandad de Málaga llegó a Coria del Río, una localidad emblemática en el Camino del Rocío.

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Carmona inició su peregrinación hacia la aldea almonteña el domingo 1 de junio de 2025, tras la tradicional Misa de Romeros celebrada a las 9:00 horas.

ACTUALIDAD

Cuando el Duque lamentaba que los regidores municipales no procuraban el bien común, sino «el bien particular» de ellos

¿Quién gobierna realmente tu ciudad?. Esta pregunta, tan actual, resonaba ya en las calles de Marchena hace casi 500 años. Las Ordenanzas...

Esteban Mira Caballos publica una nueva biografía sobre Cristóbal Colón: “El converso que cambió el mundo”

El historiador carmonense Esteban Mira Caballos, uno de los mayores expertos en la historia del Descubrimiento de América, acaba de...

Adjudicadas obras de urgencia para consolidar la Puerta de Morón y la Puerta del Tiro

El Ayuntamiento de Marchena ha adjudicado el dos de Mayo dos contratos de obras menores para acometer, con carácter de...

La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús ha presentado públicamente su nueva obra social bajo el...

Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

El trágico accidente ocurrido durante la Cabalgata de Reyes Magos en Marchena el 5 de enero de 2023, en el...

Galeria: El Rocio también comienza en los caminos de la Campiña sevillana

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Marchena ha iniciado su peregrinación hacia la aldea almonteña, uniendo su camino...

Sabina se despide de los escenarios: fechas, ciudades y emociones de la gira “Hola y Adiós”

Joaquín Sabina no solo se despide de los escenarios, sino de una forma de vivir la música. La gira “Hola...

La provincia de Sevilla que está en riesgo de perder su memoria: más de veinte monumentos en la Lista Roja del Patrimonio

La provincia de Sevilla se sitúa entre las regiones españolas con más bienes patrimoniales incluidos en la Lista Roja de...

Renuncian dos concejales del PP de Marchena

El pleno municipal celebrado ayer trató la renuncia de los concejales del Partido Popular, Francisco José Carmón Guisado y José...

La IV Gran Caracolá será el 30 y 31 de Mayo en la Plaza de San Sebastián

La Plaza de San Sebastián de Marchena se prepara para acoger los días 30 y 31 de mayo de 2025...

Canal Sur destaca la labor ambiental del Taller Verde

El programa Espacio Protegido de Canal Sur Televisión ha dedicado un amplio reportaje a la agrupación ecologista El Taller Verde...

Osuna y Marchena caminarán un año más juntas hasta El Rocío

Este fin de semana, las hermandades del Rocío de Osuna y Marchena reanudan su tradicional peregrinación conjunta hacia la aldea...

Agenda flamenca 2025 en la Campiña sevillana: arte jondo en cada rincón del verano

La Campiña sevillana se prepara para un verano rebosante de flamenco con una agenda de festivales que convierte cada rincón...

El hilo prohibido: la historia real del contrabando de seda que sacudió Sevilla y provincia

A principios del siglo XVI, Sevilla se consolidaba como el epicentro del comercio internacional en la península ibérica, especialmente tras...

Campamento Digital llega a Marchena con formación gratuita para jóvenes

Ya están abiertas las inscripciones para el Campamento Digital en Marchena, una formación presencial y gratuita dirigida a niños, niñas...

Marchena se suma al Día Mundial Sin Tabaco con una campaña informativa sobre los riesgos del vapeo

31 de mayo. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el Ayuntamiento de Marchena, a través del Servicio Municipal...

Los caminos del Rocío que pasan por Marchena y comarca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta por una ola de calor que afectará a Sevilla y...

El IES López de Arenas reconoce a las empresas creadas por su alumnado en la XVI edición de Jovemprende

El próximo 6 de junio a las 13:00 horas, el IES López de Arenas celebrará un acto de reconocimiento en...

Opinión: Fernando Alcaide y la deuda pendiente con la cultura

Esta tarde, a las cinco, se inaugura en Marchena una placa en homenaje a Fernando Alcaide, profesor, historiador, concejal y,...

La Peña Flamenca de Marchena celebra un recital con Antonio Montes y Antonio Gámez

La Peña Flamenca de Marchena acoge este viernes 30 de mayo un esperado recital de cante jondo protagonizado por el...

- Cuando el Duque lamentaba que los regidores municipales no procuraban el bien común, sino «el bien particular» de ellos

- Esteban Mira Caballos publica una nueva biografía sobre Cristóbal Colón: “El converso que cambió el mundo”

- Adjudicadas obras de urgencia para consolidar la Puerta de Morón y la Puerta del Tiro

- La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

- Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

- Abogado responde

- Actualidad

- Agenda

- Amazon Prime

- América

- Analisis

- Andalucia Sefardi

- Arahal

- Arte

- Borriquita

- caballos

- Campo

- Caridad

- Carmona

- Carnaval

- Cicencia

- Ciencia

- Cine y TV

- Cocina

- cocina fácil

- Comarca

- Conciencia

- Contenido Exclusivo

- Coripe

- Cripto-judíos

- Cristo de San Pedro

- crítica

- Cultura

- Deporte

- Dulce Nombre

- Ecija

- Educación

- El Tiempo

- Empleo

- Emprendedores

- Empresas

- Encuentros literarios

- English

- Entrevista

- Especial Dia de Andalucia

- Feria de Marchena

- Fiestas

- Flamenco

- Fotos

- Fuentes de Andalucia

- Fuentes de Andalucia

- Galería de fotos

- Gastronomía

- Gente de Marchena

- Gilena

- Google Time

- Grandes Historias

- GUIA DE MARKETING

- Hermandades

- Historia

- Horarios

- Humildad

- Inquisición

- Insólito

- Inteligencia artifical

- Investigación

- Jesuitas

- Jesún Nazareno

- Judeo-conversos

- Juegos

- La Bola de Cristal

- La Bruja Avería

- La Comarca

- LA VOZ DE LA CALLE/ QUEJAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

- Las fotos de los lectores

- Libros

- Literatura

- Marchena en América

- Marranos

- Medio Ambiente

- MENTE SANA/ VIDA SANA

- Merced

- Música

- Navidad

- Netflix

- Ofertas

- Ofertas de empleo

- Opinión

- Opinion

- Osuna

- Paradas

- Periodismo de raíces

- Podcast

- Portada

- Procavi

- Pueblos

- Quinario Jesus

- Recetas

- Relatos y Leyendas

- Rocio

- Rocio 2018

- Rutas

- Rutas del León

- Saber con sabor

- San Isidro

- San Sebastian

- Sevilla

- Sin categoría

- Soledad

- Stranger Things

- Sucesos

- Tecnologia

- Toros

- tren

- Turismo

- TV

- Utrera

- Veracruz

- Verano

- Viaje

- Vida natural

- Vida social

- Villancicos

- Vivir Marchena

- Vivir Osuna

- yoga

Agenda Andalucia Andalucía Sefardí Arahal Arte Carmona Carnaval cine Cuaresma cultura Cádiz Ecija el tiempo España Feria Flamenco Fuentes de Andalucía Gastronomía Hermandades Historia Investigación Jesús Nazareno Libros Marchena Morón música Navidad obras Opinión Osuna Paradas patrimonio Policia Local Ponce de León Portada Renfe Salud Semana Santa Sevilla sucesos Tren Turismo Utrera Veracruz viajes

- Cuando el Duque lamentaba que los regidores municipales no procuraban el bien común, sino «el bien particular» de ellos

- Esteban Mira Caballos publica una nueva biografía sobre Cristóbal Colón: “El converso que cambió el mundo”

- Adjudicadas obras de urgencia para consolidar la Puerta de Morón y la Puerta del Tiro

- La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

- Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

LO MAS LEIDO

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoInforme pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

-

Actualidad4 días ago

Actualidad4 días agoLa IV Gran Caracolá será el 30 y 31 de Mayo en la Plaza de San Sebastián

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoLos caminos del Rocío que pasan por Marchena y comarca

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoOpinión: Fernando Alcaide y la deuda pendiente con la cultura

-

Actualidad6 días ago

Actualidad6 días agoDesfile de lujo en la Campiña y el corazón de Sevilla: la Ferrari Cavalcade levanta expectación

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoCampamento Digital llega a Marchena con formación gratuita para jóvenes

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoGaleria: El Rocio también comienza en los caminos de la Campiña sevillana

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoLa Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

-

Actualidad6 días ago

Actualidad6 días agoLa Pastora vuelve a San Juan desde San Isabel este viernes a las 7:30 de la mañana

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoLa Peña Flamenca de Marchena celebra un recital con Antonio Montes y Antonio Gámez

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoOsuna y Marchena caminarán un año más juntas hasta El Rocío

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoEl hilo prohibido: la historia real del contrabando de seda que sacudió Sevilla y provincia