Historia

Cuando Londres era «marrana», hablaba español y comía ·»chorissa»

Published

3 años agoon

SABER CON SABOR/ SABORES CON HISTORIA

“Chorissa es un embutido peculiar de la cocina judía, de sabor delicado y picante” hecho con carne de res ahumada. No solo es excelente frito en rodajas con huevos escalfados o guisado con arroz, sino que imparte un delicioso sabor a guisos, sopas y salsas, y es uno de los recursos más útiles de la cocina judía.” escribe Lady Judith Montefiore en el recetario sefardí más antiguo que se conserva.

Judith se casó en 1812 con el sefardí Moses Haim Montefiore (1784-1885) nacido en Livorno (Italia) de Joseph Elias Montefiore, y Rachel Mocatta de origen portugués. Los Montefiore proceden de Fermoselle (Zamora).

La chouriça portuguesa es una salchicha ahumada de cerdo, sazonada con comino, pimentón, ajo y vino blanco. También hay versiones menos grasas elaborados con carne más magra, incluso una versión denominadas farinheira o alheira (embutidos con pan, ajo, clara de huevo y cilantro)

Judith Montefiore escribió el primer recetario sefardí conocido.

LA CHORISA, EL EMBUTIDO DE LOS SEFARDITAS DE LONDRES

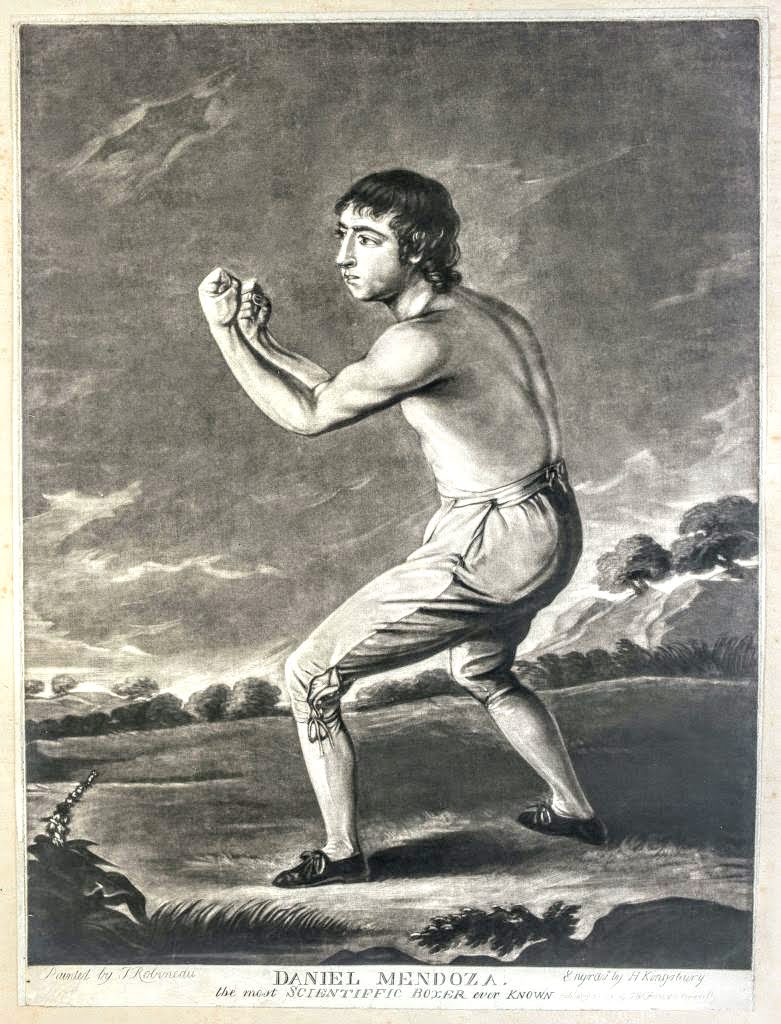

DANIEL MENDOZA, EL CARNICERO SEVILLANO DE LOS JUDÍOS DE LONDRES

Para tener buenos embutidos hace falta un buen carnicero. El matarife de la comunidad de Bevis Marks era el «sevillano» Daniel Mendoza (1764-1836) que con 24 años,, publicó en 1733 uno de los primeros libros de la historia judía de Londres escrito en español ‘Dinim de Sehita y Bedica‘, ‘ Leyes de la matanza e inspección ritual‘ que describe la Shejitá, muerte ritual, y la bedikah reconocimiento de las viceras del animal en busca de alguna tara.

Retrato de Daniel Mendoza conservado en el Museo judío de Londres.

Había heredado el oficio de su abuelo Aarón emigrado de Amsterdam a Londres para ejercer el oficio de matarife ritual judío, lo cual suponía un importante estatus dentro de la comunidad que pasaba de padres a hijos, ya que la matanza ritual o shejitá es indispensable para que los animales por ellos sacrificados fueran considerados verdaderamente kósher o aptos para comer.

Daniel Mendoza nació en el barrio hispano portugues de Aldgate, en cuyas calles se hablaba español y se comía «chorissa», una variante del chorizo español tal y como él mismo cuenta en su autobiografía Memoirs of the Life of Daniel Mendoza’ (1816). Sus bisabuelos David Mendoza y Esther López nacieron en Sevilla y emigraron en Amsterdam. Era un gran boxeador cuyos conocimientos e innovaciones están descritos en su manual ‘ The Art of boxing’ de 1789. Es el padre del boxeo científico. En un momento en que el deporte del boxeo consistía principalmente en golpear con las manos desnudas, Mendoza introdujo el concepto de defensa.

Se convirtió en una figura tan popular en Inglaterra que se escribieron canciones sobre él y su nombre apareció en los guiones de numerosas obras de teatro. Sus apariciones personales llenaban los teatros, los retratos de él y sus peleas eran temas populares para los artistas, y se acuñaron medallas conmemorativas en su honor.

Jarra de cerámica de Staffordshire data de alrededor de 1800 y representa una famosa pelea entre Mendoza y Richard Humphreys en 1788. Museo Judío de Londres. Una de las tiendas especializadas en chorissa en Duke’s Place barrio Aldgate era la de Nefthtali Pass o Paz, cuyo apellido hebreo fue Shalom heredero de una saga carnicera que había comenzado con Elías Paz de León en 1690.

EL LIBRO MAS ANTIGUO DE RECETAS SEFARDITAS

La «chorrisa» aparece documentada en 1846 en ‘The Jewish manual’, obra de Judith Barent Cohen, esposa de sir Moses Montefiore, emparentado con los Mocatta, el libro de cocina judía más antiguo que se conoce, escrito en inglés en Londres con recetas españolas. Con la carne obtenida de la matanza ritual, Mendoza elaboraba la ‘chorissa’ con grasa y magro de vaca, fiambre tradcional sefardí junto con los chouriços o alheiras portugueses.

Sir Moses Montefiore (1784 – 1885) fue el judío inglés más rico y famoso de todos los tiempos. Cuando era joven, su tío Moses Mocatta le aseguró un puesto como uno de los doce corredores de la Bolsa de Londres. Se casó con Judith Cohen, cuñada de Nathan Meyer Rothschild. Eso le aseguró fama y fortuna. Cuando se retiró se dedicó a defender a judíos pobres y oprimidos y fue nombrado caballero por la reina Victoria en 1837. Su devoción por Tierra Santa le hizo mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. En Bevis Marks, fue presidente de su junta de ancianos y en 1835 fue elegido alguacil de Londres.

En ‘The Jewish manual’Judith Cohen describió diez recetas con chorissa, desde sopas, estofados, cocidos, arroz o tortilla con el «más refinado y sabroso de los embutidos, presente en todas las carnicerías hebreas».

RECETAS SEFARDITAS DE LONDRES

Uno de sus descendientes el historiador Sebag Montefiore presentador de documentales de la BBC encontró durante un rodaje en España su origen en la familia conversa de Benavente, (Zamora), Carvajal, emigrados a México con el gobernador del Nuevo Reino de León Luis Carvajal de la Cueva, uno de los pilares de la comunidad sefardita de México. Procesados por la Inquisición uno de sus hijos escapó a Italia y adoptó el apellido Montefiore.

Otros platos sefarditas de Londres del libro de Judith son las «almondegas», el pescado «impanado», el «escobeche», las frituras de Haman el carnero «a l’Hispaniola» o las «bolas dulces, bola d’Amor, bola Hispaniola, de Toledo rellena de huevo hilado, mazapán, limón y agua de azahar.

Marchena-Mocatta, Mendoza, Chaves, Ávila, López Arias, Medina, Sosa, Álvarez, Pacheco, Díaz no es la alineación de un equipo de fútbol sino algunos fundadores (1701). de la sinagoga sefardi de Londres, quienes habían huído de la Península en busca de libertad religiosa y prosperidad en la capital económica del momento, Amsterdam y desde allí convencieron a Cromwell para volver a instalarse en Gran Bretaña.

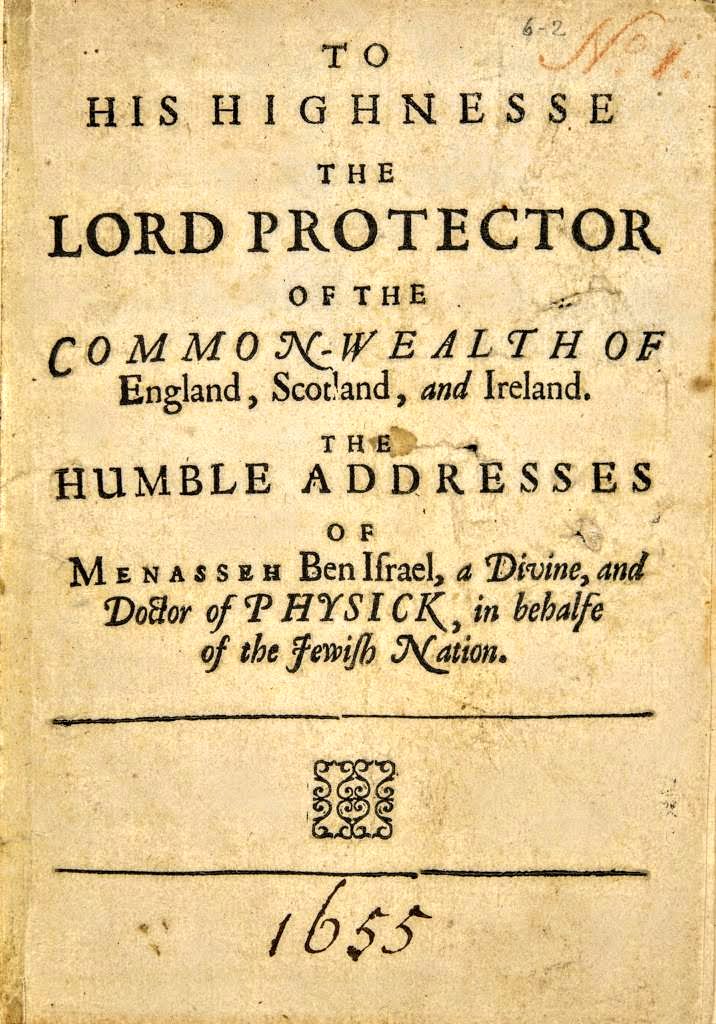

Cuando Oliver Cromwell derrocó en 1642 a la Monarquía católica se negó a readmitir a los judíoas pero cuando las propiedades de los españoles fueron confiscadas en medio de la guerra anglo-española, un comerciante de vinos canario-andaluz Antonio Rodriguez Robles ganó ante la corte de Londres su derecho a establecerse en la ciudad alegando que él no era de nacionalidad española sino judía y así abrió las puertas de Inglaterra para los judios, cerradas desde el siglo XIII.

EL NACIMIENTO DE BEVIS MARKS

Petición de Menahem Ben Israel a Oliver Cromwel Lord Protector sobre la nación judia del Reino Unido.

Manoel Dias Soeiros o Ben Israel nacido en Madeira rabino y dueño de la primera imprenta hebrea de Ámsterdam, y creador de la Gaceta Española de Masterdam consiguió en 1655 permiso de Cromweel para crear un cementerio judío en Londres. Entre los solicitantes estaban también Antonio Rodríguez Robles, Duarte Enríquez Álvarez y Antonio Fernández Carvajal, todos portugueses de Fundão viviendo entre Andalucía y Canarias como muchos otros marranos que se habían establecido en Sevilla y alrededores gracias al Conde Duque de Olivares. En la rama andaluza de este clan estaba la familia de Antonio Rodriguez Arias el último rabino de Sevilla y su hijo Diego que entonces vivían en Marchena al calor de la casa ducal de Arcos.

Manuel Diaz, o Menasseh Ben Israel, retratado a plumilla por Rembrandt.

Fue Carvajal quien inclinó la balanza prestando servicios políticos a Cromwel y llevando a la ciudad 200.000 libras en plata y mercancías desde Andalucia y Canarias. Robles se estableció en Creechurch Lane y su casa fue la primera sinagoga inaugurada en 1657 que luego se trasladó en 1699 a la calle Bevis Marks.

David Nieto se convirtió en el primer rabino, líder o haham de Bevis Marks fundando un orfanato en 1703 y una sociedad para visitar enfermos en 1709. Además de esta hubo otras sinagogas en la ciudad algunas privadas como la de Felipe Salomon.

Menorá expuesta en el Museo Judío de Londre fundado en 1932 por Cecil Roth, Alfred Rubens y Wilfred Samuel incluyendo el archivo de investigación y su programa de aprendizaje del Museo Militar Judío.

Anillo de boda de Joshua y Judith Sarfaty de 1699 casados en Bevis Marks:.

LA SINAGOGA MAS ANTIGUA DE EUROPA

Según David Knyaston los empresarios sefarditas desempeñaron un papel fundamental en la evolución de Londres como centro financiero y comercial mundial. Bevis Marks, es desde entonces símbolo de los sefarditas europeos, levantado muy cerca del poder, junto al Banco de Inglaterra y a la residencia oficial del Alcalde de la ciudad. En ambas instituciones los sefarditas españoles dejaron su huella.

Hoy como hace 320 años, cada septiembre en Bevis Marks, suena el shofar, el cuerno de carnero que marca el inicio de las fiestas mas importantes del año nuevo judío Yom Kippur habiendo esquivado la amenaza que supone la construcción de dos molestos rascacielos cerca, uno paralizado y otro en estudio y afrontando como centro social del barrio tareas de reforma para colocar un nuevo sistema de caledacción. Así podran cumplir mejor su función de organizar ceremonias, bodas, entierros y puestas de largo.

MARCHENA-MOCATTA Y LA EMPRESA QUE MARCA EL PRECIO DEL ORO EN EL MUNDO

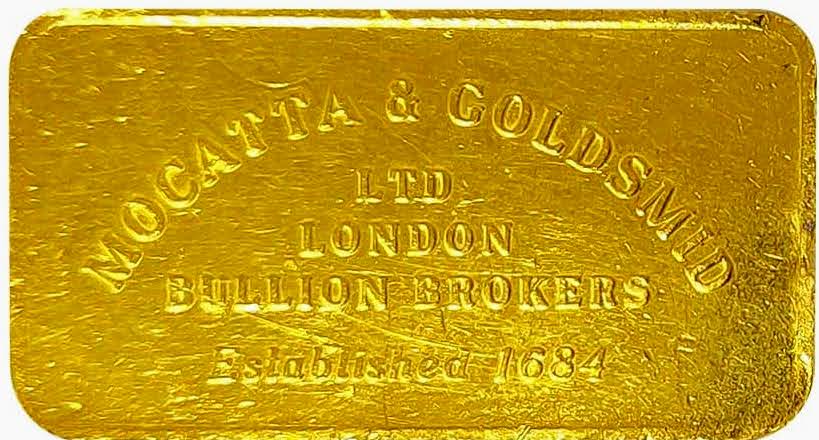

Bevis Marks fue la calle elegida para establecerse en Londres por Moisés Mocatta, nombre judío del español Antonio de Marchena -apellido con origen en Sevilla y alrededores- corredor del Banco de Inglaterra y de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales que llega a la city en 1670 y funda una empresa, -Mocatta- que hoy es la empresa que marca el precio del oro en todo el mundo, como miembro fundador de la LBMA el London Gold Market que con otras cinco empresas controlaba el 60% del oro del mundo que se almancenaba en el Banco de Inglaterra, junto a Bevis Marks.

Entre los fundadores de Bevis Mark muchos accionistas del Banco de Inglaterra, como Salomon de Medina, contratista del ejército del rey Guillermo III, y los comerciantes Isaac y Elias Lindo. Salomón (Antonio) Dormido (1622-1700) fue el primer judío en ser admitido en el banco y en 1690 una novena parte de los propietarios eran judíos. El primer suscriptor del Banco, de origen sefardí, fue Fernando Mendes médico del rey Joao IV de Portugal. Además 25 Judios entre 731 propietarios fueron incluidos en la fundación del Banco de Amsterdam.

Pieza de plata de Samuel Edli. El orfebre de Bevis Marks era Samuel Edli, banquero y mecenas judío que Instaló su taller en 1704 cerca de Goldsmiths’ Hallo barrio de los orfebres e hizo algunas piezas de plata como lámparas de Hanukkah de 1711 o dos remates para la torá el mismo años. Vivia al lado de Bevis Marksy trabajó para Goldsmiths Company y en 1739 fue elegido maestro mayor.

Remates de la Torá del siglo XVIII donada a Bevis Marks por Abraham de Oliveira nacido en Ámsterdam, se mudó a Londres en 1690.

En 1654, un grupo de judíos entre ellos los Marchena navegó desde Amsterdam hacia las Américas y fundó la primera comunidad judía en el Nuevo Mundo que con el tiempo financiarían la campaña de Bolivar, que supuso el final de Espala como potencia mundial.

Amsterdam pasó de colonia española (1555-1714) a capital de la tolerancia religiosa y de la libertad comercial pre capitalista y espejo para Londres y Nueva York (Nueva Amsterdam).

Historia

Zocos, jardines y secretos: los otros amores del Al-Ándalus poético

Published

2 días agoon

7 junio, 2025

Aunque la ley islámica clásica prohíbe la sodomía, en la práctica se estableció cierta «tolerancia coránica» hacia el amor cortés (incluido el amor entre hombres). Visitantes cristianos quedaban sorprendidos por la relativa normalidad del homoerotismo andalusí; en Europa se castigaba con la hoguera, mientras que en Al-Ándalus la homosexualidad era común e incluso “culturalmente prestigiosa”.

Esta visión más abierta puede relacionarse con la herencia culta grecolatina (clasicismo) y con un concepto del amor que incluía «la admiración de la belleza efébica» heredada de la poesía griega. La poesía homoerótica andalusí estableció un tipo de relación literaria similar al descrito en la antigua Grecia, donde el poeta adulto asumía un papel activo frente a un efebo que asumía el pasivo. La ambigüedad gramatical del árabe facilitaba esta característica, ya que términos masculinos en árabe como «gacela» o «luna» se traducían como femeninos en castellano, enmascarando frecuentemente el carácter homoerótico en las traducciones posteriores.

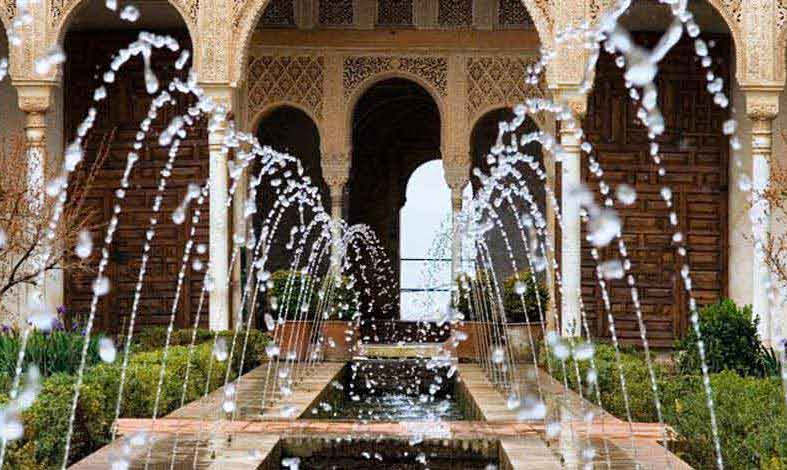

La poesía homoerótica andalusí comenzó a florecer en la primera mitad del siglo IX, durante el reinado de Abderramán II, emir de Córdoba. El desarrollo de esta tradición poética se vio favorecido por el ambiente cosmopolita de las ciudades andalusíes y la influencia de las tradiciones literarias tanto árabes como persas.

El literato andalusí Ibn Saʽīd al-Magribī (m. 685/1286), en su obra al-Mugrib fī ḥulà l-Magrib (I, 177), nos informa de que «En todo al-Andalus no hay lugar tan renombrado por la abundancia de sodomitas (al-quṭamāʼ) como Córdoba y el adarve de Ibn Zaydūn».

«En el adarve de Ibn Zaydūn había un hombre que solía dormir en el zaguán de la casa y dejaba el cerrojo de la puerta entreabierta de forma que cuando entraban los ladrones lo pillaban dos criados y el hombre le gritaba: «¡Maldito! Has osado acceder a mi puerta y la has abierto con la intención de profanar mi intimidad. Ahora no te faltaba más que … , y, por Dios, por Dios, no cejarás hasta hacerlo y culminar en mí esta enormidad». A continuación se tumbaba boca abajo».

Durante el siglo X, en el apogeo del Califato de Córdoba, la ciudad se convirtió en un epicentro cultural y económico en Europa occidental donde esta tradición poética alcanzó su máximo esplendor. La sofisticación de estos autores y la calidad de su producción literaria demuestran que la poesía homoerótica no era un fenómeno marginal, sino una corriente central en la literatura andalusí de la época.

Una metafora muy usada era la del copero o escanciador de vino, combinando magistralmente los géneros báquico (jamriyyat) y homoerótico (mudhakkarat). «¡Cuántas noches me han servido las copas las manos de un corzo que me compromete! Me hacía beber de sus ojos y de su mano Y era embriaguez sobre embriaguez, pasión sobre pasión». El copero simbolizaba tanto el servicio doméstico como el objeto de deseo.

En la poesía andalusí— el copero (sāqī) es el joven bello que sirve el vino en las reuniones literarias (majlis), y despierta deseo y fascinación, un siervo en lo social, en la poesía domina al poeta, que se declara su esclavo por amor.

Gracias a esta estrategia, los poetas podían expresar sentimientos homoeróticos de forma elegante y aceptable, usando el lenguaje de la filosofía y la poesía culta. Así, lo que no podía decirse abiertamente por religión, se decía con belleza y sutileza a través de la literatura.

Sin embargo, no faltaron tensiones religiosas y sociales. Algunas escuelas islámicas más conservadoras protestaron contra estas prácticas, aunque los escritores se basaban en la idea de que “los corazones están en manos de Dios”.

Entre los reyes andalusíes, la homosexualidad con jóvenes era bastante corriente, siendo practicada por figuras prominentes como el abadí Al-Mu’tamid de Sevilla y Yusuf III del reino nazarí de Granada, quienes escribieron poesía homoerótica.

Los propios califas omeyas Abderramán III y Al-Hakan II mantuvieron relaciones homosexuales documentadas, siendo especialmente notable el caso de Al-Hakan II, quien tuvo descendencia por primera vez a los 46 años con una esclava vasca que se travestía al estilo de Bagdad como si fuera un efebo. En la cultura árabe-andalusí, tener jóvenes servidores o favoritos masculinos era una práctica asociada al poder y la refinación, no necesariamente a una orientación sexual exclusiva.

Esta práctica se extendía principalmente entre los hombres de la alta sociedad, concentrándose en los palacios de las élites y en espacios públicos como el puente romano y los alrededores de la mezquita mayor de Córdoba.

El contraste con Occidente se subraya con el martirio de Pelayo de Córdoba (926), que segun los cronistas cristianos murió por rechazar las propposiciones intimas del califa Abderramán III. El rechazo del joven cristiano a las demandas del califa (tanto religiosas como posiblemente sexuales) se convirtió en un símbolo de resistencia cristiana frente al poder musulmán corrupto. La lírica reflejó este ambiente culto donde lo homoerótico se consideraba una forma refinada de amor.

Poetas homoeróticos y obras clave

Ibn Hazm (994–1064) Filósofo y poeta cordobés, autor de Tawq al-Ḥamāma (“El collar de la paloma”), tratado sobre el amor, defendió que el amor entre hombres no está prohibido por la Ley islámica (“No está reprobado por la fe ni vedado en la santa Ley, por cuanto los corazones se hallan en manos de Dios”).

Investigadores modernos señalan que Ibn Hazm conocía bien el tema y probablemente vivió experiencias homoeróticas en su juventud. «El collar de la paloma» es rica en anécdotas sobre atracción homoerótica, pero Ibn Hazm como jurista mantenía que la homosexualidad no debía equipararse a la fornicación, diferenciándose de otros juristas malikíes de su época. Esto muestra una actitud más matizada hacia el tema.

Ibn Quzmān (c.1080–1160), poeta jiennense del género zéjel (música popular). Era alto, rubio de ojos azules y llevó una vida bohemia irreverente. Sus zéjeles, en árabe romanceado, mezclan el elogio de muchachas con versos explícitos sobre bellezas masculinas. Un fragmento famoso (versión de F. Corriente) dice: “Tengo un amado alto, blanco, rubio. ¿Has visto de noche la luna? Pues él brilla más… tapó mi boca, calló mi lengua, hizo de lima a mis sospechas.”. Ibn Quzmān fue comparado con el poeta iraquí Abū Nuwās por su liberalismo homoerótico.

Ibn Saʿīd al-Maghribī (1213–1286) antólogo granadino de origen judío en sus “Banderas de los campeones”, una colección de poesía andalusí incluyó numerosas piezas homoeróticas de otros poetas. En sus versos personales alaba la belleza de los efebos con imágenes sensuales.

“¡Oh tú, en cuyas mejillas el pelo ha escrito dos líneas que, destruyendo tu belleza, despiertan el anhelo! No supe que tu mirada era un sable, hasta verte lucir los tahalíes del cabello.

Al-Muʿtamid ibn ʿAbbād (1040–1095) ultimo rey de Sevilla (Taifa abbadí) y gran mecenas y poeta escribió coplas de amor refinado y las crónicas señalan que mantenía harenes masculinos y dedicó versos a su esposa Al-Rumaikiyya, y recuerda que también gustaba de jóvenes esclavos cristianos, tema que aparece implícito en sus poemas de juventud. La poesía de su Dīwān comparte el mismo contexto cultural homoerótico de la época.

Repercusiones culturales, sociales y religiosas

Culturalmente, el género ayudó a preservar y difundir ideales clásicos de amor, puesto que a través de versos explícitos se mantenían vigentes tradiciones literarias helenísticas y orientales. Por otro lado, generó recelo entre sectores conservadores: las narrativas oficiales solían insistir en la moral islámica.

En el ámbito religioso, el fenómeno creó fricciones: la preferencia por esclavos cristianos como amantes alimentó la animadversión de los reinos vecinos. El caso más famoso fue el de Pelayo de Córdoba, joven santificado que fue martirizado por rechazar las propuestas del califa Abderramán III. Este suceso es ejemplo de la tensión entre las prácticas reales de la corte cordobesa y la ortodoxia cristiana externa.

Antologías y estudios modernos

En la era contemporánea existen traducciones y ediciones críticas en español de obras clave: por ejemplo, Emilio García Gómez editó El collar de la paloma de Ibn Hazm (1967) y El libro de las banderas de los campeones de Ibn Saʿīd (1978). Manuel F. Reina incluye poemas homoeróticos en su Antología de la poesía andalusí (2007) y en manuales de literatura hispanoárabe se comentan estos textos.

El historiador Louis Crompton dedicó capítulos al “amor masculino” en la España islámica, señalando la prolífica calidad de la poesía homoerótica andalusí. Investigadores hispanos recientes han analizado casos puntuales: por ejemplo, Miguel Ángel Lucena (2021) examinó la casuística homoerótica en antologías medievales.

Actualidad

Cuando el Duque lamentaba que los regidores municipales no procuraban el bien común, sino «el bien particular» de ellos

Published

6 días agoon

3 junio, 2025

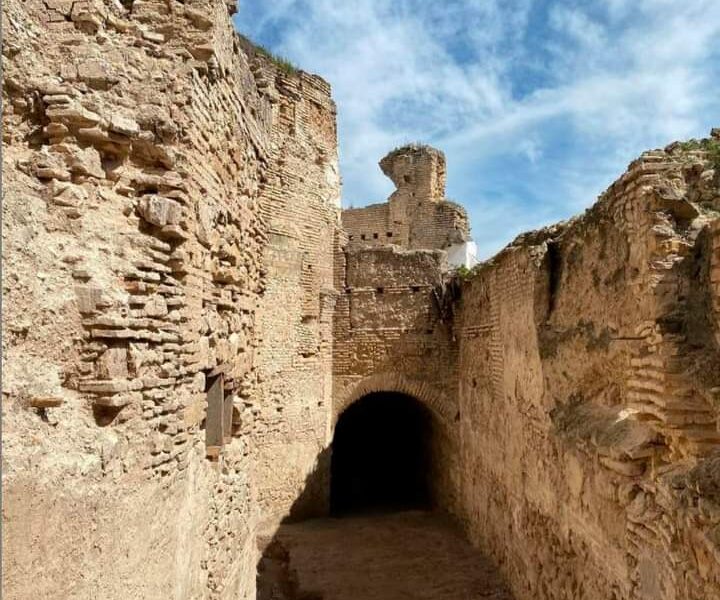

¿Quién gobierna realmente tu ciudad?. Esta pregunta, tan actual, resonaba ya en las calles de Marchena hace casi 500 años. Las Ordenanzas de 1528 son una ventana fascinante a un pasado donde el poder local era mucho más que una cuestión administrativa: era el escenario de luchas, privilegios y corrupción que, sorprendentemente, nos resultan familiares hoy.

El propio Duque de Arcos se quejaba de la corrupción del Ayuntamiento de Marchena y se proponía acabar con este mal a través de unas normas u ordenanzas municipales de obligado cumplimiento. En un documento del veintiocho de abril de 1528 Rodrigo Ponce de León, Señor de Marchena, dice que «esta villa de Marchena no está tan bien gobernada como conviene. Y es razón lo que es mucha parte haber en el Cabildo y Ayuntamiento de ella tantos oficiales de regidores disimulados y jurados que demás de no conformarse en procurar el bien y pro común del pueblo, como juraron, solamente tienen intención a querer el bien particular suyo y eximirse de los pechos y servicios que a mí son obligados».

Decreta el Duque que la mayor parte de los oficios y cargos del Ayuntamiento para evitar la corrupción se extingan y no fueran hereditarios. Pero todavía en 1531 y ya muerto el Duque autor de la norma, como ésta orden no se cumplía, el Conde de Ureña y futuro duque de Osuna Pedro Girón, como tutor del segundo Duque de Arcos, Luis Cristóbal Ponce de León, entonces aun menor de edad, ordenaba al Cabildo de Marchena que se cumpliera lo que estaba escrito en este aspecto en la ordenanzas municipal de 1528.

Un Ayuntamiento de élite, no del pueblo

Desde mediados del siglo XIII, el Cabildo municipal de Marchena era el órgano de gobierno y administración de la villa. Pero, para el siglo XVI, el Ayuntamiento distaba mucho de ser una asamblea abierta: se había convertido en un club exclusivo de la élite feudal y económica. Los oficios municipales se compraban y vendían, y el sistema favorecía a quienes ya ostentaban poder y riqueza, generando beneficios económicos y sociales para unos pocos.

Corrupción y nepotismo: la norma, no la excepción

El servicio a la comunidad, aunque a veces altruista, estaba ligado a prácticas fraudulentas y corruptas. Los cargos se multiplicaban para colocar a familiares y amigos, asegurando fidelidades y beneficios. Era un secreto a voces: tanto los que sufrían como los que se beneficiaban del sistema sabían que el gobierno municipal era, por definición, corrupto y oligárquico.

Las ordenanzas: un intento de frenar los abusos

Las ordenanzas de la villa de Marchena redactadas entre 1528 y promulgadas en 1530 bajo iniciativa del I Duque de Arcos Rodrigo Ponce de la casa de Villagarcia (Badajoz), nieto del Marques de Cádiz. Un texto aprobado en el edificio del Cabildo municipal o Antiguo Ayuntamiento que estaba ya entonces en la Plaza Nueva, (Plaza Ducal), para diferenciarla de la Plaza Vieja que era la Plaza de la Fuente o del Padre Alvarado.

La Plaza Ducal o Plaza Nueva esta conectada con San Andrés por la calle Nueva, llamada Carrera de los caballos, una calle abierta a finales del siglo XV para dar salida de los caballos desde la Plaza Ducal dado que no existía otra calle con suficiente anchura como para permitir el trasiego de caballos y carruajes.

Las Ordenanzas de 1528 surgieron precisamente para combatir estos vicios. Prohibían la entrada con armas al Cabildo, exigían guardar el secreto de las sesiones, y condenaban favoritismos, fraudes fiscales, abuso de poder y malversación de fondos públicos. Los jurados debían defender los intereses de los vecinos frente a las arbitrariedades de los poderosos y fiscalizar las cuentas municipales cada año.

La lucha por el control: duques, concejales y pueblo

El poder real estaba en manos de los grandes propietarios y ganaderos, que controlaban el Ayuntamiento y el mercado local. Los duques de Arcos, auténticos señores de Marchena, desconfiaban de la oligarquía urbana y mantenían férreo control sobre el Cabildo: los acuerdos no podían tomarse ni revocarse sin su consentimiento, y los concejales recibían regalos por su asistencia a las sesiones.

¿Y el pueblo?

La mayoría de la población, campesinos y braceros, quedaba al margen de las decisiones. Sin una clase media instruida, los jurados rara vez defendían los intereses populares y solían alinearse con los oficiales mayores. La fiscalización y la justicia social eran más ideales que realidades.

No todos los oficiales municipales eran de naturaleza corrupta pero el sistema de gobierno se prestaba a los vicios tan humanos y tan antiguos como los que señalaban el profesor Manuel González Jiménez en su obra «Corrupciones municipales en Castilla a finales de la edad media».

Así fue la «guerra del vino» en la campiña sevillana entre el clero y poder civil

En Marchena desde la muerte de Rodrigo Ponce de León en 1492, Marqués de Cádiz los duques y sus tutores condenaban la práctica ilegal que suponía de de finales del siglo XV la cpmpraventa de oficios que se traducía en la multiplicación del número de oficiales con derecho a voto y cobro en el Ayuntamiento. Regidores, jurados y Alcaldes que cobraban sueldos sin disiimular su intención de colocar a parientes amigos en puestos del gobierno local a cambio de fidelidades y beneficios económicos.

¿Qué ha cambiado?

Hoy, aunque la democracia y la transparencia han avanzado, la sombra de la corrupción y el control de las élites sobre las instituciones sigue siendo un tema de debate. Las luchas por el poder, el clientelismo y la desconfianza hacia los gobernantes no son exclusivas del pasado. Las Ordenanzas de Marchena nos recuerdan que la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas siguen siendo imprescindibles para evitar que la historia se repita.“El gobierno municipal era cada vez más oligárquico y aristocrático, en poder de propietarios y herederos locales y foráneos, cuyos oficios se compraban y vendían y era, por definición, corrupto. Eso lo sabían prácticamente todos en la época, tanto los que lo sufrían como los que se beneficiaban del mismo poder.” expresa el historiadorr Manuel García Fernández en el libro sobre las ordenanzas municipales ed Marchena de 1528. ¿Te suena de algo?.

Por esto se dice que el pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla.

Cuando el pueblo de Marchena se rebeló contra el Alcalde por los altos impuestos y la corrupción

MUCHOS OTROS CASOS DOCUMENTADOS DE CORRUPCIÓN EN MARCHENA

Marchena registró varios casos de corrupción municipal entre los siglos XIX y XX. En 1815, el cabildo saliente fue multado por un desalojo ilegal. En 1827, don Miguel de Góngora estuvo implicado en ventas forzadas de bienes. En 1830 y 1831 hubo conflictos por el control fiscal y fusilamientos relacionados con abusos municipales. En 1878, un motín popular denunció el caciquismo, corrupción fiscal y manipulación electoral.

No fue hasta 1878, cuando un motín popular estalló en la villa como reacción al caciquismo imperante y la corrupción generalizada. Este sistema de poder local, caracterizado por el control de la vida política y social por parte de unas pocas familias influyentes, generó un clima de descontento entre la población. El motín de 1878 es un ejemplo de cómo la ciudadanía expresó su rechazo a estas prácticas, marcando un hito en la lucha por una gestión municipal más justa y transparente.

El Motín de Marchena de 1878 contra la corrupción y el caciquismo

Para profundizar en este tema, se recomienda consultar el documento «Marchena en tiempos del caciquismo. El motín de 1878», disponible en la Biblioteca Pública.

La Plaza Ducal de Marchena se construyó en el siglo XVI como parte del conjunto palaciego y urbanístico promovido por la Casa de los Duques de Arcos. En cuanto al Ayuntamiento, aunque no se indica la fecha exacta de su instalación en la plaza, se sabe que su presencia en la Plaza Ducal está relacionada con la consolidación del poder civil en el entorno señorial creado por los duques durante ese siglo.

Actualidad

El hilo prohibido: la historia real del contrabando de seda que sacudió Sevilla y provincia

Published

1 semana agoon

30 mayo, 2025

A principios del siglo XVI, Sevilla se consolidaba como el epicentro del comercio internacional en la península ibérica, especialmente tras la creación de la Casa de Contratación en 1503, que centralizaba el comercio con las Indias . En este contexto de auge mercantil, la seda se convirtió en uno de los productos más codiciados y regulados.

En 1500, los Reyes Católicos promulgaron una pragmática que prohibía la importación de seda calabresa, con el objetivo de proteger la producción local. Sin embargo, esta medida fue desafiada por comerciantes que buscaban maximizar sus beneficios. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pedro Ferrer, un mercader catalán acusado en 1514 de introducir ilegalmente seda calabresa en Sevilla, disfrazándola como seda de Mesina para eludir la prohibición.

Los judeo conversos se convirtieron en arrendadores de la renta de la seda —un sistema por el cual la Corona cedía temporalmente la recaudación de impuestos a particulares a cambio de un pago fijo—. Entre ellos destacaron figuras como Francisco de Santangel, Luis de Alcalá o Andrés de Xátiva, que actuaban como hombres de confianza de la monarquía, al gestionar grandes sumas y asegurar ingresos constantes.

Utilizaban redes de parentesco y colaboración con otros conversos —incluso perseguidos por la Inquisición— para organizar la recogida, tasación, transporte y exportación de la seda granadina hacia los grandes centros comerciales como Sevilla, Castilla y el norte de Europa.

Aunque protegidos inicialmente por la Corona, los conversos se enfrentaron a ataques tanto de mercaderes cristianos viejos como de funcionarios locales, que los veían como intrusos

A partir de 1570, con el endurecimiento de las políticas contra los moriscos y la creciente presión fiscal, el control converso sobre la seda disminuye. La recentralización del control por parte de la Corona y los conflictos religiosos los desplazaron de posiciones de privilegio.

SEVILLA

A lo largo de los siglos XV–XVIII Sevilla mantuvo su tradición sedera hasta que factores como la expulsión de moriscos y la aparición de nuevos géneros (algodón) redujeron la actividad en el XIX. Además, como gran puerto mercante (Casa de Contratación), Sevilla canalizó el comercio de sedas: recibía sedas orientales (ej. seda china de las Indias) y exportaba tejidos españoles a América y Europa.

Las alcaicerías eran mercados especializados en productos de lujo, como la seda. En Sevilla, la alcaicería de Santa María, situada en torno a la actual calle Hernando Colón, incluía calles como la de los Traperos, Lenceros, Tundidores y la de la Seda.

Sevilla actuó como un centro clave en la red de exportación de seda granadina, actuando como punto de distribución hacia otras partes de Europa. Los judeoconversos que administraban la renta de la seda granadina.

El gremio de la seda en Sevilla tenía su propia hermandad, la de San Onofre, con sede en un hospital ubicado en la actual calle Santa Ana y, posteriormente, en la plaza de San Lorenzo. Esta hermandad gestionaba asuntos relacionados con la producción y comercio de la seda, y su existencia refleja la organización y relevancia del gremio sedero en la ciudad.

ECIJA

Hasta mediados del siglo XVIII, Ecija contaba con aproximadamente 450 telares de seda en funcionamiento, donde se fabricaban tafetanes, rasos, terciopelos y otros tejidos finos. Los textiles ecijanos eran de tal calidad que competían con los sevillanos: el gremio local señalaba que los precios de Écija eran más bajos debido a su amplia variedad de génerosacademia.edu. A la par, el cultivo de la morera era habitual en la comarca de Écija,

El gremio de la seda de Ecija era una réplica a escala local del poderoso gremio sedero granadino (el «Colegio del Arte Mayor de la Seda»), pero con autonomía propia. Su importancia fue tal que el historiador Antonio Valiente Romero le dedicó su tesis doctoral y numerosos estudios, donde demuestra que Écija llegó a producir miles de kilos de seda en pelo y tejidos cada año, muchos de los cuales se vendían en Sevilla o se enviaban a América.

LA SEDA EN MARCHENA

En el siglo XVI, Marchena participó activamente en la producción de seda, una actividad económica significativa en la región. Según las ordenanzas municipales de 1528, firmadas por Diego Núñez de Prado, se documenta la cría de gusanos de seda y la producción de lino en la localidad.

Un caso destacado es el pleito iniciado en 1731 por el Cabildo de la Catedral de Sevilla contra el Concejo Municipal de Marchena, en el que se reclamaba el cobro del diezmo sobre la producción de seda, cerdos y bellotas. El Concejo argumentó que, según la costumbre, nunca se había pagado dicho diezmo. La sentencia, fechada el 10 de mayo de 1587, fue favorable al Ayuntamiento de Marchena. Durante el proceso, un testigo del Arzobispado declaró haber visto pagar el diezmo de la seda a unas moriscas que la criaban en Marchena, lo que indica la participación de esta comunidad en la sericultura local.

La producción de seda en Marchena estaba vinculada a la presencia de moreras, árboles esenciales para alimentar a los gusanos de seda. La calle del Moral, que conectaba la Plaza Arriba con la finca del parque antes de la construcción del convento de Capuchinos a principios del siglo XVI, es un testimonio toponímico de esta actividad .

La Crianza del gusano de seda (sericultura) en hojas de morera, era especialmente numeroso en huertos de las Alpujarras y Vega de Granada.

Los judíos conversos tuvieron un papel clave como intermediarios en el comercio ilegal de seda calabresa. El documento señala que muchos de los implicados en la red de distribución eran mercaderes conversos que, a pesar de estar bautizados, seguían marginados social y económicamente, y por ello desarrollaron estrategias de supervivencia en el comercio, como redes clientelares o prácticas ilegales como el contrabando. Estos conversos eran hábiles financieros y comerciantes, y encontraron en la introducción encubierta de seda calabresa una fuente importante de ingresos .

La pragmática real de 1500 prohibía específicamente la seda procedente de Calabria, no toda la seda extranjera. Esta seda era considerada de baja calidad y perjudicial para la producción local, especialmente para el gremio sedero de Granada, que desde la reconquista había quedado bajo control cristiano. La seda calabresa entraba en competencia directa con las sedas producidas en los reinos de Castilla, y su bajo precio desestabilizaba el mercado.

El gremio de tejedores y el origen de la Hermandad de la Veracruz

Calabria, en el Reino de Nápoles, estaba bajo control de la Corona de Aragón y tenía una producción abundante y barata de seda. Los comerciantes catalanes y genoveses introducían esta seda, haciéndola pasar como si procediera de Mesina o Sicilia, que sí estaba autorizada. La motivación era clara: mayor margen de beneficio, ya que podían vender en Sevilla una seda de menor coste como si fuera un producto legal y de mejor calidad .

El proceso judicial contra Ferrer reveló una compleja red de complicidades que incluía a mercaderes valencianos, genoveses y conversos, quienes aprovechaban las rutas comerciales entre Sicilia, Cádiz y Sevilla para introducir la seda prohibida. El Cabildo de Sevilla, preocupado por la competencia desleal y la evasión fiscal, respondió con firmeza, contando con el apoyo de figuras como Rodrigo Tous de Monsalve, caballero veinticuatro del Cabildo, y Pedro de Bazán, III vizconde de Palacios de Valduerna, quien actuó como corregidor en el juicio.

Las moriscas trabajaban la seda en la Marchena del siglo XVI

La seda fue introducida en al-Ándalus probablemente en el siglo VIII o IX, durante el emirato y califato de Córdoba, a través de contactos con Bizancio y Persia, donde ya existía una tradición sedera milenaria. Córdoba, Granada y Almería fueron los primeros centros productores. Sin embargo, fue en el Reino Nazarí de Granada donde la seda alcanzó su mayor esplendor en los siglos XIII al XV.

Fuentes complementarias recomendadas:

Fuentes complementarias recomendadas:

-

Antonio Valiente Romero: «El caso Ferrer…» en Tiempos Modernos (2021).

-

Bernard Vincent: El río morisco. Granada y los moriscos después de 1570.

-

R. Irwin: The Arab Contribution to Silk Production in Medieval Spain.

-

E. Ashtor: Levant Trade in the Later Middle Ages.

Historia

Los Borbones y la pérdida de poder económico de la Iglesia

Published

3 semanas agoon

22 mayo, 2025

La llegada de la dinastía Borbón a principios del siglo XVIII marcó un giro importante en las relaciones entre la Iglesia, la nobleza y el Estado en España. Los nuevos monarcas borbónicos, influenciados por el absolutismo francés y las ideas ilustradas, buscaron reforzar la autoridad real sobre los asuntos eclesiásticos y económicos. En la práctica, esto se tradujo en leyes y decretos que recortaron privilegios tradicionales de la Iglesia y limitaron su poder financiero. Ya desde el reinado de Felipe V (1700–1746) se comenzó a obligar al clero a someterse a la jurisdicción civil.

Las actividades económicas del clero también fueron objeto de restricciones. En el ámbito local, los Borbones endurecieron la aplicación de los estancos y rentas, sin exceptuar a conventos o párrocos. En palabras de un cronista, “desde 1700 con la llegada de los Borbones… las leyes se volvieron más restrictivas para la Iglesia, que comenzó a perder privilegios.

Así, curas como el de Paradas que antes podían comerciar vino para fondos parroquiales vieron cómo incurrían en ilícito si no respetaban los monopolios oficiales. Los ejemplos de 1717 y 1736 en Marchena/Paradas confirman esa pérdida paulatina de inmunidad económica eclesiástica: lo que en siglos previos quizás se hubiera tolerado como “pequeño tráfico” del clero, bajo los Borbones terminó en procesos penales.

Otra medida drástica fue la expulsión de los Jesuitas en 1767. Carlos III suprimió la influyente orden en todos sus dominios acusándola de desobediencia y de instigar revueltas (como el motín de Esquilache). Más allá de las razones políticas, la expulsión implicó la incautación masiva de colegios, haciendas y bienes jesuíticos –muchos de ellos productivos– en beneficio de la Hacienda Real.

En Andalucía, esto abarcó viñedos, olivares, cortijos y bodegas que los Jesuitas administraban (recordemos la gran viña de Marchena que quedó bajo control de la Corona tras 1767). La salida de los regulares y la venta de sus bienes significó un golpe al poder económico de la Iglesia y, a la vez, alivió a competidores civiles que veían en esas órdenes religiosos a unos rivales en los mercados locales.

Ya a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, las guerras y las revoluciones aceleraron los cambios. Durante la invasión napoleónica (1808–1814), las tropas francesas saquearon por igual las reservas del Estado, de la nobleza y del clero: en Marchena, por ejemplo, fueron vaciados el Pósito público (silos municipales de grano), la Cilla de la iglesia (granero de diezmos) y las “paneras” ducales.

Esta destrucción del patrimonio alimentario agravó el hambre y sembró resentimiento contra todos los antiguos poderes. En medio de ese caos, las Cortes de Cádiz (1812), primer parlamento liberal español, decretaron la abolición de los señoríos jurisdiccionales y sentaron bases para secularizar bienes eclesiásticos.

Aunque la restauración absolutista de Fernando VII revirtió temporalmente algunas medidas, el impulso liberal resurgió con fuerza. Entre 1835 y 1837, durante la regencia de Mendizábal e Isabel II, se consolidó definitivamente la Revolución Liberal que desmanteló el antiguo poder económico de la Iglesia.

En pocos años se: abolieron los diezmos y exacciones fiscales eclesiásticas, se expropiaron y subastaron propiedades rústicas y urbanas del clero (la Desamortización de Mendizábal en 1836 y de Madoz en 1855 terminaron de liquidar la mayor parte de los latifundios de la Iglesia), y se suprimieron conventos y órdenes religiosas contemplativas.

Al promediar el siglo XIX la Iglesia española había dejado de ser la principal terrateniente y recaudadora en el agro: pasó a depender de un presupuesto estatal (Concordato de 1851) para sostenimiento del culto y clero, renunciando a la mayoría de sus rentas autónomas.

Este cambio legislativo tuvo fuertes efectos sociales y culturales. Por un lado, liberó enormes extensiones de tierras antes amortizadas, permitiendo la expansión de una burguesía agraria (aunque en la práctica muchas fincas desamortizadas pasaron a latifundistas, no a pequeños campesinos).

Estas transformaciones alimentaron también conflictos ideológicos: el anticlericalismo ganó adeptos entre sectores populares que percibían a la Iglesia como aliada del antiguo orden feudal, mientras los católicos tradicionalistas resentían la pérdida de influencia social de la institución eclesial.

Actualidad

Cuando los judeoconversos controlaban el tráfico de esclavos en Sevilla y provincia

Published

3 semanas agoon

19 mayo, 2025

La esclavitud constituyó un fenómeno social y económico de gran importancia en Andalucía durante los siglos XV al XVII, con el Reino de Sevilla como uno de los principales centros de este comercio humano en la Europa meridional. Aunque las investigaciones sobre la esclavitud en grandes núcleos urbanos como Sevilla o Cádiz están bien desarrolladas, los estudios sobre ciudades medias como Carmona, Écija, Marchena y Osuna son más limitados. También se han documentado mercados de esclavos en localidades como Jerez de la Frontera y Utrera,

Los trabajos que desempeñaban eran variados: servidumbre doméstica, trabajo agrícola, oficios artesanales, cocina, crianza de niños e incluso labores portuarias o servicios sexuales.

La sociedad justificaba este comercio mediante argumentos religiosos y civilizadores. Se aceptaba que la esclavitud era «una pena justa por pecados, herejías o guerras», y que los esclavos debían ser «evangelizados y redimidos mediante el servicio». Esta paradoja moral permitió a una sociedad profundamente católica sostener un sistema de esclavitud sin sentir contradicción aparente.

Los esclavos eran vendidos y comprados mediante contratos notariales, en plazas, ferias o en los propios domicilios.

Luis de Peraza describía así la Sevilla de 1535: «Hay moros esclavos de todas las partes de África, cristianos e infieles. Hay infinita multitud de negros y negras de todas las partes de Etiopía y Guinea, de los quales nos servimos en Sevilla y son traídos por la vía de Portugal«5.

Como señala el estudio sobre Jerez y Utrera, existía una «élite mercantil judeoconversa andaluza [que] había penetrado en la trata negrera y establecidos mecanismos de conexión con el sistema esclavista portugués»2

Los pueblos sevillanos funcionando como mercados secundarios que se abastecían principalmente de tres grupos: esclavos negros procedentes del África subsahariana, moriscos esclavizados tras las rebeliones del siglo XVI, y canarios cautivos tras la conquista del archipiélago. Como señala Alfonso Franco Silva en su obra sobre esclavitud, Sevilla era punto de conexión entre las rutas atlánticas y mediterráneas africanas y europeas.

El mercado de esclavos en Sevilla y Marchena, fuente de riqueza para élites y banqueros

Los esclavos subsaharianos procedentes principalmente de las regiones de Guinea, Congo y Angola, llegaban a través del sistema comercial portugués. Estos «esclavos guineos» o «de nación guineo» aparece documentada en Utrera, donde se registra la venta de personas como «Pedro, de nación guineo de mar Congo» y «María, de las del Congio»2.

En Jerez de la Frontera y Utrera, por ejemplo, se han documentado «433 compraventas en las que se mercadea con un total de 472 personas esclavizadas» entre 1567 y 1590 aproximadamente.

A partir de la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), los moriscos del Reino de Granada que participaron en la sublevación fueron esclavizados y distribuidos por toda Andalucía. Según documenta Elena Lobo, «el grupo más numeroso» de esclavos andaluces»2. Tras la conquista de las Islas Canarias a finales del siglo XV, muchos nativos, especialmente gomeros, fueron esclavizados y trasladados a la Península. El mercado sevillano recibió un «contingente numeroso de prisioneros y de gomeros rebeldes»3.

Los esclavos berberiscos y turcos del norte de África y del Imperio Otomano, erran capturados en acciones navales. Antonio Domínguez Ortiz señala que su número disminuyó significativamente a partir del siglo XVII debido al «descenso de la actividad naval de España en el Mediterráneo»4.

La Esclavitud en Marchena: Un Caso Documentado

Según la documentación disponible, Marchena participó activamente en el comercio de esclavos desde finales del siglo XV, con especial énfasis en esclavos canarios.

Esclavos, conversos, piratas y corsarios en la Andalucía de Rodrigo Ponce de León

Tras la conquista de las Islas Canarias, los monarcas castellanos cedieron en 1480 sus derechos sobre la trata de esclavos canarios a Alonso de Quintanilla y Pedro Fernández Cabrón. Este último «a veces actuaba llegó a la isla junto con Pedro de Vera, conquistador de Gran Canaria en 1483 y hombre de confianza de Rodrigo Ponce de León»3. Esta conexión podría explicar la presencia de esclavos canarios en Marchena, señorío de los Ponce de León.

Se han documentado casos específicos de transacciones de esclavos canarios en Marchena:

-

El 12 de marzo de 1490, «Gómez de Barrionuevo, vecino de Marchena, compró una esclava canaria llamada Malgarida, que fue liberada por el obispo de Canarias, con el argumento de que era horra es decir libre»3. Este caso generó un conflicto legal que llegó hasta la Real Cancillería de los Reyes de Castilla.

-

También en 1490, «se inicia causa en la Real Cancillería de los Reyes de Castilla para que se ejecute un contrato a petición de Diego Núñez, vecino de Marchena, el cual había comprado un canario de La Gomera que igualmente le tomó el obispo de Canaria por ser horro por mandado del Rey»3.

Marchena, la esclavitud al servicio de los Ponce de León

«Marchena tuvo un mercado esclavo permanente desde el siglo XV», afirma Mira Caballos. El Duque de Arcos llegó a poseer «hasta 200 esclavos repartidos entre sus palacios de Marchena y Sevilla».

Rodrigo Ponce de León (1443-1492), X señor de Marchena y III conde de Arcos, emergió como una figura clave en la configuración política y económica del Reino de Sevilla durante el periodo de transición entre los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos.

Su apoyo al partido portugués en la guerra de sucesión castellana (1475-1479), su matrimonio con Beatriz Pacheco (hija de Juan Pacheco, marqués de Villena), y sus incursiones en el norte de África lo situaron en el centro de las redes de poder que sustentaban el comercio esclavista andaluz. Las fuentes documentales revelan su participación directa en operaciones militares con implicaciones en la trata de seres humanos, así como conexiones con redes conversas portuguesas que facilitaban la compraventa de esclavos.

Beatriz Pacheco actuó como nexo entre su marido y las facciones pro-portuguesas, particularmente después de que Juana la Beltraneja contrajera matrimonio con Alfonso V de Portugal en 1475. La documentación del Archivo General de Simancas (AGS, Sec. Nobleza, Leg. 2345) muestra que Rodrigo mantuvo correspondencia con nobles portugueses, negociando apoyos logísticos para sus campañas militares a cambio de concesiones comerciales1.

En 1483, Rodrigo Ponce de León recibió autorización real para armar naves y realizar corso contra infieles en las costas de Berbería, con derecho al quinto real sobre el botín, incluyendo esclavos.

Así es la ruta de los esclavos por el barrio de San Juan de Marchena

Existen documentos en el Archivo General de Simancas (AGS), Registro General del Sello, que confirman la concesión de privilegios a Rodrigo Ponce de León para realizar actividades de corso contra enemigos de la fe en las costas africanas. Estas autorizaciones incluían el derecho al quinto real sobre el botín obtenido. Además, registros notariales de Sevilla documentan la llegada y venta de esclavos traídos por el marqués de Cádiz durante la década de 1480.Ayuntamiento de Puerto Real

También se ha documentado la presencia de esclavos moriscos en Marchena. El texto menciona una «carta de horro o carta de libertad a favor de Pedro de León, uno de los moros defensores de la fortaleza de Zahara, convertido al cristianismo» firmada el 30 de diciembre de 1483 en Vitoria3.

Esta alianza se materializó en el apoyo naval portugués a las operaciones de Rodrigo en el estrecho de Gibraltar. Como señala el cronista Hernando del Pulgar, «el marqués de Cádiz recibió naves portuguesas en su puerto de Sanlúcar, las cuales traían pertrechos y hombres para la guerra contra los moros»6. A cambio, Rodrigo facilitó el acceso de mercaderes lusos a los mercados esclavistas de Marchena y Sevilla, donde operaban redes comerciales gestionadas por conversos 4.

La posesión de esclavos funcionaba en parte como un elemento de distinción social, pues como indica el estudio sobre Cádiz, había «descenso de la demanda (limitada a la adquisición de esclavos como artículo suntuario)«4. Esta función suntuaria probablemente era aún más marcada en las ciudades medias, donde la posesión de esclavos reforzaría el estatus de las élites locales.

Esclavos en Carmona

Carmona constituye uno de los casos mejor documentados. Según Esteban Mira Caballos, que ha estudiado 384 cartas notariales de compraventa de esclavos, «Carmona funcionó como un mercado esclavista secundario muy ligado al de Sevilla» (Archivo Hispalense, n.ºs 315-317, 2021). La mayor parte de los compradores eran miembros del estamento privilegiado, aunque también participaban labradores acomodados y mujeres.

Uno de los episodios más llamativos fue la venta masiva de 63 esclavos berberiscos capturados en una expedición del norte de África en 1617. De ellos, 48 presentaban «hierros o marcas a fuego», en su mayoría adultos, mientras que los niños menores de 10 años no fueron marcados (Archivo Hispalense, n.ºs 300-302, 2016).

La historiadora Nancy E. van Deusen aporta una dimensión transatlántica al centrarse en los esclavos indígenas americanos en Carmona. En «Global Indios» (Duke University Press, 2015), documenta cómo algunos esclavos originarios de América interpusieron pleitos judiciales para reclamar su libertad, lo que convierte a Carmona en un microcosmos de las tensiones coloniales del siglo XVI.

Écija, esclavos en las casas de los conversos

En Écija, la presencia de esclavos estuvo vinculada a las redes familiares y económicas de mercaderes conversos portugueses. Según Marcos R. Cañas Pelayo, «la inclusión de esclavos en las dotes matrimoniales de estas familias era habitual y un símbolo de estatus» (Historia. Instituciones. Documentos, n.º 43, 2016). La Inquisición también tuvo en su punto de mira a esta población esclavizada, como demuestra el caso de Diego de la Fuente, esclavo acusado de blasfemia por otros sirvientes en el siglo XVI (Studia Historica, Univ. Salamanca, 1999).

Osuna, esclavitud en el ámbito ducal

En Osuna, la documentación dispersa permite reconstruir algunos casos concretos. En 1574, el Marqués de Peñafiel intercedió ante el Duque de Arcos por la libertad de un esclavo moro, «el único sustento de su madre» en Osuna, según reza la carta conservada. Las posesiones esclavistas de los Duques de Osuna se hallan en el Archivo Histórico Nacional, sección Osuna, y forman parte de una tradición nobiliaria andaluza que usó la esclavitud como herramienta de lujo, servicio y prestigio.

Evolución y Declive del Sistema Esclavista

El sistema esclavista en el Reino de Sevilla experimentó transformaciones. Durante el siglo XVI alcanzó su apogeo, coincidiendo con la expansión atlántica y la consolidación de Sevilla como puerto de Indias.

Según Antonio Domínguez Ortiz, «a partir de 1650 la esclavitud en España se encuentra en una situación de decadencia»4. Entre las razones que explican este declive se encuentran la «escasa natalidad de la población esclava» que dificultaba su autorenovación natural. El «descenso de la actividad naval de España en el Mediterráneo», que redujo la captura de esclavos berberiscos La disminución de la demanda, limitada cada vez más «a la adquisición de esclavos como artículo suntuario»4

No obstante, algunas áreas como Cádiz mantuvieron una actividad esclavista significativa hasta bien entrado el siglo XVIII, pues «entre 1650 y 1750, el gran siglo de la esclavitud en la ciudad, […] fueron vendidos un total de 3481 esclavos»4.

«La geografía de la esclavitud andaluza se reconfigura a partir de 1650, con un descenso gradual que acabará en su extinción legal en el siglo XIX», concluye Eduardo Corona (Editorial Universidad de Sevilla, 2022). Sin embargo, su huella social y cultural permanece viva en archivos, testamentos, leyendas y apellidos que aún recorren las calles de nuestras ciudades.

Fuentes consultadas

- Mira Caballos, E. (2021). «La compraventa de esclavos en Carmona durante la Edad Moderna». Archivo Hispalense, 315-317.

- Mira Caballos, E. (2016). «Una venta masiva de esclavos berberiscos en Carmona (1617-1618)». Archivo Hispalense, 300-302.

- Van Deusen, N. (2015). Global Indios. Duke University Press.

- Cañas Pelayo, M. R. (2016). «Cristianos nuevos portugueses en Écija». Historia. Instituciones. Documentos, 43.

- Cortés López, J. L. (1999). «Los esclavos y la Inquisición». Studia Historica. Historia Moderna.

- Pérez García, R. M. y Fernández Chaves, M. F. (2012). La esclavitud en el sur de la Península Ibérica. Catarata.

- Corona Pérez, E. (2022). Trata atlántica y esclavitud en Sevilla. Editorial Universidad de Sevilla.

Para ampliar esta investigación, se recomienda la consulta directa de los Archivos Históricos Municipales de Carmona, Marchena, Osuna y Écija, así como el Archivo Histórico Nacional (sección Osuna) y la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

Historia

La ejecución que enfrentó a Paradas y Marchena por el excesivo coste de 4.000 reales: cuando la justicia era espectáculo público

Published

4 semanas agoon

14 mayo, 2025

En el año 1826, la campiña sevillana fue escenario de una historia tan absurda como reveladora de la época que vivía España bajo el absolutismo restaurado de Fernando VII. En la pequeña villa de Paradas, dos hombres —Fernando Ximénez, natural de Marchena, y Fernando Iborra López, vecino de Paradas— fueron condenados por la justicia a morir por garrote vil, el método de ejecución habitual en aquellos tiempos para castigar los delitos más graves.

La Real Audiencia, máximo órgano judicial, dictó sentencia: ambos serían ejecutados públicamente en Paradas, y los gastos derivados del acto serían costeados a partes iguales por los ayuntamientos de ambas villas.

Pero lo que parecía un trámite judicial se convirtió en una controversia económica, política y moral que revela el papel que las ejecuciones públicas desempeñaban en la sociedad de la época.

La justicia como escarmiento y ceremonia

Durante el siglo XIX, las ejecuciones no eran discretas ni privadas. Eran públicas, teatrales y ritualizadas. El garrote vil —un aparato de madera y hierro que asfixiaba al reo con un giro de tornillo en la nuca— se instalaba en una plaza o explanada, y el acto se anunciaba con bandos oficiales y repiques de campanas.

La Plaza Ducal, escenario de ejecuciones públicas hasta finales del XIX

La idea no era solo aplicar la justicia, sino también aleccionar a la población, reafirmar el poder del Estado y el orden social. En muchos casos, se añadían elementos simbólicos, como la exposición de partes del cuerpo del ejecutado o la lectura en voz alta de su sentencia para escarnio público.

Desde el siglo XVI hay referencias a estas ejecuciones públicas ejemplarizantes en Marchena. En 1523, y está basada en el documento original:

El documento “Proceso, autos y sentencia dados en Marchena contra Juan de Escobar. 28 de noviembre de 1523”, conservado en el Archivo Histórico Nacional, accesible a través del Portal PARES (Archivos Españoles), describe cómo el reo fue llevado en burro desde la cárcel de Marchena hasta una columna de mármol a las afueras del pueblo, donde debía cumplirse la sentencia dictada por el Duque de Arcos. El intento de ejecución generó un conflicto con el verdugo designado, que se negó por no considerarse “matarife”, lo que simboliza el uso de ese espacio como escenario público de escarmiento.

Un Duque rico pero sin blanca: Nuevos datos sobre los primos amantes de Paradas y Marchena

Una ejecución convertida en espectáculo

El Ayuntamiento de Paradas tomó el encargo judicial como si de una gran ceremonia se tratase. Organizó un desfile militar, Invitó a una compañía de migueletes (milicia armada, se exhibió el brazo amputado de uno de los ejecutados. Se invirtió en montaje, tropa, custodias y elementos escénicos. El coste final ascendió a la astronómica cifra de 4.000 reales. Al recibir la factura, el Ayuntamiento de Marchena reaccionó con indignación.

La protesta de Marchena

En una carta remitida a la Real Audiencia, las autoridades marcheneras alegaban que el gasto era “innecesario, exagerado y teatral”, y que su obligación solo debía cubrir la parte estrictamente judicial: el verdugo, el garrote, el transporte de los reos y los oficios religiosos.

El resto —decían— había sido un derroche de vanidad institucional, más pensado para escenificar poder que para hacer justicia. Pero la Audiencia fue clara: la sentencia era pagar la mitad. Sin objeciones.

Un caso que revela una época

Este episodio, recogido en el archivo “Marchena siglo XIX – Absolutismo versus Constitucionalismo – Tomo II” de José Alcaide Villalobos, muestra cómo la justicia del Antiguo Régimen no era solo castigo, sino también espectáculo político y control social.

No era raro que las ejecuciones fueran celebradas como actos cívicos. Los vecinos acudían en masa, con niños incluidos. Las autoridades reforzaban así su autoridad con un mensaje claro: “Así acaban los enemigos del orden”.

Este curioso litigio entre Paradas y Marchena no es solo una anécdota contable. Es un reflejo de cómo se construía el poder, el miedo y la obediencia en una sociedad donde el Estado era todopoderoso y la justicia, un teatro tan real como mortal.

Ejecuciones públicas

Durante los siglos XV y XVI en España, las ejecuciones públicas eran eventos comunes que se llevaban a cabo en las plazas principales de las ciudades y pueblos. Estas ejecuciones servían no solo como castigo, sino también como advertencia y reafirmación del poder de las autoridades.

Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XVI, se comenzaron a utilizar estructuras llamadas «rollos» o «picotas» para llevar a cabo estas ejecuciones. Estas eran columnas de piedra, a menudo ornamentadas, que se erigían en lugares prominentes, como plazas o entradas de las localidades. Además de su función judicial, los rollos y picotas simbolizaban la autonomía y jurisdicción de una villa o señorío.

Fuentes:

-

Marchena siglo XIX – Absolutismo versus Constitucionalismo – Tomo II, José Alcaide Villalobos.

-

Archivo histórico del Ayuntamiento de Marchena.

-

Real Audiencia de Sevilla (1826), documentos sobre ejecución y reparto de gastos.

ACTUALIDAD

Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

El autor presentará su obra el 12 de junio en la Biblioteca Pública Municipal con una conferencia sobre imágenes históricas...

Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

Hoy 7 de junio de 2025, la Sala Carreras de Marchena acogió la entrega oficial del título de Hijo Adoptivo...

El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

El Instituto de Educación Secundaria López de Arenas ha sido uno de los grandes protagonistas de la XVI edición del...

Marta Garcia volverá a jugar con la selección española de baloncesto

La jugadora marchenera Marta García, pívot del DOC GardenStore Baloncesto Sevilla Femenino, ha sido convocada por la Selección Española U23...

Miriam Méndez, el piano hecho duende actúa en Marchena este viernes 6 de Junio

El Viernes 6 de junio, a las 20:30 h, la reconocida pianista Miriam Méndez traerá a Marchena su personalísimo espectáculo “La...

Osuna y Marchena se postran ante la Virgen de la Estrella en Coria del Río tras cruzar el Guadalquivir

En una mañana marcada por la emoción, la devoción y el peso de la historia, las Hermandades del Rocío de...

VOX pide al Ayuntamiento que agilice la indemnización a los afectados por el accidente de la Cabalgata

El portavoz de VOX, José Carlos Delgado, recuerda que “debe esclarecerse la situación”, defiende el “derecho a la información” y...

La Hermandad Dulce Nombre agradece el éxito de la IV Gran Caracolá: “Ver la plaza abarrotada ha sido el mejor reconocimiento”

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús de Marchena ha emitido un emotivo comunicado en el que agradece públicamente el...

Un rasca de la ONCE deja 50.000 euros en Marchena

Pedro Carmona reparte la suerte en la calle Madre de Dios con el ‘Rasca X20’ Marchena ha amanecido hoy con...

Cuando el Duque lamentaba que los regidores municipales no procuraban el bien común, sino «el bien particular» de ellos

¿Quién gobierna realmente tu ciudad?. Esta pregunta, tan actual, resonaba ya en las calles de Marchena hace casi 500 años. Las Ordenanzas...

Esteban Mira Caballos publica una nueva biografía sobre Cristóbal Colón: “El converso que cambió el mundo”

El historiador carmonense Esteban Mira Caballos, uno de los mayores expertos en la historia del Descubrimiento de América, acaba de...

Adjudicadas obras de urgencia para consolidar la Puerta de Morón y la Puerta del Tiro

El Ayuntamiento de Marchena ha adjudicado el dos de Mayo dos contratos de obras menores para acometer, con carácter de...

La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús ha presentado públicamente su nueva obra social bajo el...

Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

El trágico accidente ocurrido durante la Cabalgata de Reyes Magos en Marchena el 5 de enero de 2023, en el...

Galeria: El Rocio también comienza en los caminos de la Campiña sevillana

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Marchena ha iniciado su peregrinación hacia la aldea almonteña, uniendo su camino...

Sabina se despide de los escenarios: fechas, ciudades y emociones de la gira “Hola y Adiós”

Joaquín Sabina no solo se despide de los escenarios, sino de una forma de vivir la música. La gira “Hola...

La provincia de Sevilla que está en riesgo de perder su memoria: más de veinte monumentos en la Lista Roja del Patrimonio

La provincia de Sevilla se sitúa entre las regiones españolas con más bienes patrimoniales incluidos en la Lista Roja de...

Renuncian dos concejales del PP de Marchena

El pleno municipal celebrado ayer trató la renuncia de los concejales del Partido Popular, Francisco José Carmón Guisado y José...

La IV Gran Caracolá será el 30 y 31 de Mayo en la Plaza de San Sebastián

La Plaza de San Sebastián de Marchena se prepara para acoger los días 30 y 31 de mayo de 2025...

Canal Sur destaca la labor ambiental del Taller Verde

El programa Espacio Protegido de Canal Sur Televisión ha dedicado un amplio reportaje a la agrupación ecologista El Taller Verde...

- Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

- Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

- Zocos, jardines y secretos: los otros amores del Al-Ándalus poético

- El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

- Marta Garcia volverá a jugar con la selección española de baloncesto

- Abogado responde

- Actualidad

- Agenda

- Amazon Prime

- América

- Analisis

- Andalucia Sefardi

- Arahal

- Arte

- Borriquita

- caballos

- Campo

- Caridad

- Carmona

- Carnaval

- Cicencia

- Ciencia

- Cine y TV

- Cocina

- cocina fácil

- Comarca

- Conciencia

- Contenido Exclusivo

- Coripe

- Cripto-judíos

- Cristo de San Pedro

- crítica

- Cultura

- Deporte

- Dulce Nombre

- Ecija

- Educación

- El Tiempo

- Empleo

- Emprendedores

- Empresas

- Encuentros literarios

- English

- Entrevista

- Especial Dia de Andalucia

- Feria de Marchena

- Fiestas

- Flamenco

- Fotos

- Fuentes de Andalucia

- Fuentes de Andalucia

- Galería de fotos

- Gastronomía

- Gente de Marchena

- Gilena

- Google Time

- Grandes Historias

- GUIA DE MARKETING

- Hermandades

- Historia

- Horarios

- Humildad

- Inquisición

- Insólito

- Inteligencia artifical

- Investigación

- Jesuitas

- Jesún Nazareno

- Judeo-conversos

- Juegos

- La Bola de Cristal

- La Bruja Avería

- La Comarca

- LA VOZ DE LA CALLE/ QUEJAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

- Las fotos de los lectores

- Libros

- Literatura

- Marchena en América

- Marranos

- Medio Ambiente

- MENTE SANA/ VIDA SANA

- Merced

- Música

- Navidad

- Netflix

- Ofertas

- Ofertas de empleo

- Opinión

- Opinion

- Osuna

- Paradas

- Periodismo de raíces

- Podcast

- Portada

- Procavi

- Pueblos

- Quinario Jesus

- Recetas

- Relatos y Leyendas

- Rocio

- Rocio 2018

- Rutas

- Rutas del León

- Saber con sabor

- San Isidro

- San Sebastian

- Sevilla

- Sin categoría

- Soledad

- Stranger Things

- Sucesos

- Tecnologia

- Toros

- tren

- Turismo

- TV

- Utrera

- Veracruz

- Verano

- Viaje

- Vida natural

- Vida social

- Villancicos

- Vivir Marchena

- Vivir Osuna

- yoga

Agenda Andalucia Andalucía Sefardí Arahal Arte Carmona Carnaval cine Cuaresma cultura Cádiz Ecija el tiempo España Feria Flamenco Fuentes de Andalucía Gastronomía Hermandades Historia Investigación Jesús Nazareno Libros Marchena Morón música Navidad obras Opinión Osuna Paradas patrimonio Policia Local Ponce de León Portada Renfe Salud Semana Santa Sevilla sucesos Tren Turismo Utrera Veracruz viajes

- Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

- Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

- Zocos, jardines y secretos: los otros amores del Al-Ándalus poético

- El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

- Marta Garcia volverá a jugar con la selección española de baloncesto

LO MAS LEIDO

-

Actualidad4 días ago

Actualidad4 días agoMiriam Méndez, el piano hecho duende actúa en Marchena este viernes 6 de Junio

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoUn rasca de la ONCE deja 50.000 euros en Marchena

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoVOX pide al Ayuntamiento que agilice la indemnización a los afectados por el accidente de la Cabalgata

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoOsuna y Marchena se postran ante la Virgen de la Estrella en Coria del Río tras cruzar el Guadalquivir

-

Actualidad2 horas ago

Actualidad2 horas agoEste jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

-

Actualidad4 días ago

Actualidad4 días agoMarta Garcia volverá a jugar con la selección española de baloncesto

-

Actualidad3 días ago

Actualidad3 días agoEl IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoJesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

-

Actualidad5 días ago

Actualidad5 días agoLa Hermandad Dulce Nombre agradece el éxito de la IV Gran Caracolá: “Ver la plaza abarrotada ha sido el mejor reconocimiento”

-

Historia2 días ago

Historia2 días agoZocos, jardines y secretos: los otros amores del Al-Ándalus poético