Cristo de San Pedro

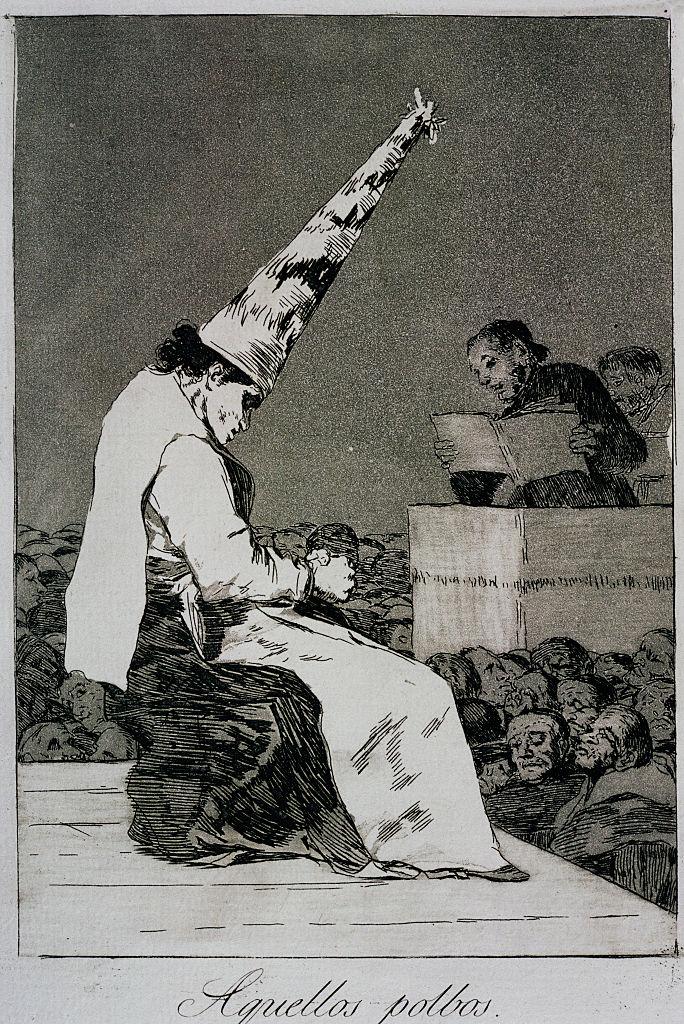

Cómo un simbolo de verguenza y herejía acabo siendo capirote nazareno

Published

1 año agoon

La vestimenta de los reconciliados y condenados por la Inquisición incluía el sambenito, que era una especie de túnica que se colocaba sobre la ropa y una coroza o capirote como simbolo de penitencia y humillación pública. Los condenados por la Inquisición desde el siglo XV en Sevilla lo eran por motivos religiosos, solían ser, judíos, conversos o moriscos. Con el paso de los años este capirote que fue símbolo de verguenza y humillación acabó siendo usado por la Hermandad del Silencio como simbolo de penitencia.

Antes de juzgarlos o condenarlos la Inquisición les daba la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y proclamar su adhesión a la fe católica y de ser reconciliados de sus pecados por la autoridad eclesiástica no sin antes pagar una pena económica y de ser humillados públicamente. Aquellos que se reconciliaban se convertían en «penitentes».

Así vestidos, los reos eran procesionados en humillación pública hasta el lugar donde se celebraba el auto de fe.

Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana o española, dedicado en 1611 al Rey Felipe III, define el capirote como: «cobertura de la cabeza, y ay muchas diferencias dellos». A continuación nos habla de los capirotes de los doctores, de los colegiales o de los de luto. Más adelante, nos define un tipo especial de capirote llamado coroça o coroza. Se trata del «rocadero hecho en punta, que por infamia y nota ponen a los reos de diversos delitos». Entre estos se encuentran los sentenciados por la Inquisición y otras veces por la Justicia ordinaria, como cornudos, alcahuetas y otros delincuentes.

En Marchena encontramos un listado de los primeros reconciliados por la Inquisición de Sevilla en 1496 predominando el oficio de sastres y auxiliares, jubetero, (Fabricante de jubetes y jubones, especie de camisa medieval), borceguinero, que hacían borceguíes, botas de piel, tundidor, que recorta e iguala los hilos de las telas, trapero, comerciante de telas. Sevilla fue la primera ciudad de España donde operaba la Inquisición y tras arder la primera hoguera muchos de los judeo conversos de la ciudad huyeron a Marchena buscando proteción de la justicia señorial y huyendo de la justicia del Rey y de la Inquisición sevillana.

Cuando Rodrigo Ponce de León protegía a los frailes conversos

En Marchena no había en ese tiempo Inquisición ya que el convento de Santo Domingo no abre hasta 1530, por lo que no se hicieron aquí juicios o actos violentos, que se realizaban en el quemadero del Prado en Sevilla y la sede inquisitorial estaba en San Pablo de Sevilla y Castillo de San Jorge. Los frailes de San Pablo de Sevilla venían a Marchena a petición del vicario que luego funda Santo Domingo. En ese tiempo los interrogatorios solían hacerse en las parroquias principales de los pueblos, en este caso San Juan donde tras cumplirse la penitencia quedaban colgados durante siglos los sambenitos para que quedara memoria de que familias eran los judíos o conversos.

Una vez abierto el templo dominico de Marchena en 1530 y con la Inquisición encomendada a ellos, se establecen los familiares de la Inquisición, entre familias importantes del pueblo. En Santo Domingo encotramos el único escudo de la Inquisición que queda en Marchena, ya que los frailes dominicos y sus templos eran los encargados de desarrollar esta institución inquisitorial hasta su prohibiión en el XIX. Una vez abolida la Inquisición por los franceses, el padre Alvarado, dominico y marchenero se convirtió en uno de los mayores defensores de la Inquisición.

Quiénes fueron los conversos reconciliados por la Inquisición en Marchena en 1495

Originalmente, el sambenito llevaba la señal de la Cruz, pero en una carta acordada fechada el 10 de julio de 1514, se ordenó que los sambenitos de los reconciliados ya no llevaran la Cruz debido a que esta señal no era tratada con el debido respeto por los reconciliados. En lugar de la Cruz, se debía poner la señal del Aspa de San Andrés.

Durante la Inquisición, los penitenciados eran obligados a vestir un sambenito y una coroza o capirote blanco como signo de su castigo y arrepentimiento. Estas prendas buscaban marcar y humillar a los acusados, haciéndolos reconocibles públicamente como herejes o pecadores.

Rodrigo Ponce de León y los judíos: Un capítulo olvidado en la Historia de España

Esta disposición subraya el estigma y la humillación que enfrentaban los reconciliados, quienes eran marcados públicamente como penitentes y portadores de la vergüenza asociada a sus delitos de herejía, incluso después de su reconciliación con la Iglesia.

Las primeras Instrucciones de la Inquisición española fueron aprobadas en noviembre

de 1484. “Deseoso Torquemada de que todos los inquisidores procedieran con uniformidad en el ejercicio de su destino, convocó una junta en Sevilla, compuesta de estos tres consejeros reales y de los inquisidores de Sevilla, Córdoba, Jaén y Ciudad Real, disponiendo que asistiesen Juan Gutiérrez de Lanchabes, licenciado en leyes, y Tristán de Medina, bachiller en ellas, como personas instruidas de su confianza, y con acuerdo de todos promulgó a 27 de noviembre de dicho año 84 las primeras instrucciones del Santo Oficio …”.

Llorente indica que la primera provisión conocida de la Inquisición española aprobada por los primeros inquisidores de Castilla, fray Juan de San Martín y fray Miguel Morillo, en 1480 ordenan «al marqués de Cádiz, al conde de Arcos y a los demás duques,

marqueses, condes … hicieran en los pueblos de su respectivo señorío … una pesquisa exacta de las personas de ambos sexos que hubiesen ido a refugiarse, prendiesen e hicieren conducir a las cárceles de la Inquisición de Sevilla» debido a que muchos judíos y conversos de Sevilla habían huído a Marchena buscando la protección de Rodrigo Ponce de León.

Los reconciliados no debían llevar la señal de la Cruz en los sambenitos, y en su lugar debían llevar la Aspa de San Andrés. Esta disposición fue establecida en una carta emitida en la Ciudad de Segovia el 10 de Julio de 1514 para evitar que la señal de la Cruz fuera deshonrada o tratada de manera irrespetuosa por aquellos que habían sido reconciliados por delitos de herejía.

El 10 de julio de 1514, la Inquisición de Sevilla establece que «los reconciliados no traigan la señal de la Cruz en los S. Benitos, y en su lugar traigan la Aspa de S. Andres. (…) Sepades que somos informados, que a causa de reponeros los sanbenitos de los que se reconcilian (…) la santissma. Cruz de nra. redempcion no es tratada ni honrrada con

la veneracion e acatamiento devidos, antes ultrajada e vituperada, en diversas maneras

de los tales reconciliados, que la traen en grande ofensa, de nro. Salbador Jesucristo, y en mucho oprobio de nra. religión cristiana, en lo qual queriendo proveer como combiene, conforme al cargo por la santa sede Apostolica a Nos cometido, por cuanto combiene que la señal de la Cruz Ssma. no sera puesta en lugar donde pueda ser deshonestamente tratada; Mandamos dar, y dimos la presente en la dha. razon por el tenor de la que os encargamos ê mandamos, que luego que os fuese presentada, mandeis, ê fagais quitando los sanbenitos que traen los reconciliados de nra. Jurisdiccion, la señal de la Cruz, y en su lugar faced poner la señal del Aspa de San Andres».

Según una carta de junio de 1520, todos los reconciliados y condenados a cárcel perpetua debían vestir el sambenito de forma permanente y no se les podía quitar por ninguna razón. Ningún inquisidor podía quitarles el sambenito sin una licencia y mandato específicos. Esta disposición tenía el propósito de que aquellos que estaban en prisión perpetua no pudieran salir de ella para buscar limosna o por cualquier otro motivo sin llevar los sambenitos, lo cual era una marca de su condena y penitencia.

La guerra contra los conversos, el huerto, el hospital y la capilla de San Miguel

El primer uso histórico documentado de los capirotes por los penitenciados de la Inquisición acaba siendo usado por nazarenos de cofradias de penitencia pero con un significado y contexto distinto y ahora se consideran una expresión de penitencia personal y devoción religiosa.

COMO LOS CAPIROTES O COROZAS DE LA INQUISICIÓN ACABAN SIENDO USADOS EN SEMANA SANTA

Las primeras hermandades se fundan tras las prédicas en la ciudad de San Vicente Ferrer popularizando el movimiento de los penitenciados y flagelantes que se desnudaban la espalda de sus habitos blancos, y se azotaban con cuerdas y cadenas en un espectáculo sangriento. Las primeras hermandades en surgir eran las de Vera Cruz promovidas por los franciscanos y a la sangre de Cristo, en Marchena la hermandad del Santo Crucifijo, o Cristo de la Sangre fue creada por los dominicos siguiendo el ejemplo de Vicente Ferrer.

Un hito clave en la evolución de la Semana Santa pasionista fue la práctica de la penitencia física, impulsada por San Vicente Ferrer en el siglo XV. Este santo dominico promovió la mortificación del cuerpo como medio para emular el sufrimiento de Cristo y alcanzar una identificación espiritual con su pasión y muerte. Esta práctica marcó el inicio de lo que se conocería como cofradías penitenciales o de sangre, diferenciándose claramente de las celebraciones litúrgicas que se desarrollaban en el ámbito eclesiástico.

La evidencia histórica apunta a que la configuración actual de la Semana Santa, con su enfoque en la penitencia física y las procesiones como expresión de fe pública, no pudo haberse consolidado hasta la influencia de San Vicente Ferrer fraile dominico.

Rodrigo Ponce de León y los judíos: Un capítulo olvidado en la Historia de España

La transición de la práctica penitencial desde los conventos dominicos hasta su manifestación en las cofradías penitenciales ilustra un importante proceso de evolución en la devoción y la expresión pública de la fe durante la Semana Santa. Este cambio no solo demuestra la difusión de ciertas prácticas espirituales y disciplinas religiosas, sino también cómo estas se adaptaron y se incorporaron en la vida comunitaria y la cultura popular, reflejando la dinámica interacción entre la religiosidad conventual y la laica.

Este movimiento hacia la esfera pública llevó a la consolidación de las cofradías penitenciales hacia finales del siglo XV, especialmente en Andalucía Occidental, donde la evolución fue notablemente rápida. Para 1480, estas cofradías ya organizaban procesiones públicas, llevando imágenes sagradas a diferentes lugares de culto. Este desarrollo culminó en la formalización de las primeras reglas de penitencia, como se evidencia en las primeras reglas datadas en Sevilla en 1538 aprobadas por el Consejo de Castilla, que estableció un marco legal y eclesiástico para la organización y funcionamiento de estas cofradías.

LAS REGLAS DE LAS COFRADIAS DE MARCHENA YA RECOGIAN A LOS DISCIPLINANTES

La Hermandad del Santo Crucifijo Cristo de San Pedro, el Dulce Nombre, Veracruz y Soledad eran hermandades de las llamadas de sangre porque abundaban los disciplinantes que salían a la calle azotándose o flagelándose hasta derramar sangre.

El 18 de enero de 1556 Francisco Vázquez escribe las primeras reglas de la hermandad del Santo Crucifijo, luego conocida como la del Cristo de San Pedro que se conservan en el Archivo General del Arzobispado.

FLAGELANTES EN MARCHENA

Las vestiduras penitenciales de los antiguos disciplinantes era una túnica, algo corta confeccionada de basto lienzo crudo, con cuerpo abierto a la espalda o al pecho que desabrochado podía dejarse caer y quedar este colgado del cinto, y así podían flagelarse según se describe en las primeras reglas de las hermandades de Marchena.

También en la hermandad de la Soledad hay constancia de la existencia de flagelantes que en algún año llegó a los miles, según recoge el libro de historia de la Hermandad de la Soledad escrito por Vicente Henares.

Las disciplinas consistían en un hacecillo de ocho o diez ramales de cuerda de cáñamo, cada ramal en su punta que eran trenzadas y por ello algo más gruesa, llevada ensartada y fija las rosetas con puntas hirientes. También se utilizaban otras de cadena de hierro según recoge las primitivas reglas del Cristo de San Pedro.

La adopción del capirote por las Hermandades de la Hiniesta y el Silencio en Sevilla hacia finales del siglo XVI marca un momento crucial en la evolución de las tradiciones de la Semana Santa en España. La Hermandad de la Hiniesta, con raíces en la Edad Media, incorporó el capirote al atuendo de sus penitentes, creando una distinción entre el «hermano de sangre», que se flagelaba y llevaba el antifaz caído hacia atrás, y el «hermano de luz», encargado de portar un cirio y que usaba el capirote.

Este cambio no solo transformó la apariencia de los penitentes, sino que también introdujo una nueva organización dentro de las hermandades, diferenciando los roles de sus miembros durante las procesiones. Para el siglo XVII, esta práctica se había extendido a la mayoría de las cofradías en España, consolidando la figura del nazareno con su característico cucurucho o capirote como una imagen central de la Semana Santa.

Carlos III, prohibe en 1777, los disciplinantes, empalados en las procesiones, y posteriormente se prohiben que los nazarneos lleven la cara cubierta lo que da origen a los antiguos trajes de nazarenos de Marchena del XIX y XX, recuperándose finalmente de nuevo los capirotes de nazarenos a principios del siglo XX:

You may like

-

Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

-

Marta García, protagonista del liderazgo de España U23 en la FIBA 3×3 Nations League de Viena

-

Francisco Núñez Ramírez, elegido nuevo Hermano Mayor de la Humildad y Paciencia de Marchena

-

Preparan demanda penal contra el Presidente de Diputación por los constantes reventones de la tubería del Huesna

-

Noche de estrellas y observaciones astronómicas en el campo de fútbol de Marchena el 4 de julio

-

Arco La Rosa activa su calendario estival con más de veinte excursiones a la costa andaluza

-

Publicadas en BOJA las bases reguladoras de las nuevas ayudas para la restauración del arte sacro

-

93.300€ para reformas del parque de Bomberos de Marchena y otros 14 municipios

-

Vericuetos lleva su “Swing andaluz” al Clarence Jazz Club de Torremolinos

-

La Piscina Municipal de Marchena abre sus puertas con una variada oferta de actividades para este verano

-

Marchena se presenta ante la Virgen del Rocio y prepara nuevas actividades

-

Campamento Digital se celebrará a finales de junio en Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla

-

Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

-

Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

-

El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

-

Marta Garcia volverá a jugar con la selección española de baloncesto

-

VOX pide al Ayuntamiento que agilice la indemnización a los afectados por el accidente de la Cabalgata

-

Un rasca de la ONCE deja 50.000 euros en Marchena

-

La Hermandad del Dulce Nombre lanza “Sonrisas Virtuales”, una obra social para la infancia vulnerable

-

Informe pericial apunta a la conexion de los altavoces con la bateria del tractor en el accidente de la cabalgata

Cristo de San Pedro

Video: Cuando el Cristo de San Pedro entró en el convento de San Andrés

Published

2 meses agoon

30 abril, 2025

La historia de amor entre el Cristo de San Pedro y las monjas de San Andrés escribió una nueva página el año pasado 2023 cuando la hermandad no pudo salir con normalidad por el incendio de un edificio frente a la puerta principal del templo. Las monjas de San Andrés vieron de cerca por primera vez al Cristo dentro de la gilesia de su convento desde 1986.

La letra de la quinta del Cristo «Monjas de San Andrés queridas, vuestro esposo os ha visitado, y os ha dicho con fe viva, que de este claustro sagrado iréis a la eterna vida» fue compuesta en honor al milagro de la visión del Cristo San Pedro que se le aparecío a una monja del convento por encima de las tapias.

Las monjas de San Anrés recibieron anoche con emoción la visita del Cristo de San Pedro que entró edntro de la misma iglesia conventual, un hito e imagen histórica que tiene sus raíces siglos atras. A pesar de la devoción que tienen al Crsito muchas de ellas nunca habían tenido la ocasión de verlo de cerca y menos dentro de su propio convento.

Hasta hace cien años aproximadamente, las hermandades solían recorrer en Semana Santa los siete sagrarios, o siete estaciones, ubicados en las parroquias, incluyendo la de Santa Maria y en los conventos de Santa Clara, San Andrés y Santa Isabel y en ocasiones las mismas imágenes entraban dentro de los conventos, cuando el tamaño de los pasos o andas procesionales lo permitian. En los cabildos del Domingo de Ramos donde las hermandades solían decidir qué sagrarios visitaban. Cuando el Cristo de San Pedro entraba en la iglesia de Santa María las monjas lo contemplaban desde el coro.

En el caso del Cristo de San Pedro, era tradicional la visita al convento de San Andrés y entre las letras de las cuartas del Cristo se conservan varias que recuerdan este ancestral encuentro entre el Cristo de San Pedro y las Monjas de San Andrés.

«Monjas de San Andrés queridas, vuestro esposo os ha visitado y os ha dicho que de este claustro, iréis al reino del amado».Esta fue la letra de la cuarta del Cristo que se cantó dentro de la iglesia del convento con el Cristo dentro.

Esta es la letra de una cuarta del Cristo de San Pedro que cantó en lal noche del Viernes Santo de 2023 un nazareno al paso de la hermandad por el Convento. Las monjas de San Andrés tienen un especial vínculo con la hermandad del Cristo de San Pedro, según la documentación que conservan en su archivo. Relatan supuestos hechos milagrosos del Cristo con las monjas del Convento.

Las monjas de San Andrés han realizado trabajos para la Hermandad, limpieza de manto, bordado de la saya de la Virgen y Rafael López Fernández, Rector de la Hermandad del Cristo explica en su libro sobre Milagros del Cristo de San Pedro que la cera para los enteirros de las monhas las traían «de siempre» de la Hermandad del Cristo, por la devoción de las monjas a las Imágenes Titulares.

La madre Isabel María Micaela de San Pablo, profesó a la edad de 22 años, el 4 de marzo de 1714. «Devota de la imagen del Cristo de San Pedro, nunca miró por una ventana que existe en el coro alto para dar luz al mismo, y que está preparada de forma que se puedan ver las procesiones, sin ser vistas de los seglares las religiosas.

Un año sintió especial impulso que le impedía salir del coro dónde se encontraba en oración particular. Llevada del mismo marchó al jardín para consolarle oyendo el rumor del personal que acompañaba y el Canto del clero, que por ser la Imagen de Cristo muerto, emplean salmos todo el itinerario.

Arrodillada y encendida en amor a Jesús muerto por ella, El la consoló -como El sabe hacerlo- obrando el prodigio de que lo pudiera ver por encima de la cerca del Convento de siete metros de altura.»

Actualidad

Los Cristos de San Pedro y la Vera Cruz estarán expuestos en la mañana del Viernes de Dolores en Marchena

Published

3 meses agoon

11 abril, 2025

Marchena vivirá este Viernes de Dolores, 11 de abril de 2025, una intensa jornada de actos religiosos y culturales que marcarán el inicio espiritual de la Semana Santa en la localidad. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, distintas hermandades y colectivos convocan a los fieles, vecinos y visitantes a participar en una programación repleta de momentos solemnes, exposiciones y gestos de devoción.

En la tarde del jueves 10 de abril de 2025, la Iglesia Parroquial de San Sebastián se convirtió en el epicentro del fervor cofrade marchenero durante la Misa Solemne organizada por la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Este acto litúrgico, presidido por el párroco de San Miguel, Daniel Mariño Barragán, marcó el inicio de la preparación para la Estación de Penitencia del Jueves Santo. La ceremonia contó con la participación del Coro Nuestra Señora de la Piedad, cuyo repertorio sacro añadió solemnidad al evento.

En la tarde del jueves 10 de abril de 2025, la Iglesia Parroquial de San Sebastián se convirtió en el epicentro del fervor cofrade marchenero durante la Misa Solemne organizada por la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Este acto litúrgico, presidido por el párroco de San Miguel, Daniel Mariño Barragán, marcó el inicio de la preparación para la Estación de Penitencia del Jueves Santo. La ceremonia contó con la participación del Coro Nuestra Señora de la Piedad, cuyo repertorio sacro añadió solemnidad al evento.

ACTOS DEL VIERNES DE DOLORES

Durante la mañana, estarán expuestas para la veneración pública dos de las imágenes más representativas de la Pasión en Marchena: el Santísimo Cristo de San Pedro y el Señor de la Santa Vera Cruz. En ambos templos se invita a los fieles a acudir en recogimiento y oración.

En el caso del Cristo de San Pedro, la veneración se realizará durante toda la mañana del Viernes de Dolores en su sede canónica. Ya por la tarde, a las 20:30 horas, tendrá lugar el traslado de la imagen a su paso procesional y, a continuación, se celebrará el tradicional Sermón de las Siete Palabras, acto central de la jornada, que conmemora las últimas palabras de Cristo en la cruz.

Por su parte, la Hermandad de la Santa Vera Cruz celebrará un devoto besapiés al Señor de la Santa Vera Cruz con horario de 10:00 a 13:30 h y de 19:00 a 21:00 h. A las 21:00 horas comenzará el Solemne Vía Crucis, seguido del traslado de su Titular a su paso procesional.

A la misma hora, a las 20:00 horas, se celebrará en la iglesia de San Miguel el besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno, una cita que congrega cada año a numerosos fieles en torno a una de las devociones más antiguas de la ciudad.

Simultáneamente, y también a las 20:00 horas, en la capilla de Santa Clara, la Hermandad de la Humildad celebrará su Misa Solemne en honor a Nuestra Señora de los Dolores, acto preparatorio para su estación de penitencia.

La jornada del Viernes de Dolores también incluirá la exposición de la centuria romana de Nuestro Padre Jesús Nazareno, bajo el título La Roma Nazarena. La muestra se podrá visitar de 20:00 a 22:00 horas en el salón de actos de la Casa Hermandad del Nazareno, donde se exhiben los ropajes y elementos tradicionales de los armaos.

Sábado de Pasión

Desde las 9:30 de la mañana, en la calle San Pedro, se celebrará la venta de dulces artesanos elaborados por las religiosas de los conventos de Santa María y San Andrés. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a las comunidades conventuales. La actividad está organizada por la Hermandad del Rocío de Marchena.

Entre las 10:30 y las 12:30 del mediodía tendrá lugar, en la puerta del Casino, el concurso gastronómico “La Handosca de a esta es”, donde los vecinos podrán presentar sus torrijas o espinacas y optar a dos entradas para el Parque Warner. El evento está promovido por la firma local Noblemix.

Ya por la noche, a las 20:00 horas, la iglesia de Santa María acogerá la emotiva Ceremonia del Descendimiento, uno de los actos más sobrecogedores del calendario de Cuaresma en Marchena.

Finalmente, el Santo Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús de la Salud, organizado por la Asociación Parroquial de San Agustín, cerrará la jornada. La salida está prevista a las 21:15 horas, tras la Santa Misa, desde la iglesia conventual de San Agustín. La imagen recorrerá calles emblemáticas del casco histórico, en un itinerario que incluye el pasaje Sergio Rodríguez, calle Sevilla, Pernía, Alejo Fernández, Mariano López Goitia, Madre de Dios, Cruz, Madre Carmen Ternero, Ibarra y regreso al punto de partida.

Actualidad

“Ahora madre, entiendo tu manto”: María Hurtado conmueve a Marchena con un pregón tejido de fe, memoria y verdad

Published

3 meses agoon

7 abril, 2025

Hay instantes en los que las palabras rompen en lágrimas, y otros en los que se hacen carne en los corazones de quienes las escuchan. Este domingo, en el templo abarrotado de San Juan, María Hurtado Bellido no ofreció solo un pregón. Abrió el pecho, remangó el alma y se colocó su túnica morada, no de tela, sino de verbo. Fue el atril su cruz, y la voz, la guía de una Marchena que ya huele a cera y azahar.

Desde la primera palabra hasta el último amén, María no dejó a nadie fuera. Habló a los cofrades y a los descreídos, a los que rezan cantando y a los que esperan en silencio. No lo hizo desde la superioridad, sino desde el suelo gastado de quien ha caminado todos los Viernes Santos. Su pregón fue, como dijo en sus propias palabras, “una levantá inmortal hacia ese balcón del cielo que brilla de manera perpetua en nuestros corazones”.

María habló con voz de nieta, de madre, de hermana y de Verónica. Recordó aquel año 2013 cuando cumplió su sueño de salir en la mañana del Viernes Santo y, justo ese día, su abuela Conchita partió al cielo. “Ese día no fue un día más en tu vida, María. Tu abuela también había cumplido un sueño”.

Desde el primer instante, quiso comenzar donde todo empieza: en la Caridad. “Herederos del buen Miguel Mañara”, recordó María, “con más de 375 años del aniversario de su fundación, han amparado al desamparado cada Domingo de Ramos, cuando el sol brilla sobre nuestros cuerpos”. Y evocó con una intensidad casi litúrgica el gesto solemne de esos hermanos de riguroso luto que, “caracterizados por un brazalete azul donde portan su escudo y una actitud seria propia de los más prudentes”, acompañan el féretro con una fidelidad inquebrantable. Para la pregonera, no se trata solo de una procesión: “Podemos escuchar uno de los sonidos más característicos del Domingo de Ramos: la esquila que acompaña el féretro que portan sus hermanos en el discurrir desde Milagrosa hacia San Sebastián”.

“Hermano de la Santa Caridad, a medida que escuches más de cerca el sonido de esa campanita, más próximo estará el momento de que seas tú el siguiente en tocarla”, proclamó, con una ternura que solo la experiencia puede dar.

“No hay banda, ni palio, ni palmas, ni claveles. Hay cera, hay cruz, hay compostura”, dijo, reivindicando lo esencial. Porque si en otras cofradías hay esplendor, en esta hay hondura. “La Santa Caridad no necesita pregón. Su ejemplo habla por ella”. Pero ella lo dio. Y lo dio bien. Con voz emocionada, recordó que “esta hermandad no solo desfila: acompaña, consuela, acoge, vela a los que parten y reza por los que quedan”.

Para María, la Caridad es más que una cofradía: es la raíz misma del Evangelio. “Hay hermandades que brillan con luz de cera, otras con luz de plata… pero la Santa Caridad brilla con la luz del servicio”. Por eso, su agradecimiento fue explícito, sin rodeos: “Gracias por cuidar a los que ya no están, a los que sufren, a los que nadie ve”.

Y cerró su evocación con la mirada puesta en lo eterno: “El Domingo de Ramos comienza con muerte, pero no con desesperanza. Ellos nos enseñan que todo final es también comienzo”. Por eso, “esta levantá va por todos los directores espirituales que nos acompañan durante todo el año a través de los cultos para alimentar nuestra fe”, y también por aquellos que, como los hermanos de la Caridad, “trabajan sin descanso para hacer visible lo invisible”.

Y así nos llevó a su infancia, cuando, con la impaciencia desbordada, pedía a su padre que la llevara a San Agustín. “Papá, venga, vamos ya para arriba que sale la Borriquita”, recordaba con una sonrisa casi infantil. Allí, entre la expectación del templo y el nervio en la garganta, aguardaba ese instante único en que se abren las puertas y comienza la vida pública del Señor. “Allí esperando al momento de mayor tensión, pues el miedo a esas edades no existe. Papá, que están de rodillas, que están desmontando el paso, que están bajando al Señor…”.

“Abrir el paso. Os traigo la salvación”, proclamó María, haciendo suyas las palabras de un Dios que se baja del cielo para jugar con sus hijos. “Es muy sencillo: escucharme y acompañarme. Acercaros a mí. Soy nuestro Padre Jesús de la Paz, montado en una borriquita, y vengo a salvar al pueblo de Marchena”.

El pregón se convirtió entonces en catequesis para los pequeños, en voz materna que susurra esperanza: “Niños y niñas de este pueblo, id a vuestras casas, corred la voz, que salgan todos a verme. Avisad a vuestras abuelas, que todos se vistan con sus mejores galas. A vuestros padres, decidles que os dejen estar por la calle junto a mí, que no pasa nada. Es el día de la Paz en Marchena”. Porque este día no es solo un comienzo litúrgico: es un renacer espiritual, un estallido de fe que convierte las calles en una nueva Jerusalén.

Con ternura dirigió esas palabras también a sus propios hijos: “Jesús y Jorge, hijos míos, ¿habéis escuchado el mensaje que el mismo Dios que ha bajado a la tierra ha dicho? Confiad, tened fe y amad desinteresadamente. Poneos en sus manos y agarrad fuerte esas ramitas de olivo que tienen la savia de la salvación. No las soltéis y no olvidéis llevarlas cada año después de misa a vuestras casas. Ponedle el lacito que más os guste, pero amarradla bien fuerte: tiene que durar todo un año”.

Desde ese instante del pregón, Marchena entera se vio montada en ese pollino, como si cada palmo de calle fuera una nueva bienvenida al Hijo de Dios. Y en la voz de María resonó el gozo de quien ha aprendido que la infancia no es una etapa, sino un don espiritual. Porque cada vez que sale la Borriquita, los que fuimos niños volvemos a serlo.

Y así, con la paz como estandarte, María nos recordó que la Semana Santa no empieza el Domingo de Ramos. Empieza mucho antes, en las miradas limpias de los niños, en los altares de cartón, en la rama de olivo que tiembla al viento… Y en el corazón que se prepara, año tras año, para volver a decir: “Papá, venga, que sale la Borriquita”.

Hay imágenes que no necesitan música para conmover, ni lágrimas para hablar. Basta con su andar sereno. Así es la Virgen de la Palma en la voz y en el corazón de María Hurtado, que la evocó en su pregón con la reverencia de quien ha sentido su consuelo tras la estrechez de la vida. “Madre de la Palma, eres madre de los que viven en acción de gracias. Llénanos este bonito día de algarabía”, dijo, iniciando con una súplica jubilosa lo que muy pronto se convirtió en letanía de devoción.

La estrechez del cancel de su iglesia fue imagen del alma que se prepara para acoger lo inmenso. “Tras la estrechez, aparece la calma. Palma, después de tu salida el pueblo impaciente te espera. El cancel está abierto. Comienza la Semana Grande y con ella uno de los mensajes: Dios aprieta, pero no ahoga”. Y en esa imagen de puertas que se abren está el símbolo del alma que se ensancha, del pueblo que espera, del milagro que comienza.

María supo captar ese contraste entre el rostro sereno y la hondura del mensaje. “¿Qué hay en tu mirada, Palma? ¿Dónde escondes tus lágrimas?”, se preguntaba, y cada palabra parecía buscar cobijo entre los entrevarales de ese palio que, año tras año, vuelve a tejer la esperanza con hilo de oro. “Los entrevarales son como los barrotes de las ventanas: están hechos para asomarnos a verte”, dijo, con una sencillez estremecedora.

Cuando el alma se arrodilla y el cuerpo detiene su prisa, es porque el Señor de la Humildad ha pasado. María Hurtado, en su pregón de la Semana Santa de 2025, no solo recordó la escena; la vivió de nuevo con la emoción intacta y la convirtió en espejo de tantas vidas marcheneras.

“Señor de la Humildad, una escuela de paciencia nos das”. Una lección aprendida en silencio, en los días lentos, en las noches largas, en los hospitales y en las salas de espera, donde “tus fieles desesperan sentado, como tú, en la piedra dura de la vida intentando comprender su rumbo”.

El Señor de la Humildad se convierte así en compañero de viaje, en intercesor del que no tiene fuerzas, en consuelo del que no entiende. “Junto a ti visitéis los hospitales, la residencia, las salas de espera…”. El lenguaje se volvió íntimo, casi confidencial. El tono del pregón descendió al susurro, al tú a tú de quien habla con su Dios en lo más profundo del alma.

Pero no se detuvo ahí. María hiló esta devoción con otra tradición muy marchenera: la saeta. “Una escuela de saetas, esa en la que se enseña a orar con una entonación que nunca falla, la que se canta desde el alma, la que está orada desde la autenticidad y con un pregón de un ángel desde ese balcón que sagrado parece estar afinado de año en año”. La saeta no es aquí un adorno musical, sino una plegaria que se eleva como incienso desde los balcones al cielo.

Hablar del Señor de la Humildad, es hablar de una enseñanza sin estridencias, de un ejemplo que no necesita alarde, de una presencia que sana sin tocar. “Regresa a tu templo con tu centuria detrás y no dejes nuestras vidas nunca en el azar. Pues hágase según tu voluntad”, concluyó María, dejando la oración como última palabra, como única respuesta posible ante el misterio de un Dios que se detiene para mirar al hombre desde su mismo nivel.

Hay una esquina de Marchena donde cada primavera se mece una novicia entre naranjos y flores. La Virgen de los Dolores no camina sola: la acompañan los suspiros de generaciones que han buscado en su rostro el consuelo a penas antiguas y recientes. María Hurtado lo expresó con palabras suaves y estremecidas, con la devoción de quien sabe que el dolor, cuando se ofrece, también puede ser redentor. “En el barrio de Santa Clara hay una Virgen con una mirada infinita y suplicante hacia el firmamento”, dijo. Y con esa frase abrió la puerta de un convento que es también refugio del alma.

Ella está “con un pañuelo colgando que casi te lo da si se lo pides”. Esa imagen sencilla –una mano tendida, un paño dispuesto a secar lágrimas ajenas– resume siglos de devoción popular. “Está esperándonos para consolar esas lágrimas que seguro que hoy no saben a sal, pues ya se ha encargado ella de quitarles ese mineral”.

El peso del pueblo está en ese pañuelo. “¿Cómo podemos pedirte tanto?”, se preguntó la pregonera, con una humildad desarmante. “¿Qué cansada tienes que acabar cada Miércoles Santo? ¿Cuánto pesa ese pañuelo sobre el que has absorbido todos los dolores de tu pueblo?”. Es la maternidad espiritual llevada al extremo: una madre que recoge, que escucha, que carga con lo que los demás no pueden.

En esa noche silenciosa de primavera, María reconoció que “madre dolorosa, es normal que mires al cielo en busca de tu consuelo”, pero le pidió algo más: “Baja tu mirada, que tus hijos queremos quitar la daga que atraviesa tu corazón, esa que profetizó el viejo Simeón”.

Hay nombres que se pronuncian con ternura. Nombres que no pesan, que no hieren, que no exigen. El de Jesús, cuando es niño, se dice con la suavidad con la que se acaricia un recuerdo, con la delicadeza con la que se habla de la infancia. Así lo proclamó María Hurtado en su pregón, elevando al Dulce Nombre de Jesús a la altura de un símbolo universal de consuelo y fortaleza: “Dulce Nombre de Jesús, siento la incongruencia de tu pronombre: ¿cómo puede ser dulce el que sabe, con tan pronta edad, lo que le espera?”.

Y sin embargo, lo es. Porque en ese rostro de niño con mirada sabia se concentra la ternura de Dios encarnado. “Tu nombre es dulce, y eso se refleja en la miel de tus labios”, dijo María, evocando la imagen de un Jesús que no teme, que se ofrece, que se entrega desde su inocencia.

Hablar del Dulce Nombre es hablar del primer asombro, del descubrimiento infantil de lo sagrado. “Aún recuerdo cómo te miraba de niña a niño”, confesó la pregonera. “Me fijaba en la pequeña crucecita de plata, la misma que después en madera yo portaría el Viernes Santo por las mismas calles que tú habías pisado”. Esa coincidencia entre la mirada del pasado y la vivencia del presente unió en una sola emoción a la niña que fue y a la mujer que ahora pregonaba.

María comprendió la paradoja de este Niño-Dios, que a pesar de su aparente fragilidad “tiene una mente de un diamante irrompible hacia el amor más puro y brillante que existe: el amor de Dios”. En esa contradicción entre niñez y divinidad, entre dulzura y sufrimiento, reside la grandeza de su imagen, y así lo expresó con una ternura que emocionó a todo el templo: “No llores, Dulce Nombre de Jesús, que todos los niños y niñas de tu pueblo te están mirando, te están ayudando”.

Y con un gesto de esperanza, selló el legado de generaciones: “Hoy los costaleros que te llevan son los mismos niños ya hechos hombres, y con la ayuda de tus ángeles, a pulso te elevarán al mismo cielo”.

Desde lo alto de una azotea, en un rincón que roza el cielo, una niña lanzaba su primera petalá sin saber que estaba sembrando una devoción que años más tarde haría florecer con palabras. Así nacía el amor de María Hurtado por la Virgen de la Piedad. “Desde la azotea de Cayetano veía de pequeña la salida del Dulce Nombre y desde allí también le ofrecía una petalá a la Virgen de la Piedad”, confesó con voz de memoria emocionada.

No hay calle en Marchena más silenciosa que aquella por la que pasa la Virgen de la Piedad. No hay rincón más íntimo que su paso lento, medido, donde todo parece pararse para dejar que el pueblo respire su consuelo. “Si te mecen, déjate llevar, Piedad es nuestra manera de que puedas andar”, proclamó María, poniendo en boca del pueblo ese susurro que se convierte en plegaria cuando Ella aparece.

La oración siguió fluyendo, tejida como los bordados de su manto: “Si te levantan al cielo, déjate llevar, Piedad es la manera de hacerte volar”. Porque esta Virgen no solo camina, no solo llora: se eleva. La eleva su pueblo, que la sostiene con amor callado, la mece con ternura infinita. “Si te rezan en silencio, déjate llevar, Piedad es nuestra manera de tus penas quitar”.

El Jueves Santo en Marchena no comienza en el reloj, sino en el corazón de quienes esperan que se abra el portón franciscano. De allí sale cada año, envuelto en lirios morados y recogimiento, el Cristo de la Santa y Vera Cruz, llevando consigo la memoria de generaciones que han hecho de este paso una oración viva. María Hurtado, con la emoción serena que da el amor antiguo, abrió su evocación con una confesión sincera: “Cuando habla mi corazón de la Vera Cruz, habla de recuerdos, sobre todo aquellos que guardo con un cariño muy especial”.

En su niñez, María deseaba ser costalera, pero en aquellos años no se podía. Así que se conformaba “con ir a los ensayos y llevar la radio”, porque lo importante no era el rol, sino estar cerca del Señor que camina entre sombras y cal.

La Vera Cruz, para María, no es una cofradía más: es la cofradía de su familia materna los Bellidos. Ess casa el Jueves Santo se convertía en una casa hermandad, «donde las túnicas de mis primos estaban muy bien colgadas y planchadas en los muebles del salón de cada casa”.

“El Jueves Santo en Marchena todo parece transformarse”, proclamó la pregonera. “La noche se oscurece, el cielo comienza a eclipsarse ante tu inminente muerte. Se abre un portón en la capilla franciscana, donde en el cancel espera un nazareno que porta esa peculiar cruz de guía”.

En ese momento, Marchena se vuelve un templo al aire libre. “Suena cornetas y tambores y una rampa de madera sobre la que rachean suavemente con un poco de cuerpo a tierra”, y Él baja “camino del barrio más monumental, entre esquinas que se retuercen, muy padeciente, coronado de espinas y la sangre derramada”. La marcha no es música, es latido; la cera no es luz, es lágrima; y el paso no es madera, es altar: “Una elegante levantá a pulso siempre te eleva, esas trabajaderas sagradas que rachean suavemente y que rezan sin parar en una noche que parece que no tiene final”.

María describió el instante en que la silueta del Cristo se proyecta sobre las paredes blancas del barrio, como una aparición: “De repente, por las paredes encaladas previamente, una silueta se refleja del Señor que pasa por tu casa. Verte. ¡Cuánta elegancia hay en tu barrio! ¡Qué silencio tan solemne!”. Porque si algo distingue a la Vera Cruz es el recogimiento que envuelve su discurrir, la sobriedad que no necesita ornamento, el rezo callado que no exige respuesta.

Hay nombres que no se pronuncian, se respiran. Nombres que no hacen falta decir en voz alta porque ya viven en el corazón. Así es la Esperanza en Marchena: no necesita presentaciones ni alardes. Basta con mirarla para entender por qué su manto verde no es un color cualquiera. “Dicen que el color de la Esperanza no es un verde normal”, explicó María Hurtado. “A mí me recuerda al verde del mar”. Pero no a un mar en calma, sino al mar que lucha, al que no se rinde. “El mar revuelto, ese que arrastra toda la arena del fondo cuando rompe la ola, justo ese es el color”.

Así la sintió la pregonera desde niña. No como un símbolo decorativo, sino como una necesidad vital. “La Esperanza te tripula para poder navegar, allá en tu fondo más profundo que te arranca el alma sin avisar”. Y como quien se aferra a una tabla en mitad del naufragio, elevó su canto: “Cuando la mar esté revuelta, a cara a cara mírala: es la Esperanza la que te salva de la deriva en alta mar”.

Por eso, la Esperanza de Marchena no es simplemente bella. “No vas a ser bella, Esperanza, tienes que serlo por necesidad”. Porque cada mirada busca en Ella una respuesta, un consuelo, un sí o un no que cambie el rumbo de una vida. “Sino, ¿cómo te miramos esperando encontrar la respuesta a ese sí o a ese no que ansiamos escuchar?”.

En esa mezcla de ternura y fortaleza, María fue desgranando su oración íntima: “Bella es la Esperanza que de verde tiñes el mar cuando la ves pasar, va demostrando un no sé qué que te sacia cuando se va”. Porque verla no basta. Se necesita, se ansía, se espera. “Bella es la Esperanza que de verde tiñes el mar del que anhela encontrar los vaivenes de la vida que aparecen cuando no los sabemos tolerar”.

La pregonera describió con palabras sentidas esa conexión íntima entre la Virgen y su pueblo, donde cada uno lanza plegarias en silencio. “Miras para abajo, para nuestros ojos encontrar esas plegarias que te lanzamos y que en ti la respuesta está”. Y entonces se comprende que Ella, coronada y serena, no está solo para embellecer una calle, sino para sostener un alma. “Bella es la Esperanza, esa que porta alfajín de Capitán General y coronada está, la que navega sobre un palio estrellado hecho de terciopelo y plata, impregnada en nazar, y llevas más de 20 años siendo Reina de Marchena, de la cristiandad y de todo el mar”.

Hay imágenes que no se nombran sin estremecerse. Y en Marchena, si hay un nombre que agita las entrañas del pueblo entero, ese es el de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El Señor que no se menciona, se reza; el que no se mira, se sigue; el que no se explica, se siente. Y eso hizo María Hurtado: sentir. “¿En serio? ¿No me lo puedo creer? ¿Y ahora qué hago?”, se preguntaba recordando el instante en que se encontró frente a Él, tras veinte años de espera en una lista “que parece ser eterna para ponerme por un instante frente a ti, cara a cara”.

Su voz, que tantas veces se quebró a lo largo del pregón, pareció quebrarse aún más cuando pronunció esas palabras: “Ese día no sabía si hablarte desde mi tristeza o desde el agradecimiento”. Porque el día que María se revistió de Verónica fue el mismo día en que su abuela Conchita se despidió de este mundo. Y no, no fue casualidad. “Tú decidiste que yo, vestida de Verónica, justo ese día ascendiera a ti”.

Aquella escena no fue solo un rito ni un sueño cumplido: fue un abrazo entre generaciones, un gesto de la Providencia. “Tu rostro yo limpiar o tú el mío. A mí no podía estar nerviosa ese día, solo quería hablar contigo y que me explicaras qué es lo que pasaría”. Y en ese diálogo íntimo entre nieta y Señor, entre túnica morada y paño blanco, se selló una alianza de vida entera.

“No vi a mi abuela desde el balcón viendo pasar a su nieta, sino que fui yo la que la acerqué a ti al balcón infinito del cielo”. Y en ese gesto, María comprendió algo esencial: que cuando Dios está por medio, no hay casualidades, solo misterios que se revelan con amor.

No es extraño que su camino nazareno lo viva como una misión. “Por eso camino descalza y de morado, desde San Miguel, cuando las puertas están de par en par, un Viernes Santo de madrugada, bajo un cielo estremecido de gargantas que se rompen a rezar”. Porque seguir a Jesús Nazareno no es solo vestir la túnica: es descalzarse del mundo, entregarse sin medida, fundirse en cada chicotá con el latido de su pueblo.

Con la emoción contenida de quien ha sentido esa madrugada en la piel, fue relatando cada recoveco del recorrido, cada paso que Él da por las calles de Marchena. “Bajo una luna llena primaveral, camino descalza y de morado, siguiendo una cruz de guía bajando de la Rabal”. Esas calles, que de día son barrio, en su paso se hacen santuario: Plazuela del Topo, calle Estudio, calle Sevilla, San Sebastián, Milagrosa, Santa Clara… “Calle Sevilla, que no sube, que reza por la paz bajo una palma merced y pilar”.

Y en ese discurrir lento, fatigado, arrastrando la cruz, María descubre que no solo camina Jesús. Camina el pueblo entero con Él, cada cual con su herida, cada cual con su fe. “Camino descalza y de morado hasta llegar al más sagrado altar del Monumento, donde está Jesucristo ya no muerto, sino vivo”. Porque Jesús no cae, se arrodilla. No se cansa, se entrega. “Tú que caminas, tú que no te paras, tú que no te cansas y el que nos miras cara a cara”.

Hay lágrimas que no se ven, pero que mojan por dentro. Lágrimas de sal y de silencio, de fe y de desahogo. Lágrimas como las de María Santísima de las Lágrimas, que no brotan solo de sus ojos tallados, sino de todos los que la miran. María Hurtado, con la emoción desbordada, se dirigió a Ella no como pregonera, sino como hija, como mujer, como madre, como alguien que un día descubrió que aquellas manos abiertas no solo recogían súplicas: también sostenían vidas.

“Virgen de las Lágrimas, tengo que pedirte perdón por haberte dado de lado durante tantos años”, confesó con humildad, reconociendo que sus miradas y sentimientos “se concentraban en tu Hijo primero”. Pero la vida, con su manera extraña de ponernos en nuestro sitio, hizo que fuese precisamente Ella quien la tomara de la mano en uno de los momentos más íntimos y reveladores. “Me pusieron junto a ti. Mejor dicho, en tus manos. Siempre abiertas se quedaron desde entonces, como hacen todas las madres”.

Ese instante, que quedó “fosilizado” en el corazón cofrade de la pregonera, ocurrió cuando estaba embarazada de su hijo Jorge. “Con uno de mis hijos en mi vientre pude acompañarte al son de la misma marcha que hoy aquí ha acontecido: Amarguras, Fondeanta”. La misma marcha que abría el pregón y que ahora regresaba para abrazar la memoria de aquella noche. “Lo admito: estaba algo triste de no poder hacer mi estación de penitencia ese año. Aunque lo intenté, me puse mi túnica, pero solo aguanté hasta pasar el arco”.

En su interior, una vida latía, y afuera, otra Vida —la de la Virgen— se desbordaba en compasión. “Qué mágicos son los momentos”, dijo, cuando, “a la voz de un Jorge costalero al mando de su capatá, daba voz a otro Jorge, el de mis adentros”. Porque no todas las lágrimas son de tristeza, y María supo reconocerlo: “También las hay de agradecerte, Virgen de las Lágrimas, que tu amargura se desvanece y la vida resurge al pasar y verte”.

De ese dolor hecho belleza brotó una descripción que conmovió a todo el templo: “Ahora, Madre, entiendo tu manto. Tu manto azul, de azul cobalto. No va a ser de otro color si está lleno de penas y de llanto”. Un manto que no cubre solo una imagen, sino que arropa a todo un pueblo. “Lo llenas tanto y tanto que es el océano de Marchena cada Viernes Santo”.

Y como ola tras ola, sus palabras se hicieron poesía. “Ahora, Madre, entiendo tu manto: de Nazarenos ahogados entre el dolor acumulado de los porrazos que la vida te golpea cuando menos estás preparado”. Ese manto, dijo, recoge las lágrimas de las madres que luchan en silencio, “de las que los vaivenes del día a día te consumen más todavía y esperan a verte para desahogar su agonía”.

Hay imágenes que parecen detenidas en el tiempo. Y otras que, aunque inertes, respiran. El Santísimo Cristo de San Pedro no camina, pero avanza en el alma de quien lo contempla. Así lo vio María Hurtado cuando, con la voz encogida, narró su primer reencuentro con Él al saber que sería pregonera: “¿Cómo no sentir ese dolor, Santísimo Cristo de San Pedro, al verte pasar a través de las calles estrechas, donde el silencio se rompe con el crujir de tu madera y el rachear del esparto sobre el suelo desgastado, al eco de tu ‘Miserere’ y entonaciones de quintas y sextas?”

En ese momento, lo esencial no fue hablar, sino ver. “La primera hermandad que fui a visitar fue esta”, confesó, “y ¿qué vi? Vi a ese Cristo que está allí, a lo lejos, en Santo Domingo, fundido en madera. Madera convertida en talla. Talla traducida a vida”. Porque en Marchena, el arte no es adorno, sino dogma: las imágenes respiran y sangran, y el Cristo de San Pedro es prueba de ello.

Fue en una visita posterior cuando la pregonera se atrevió a mirarlo desde más cerca, desde abajo, desde sus pies. Y en ese ángulo inédito descubrió una dimensión hasta entonces desconocida: “Tuve el atrevimiento de acercarme y, desde ese ángulo, pude percatarme de algo que jamás vi en la tarde del Viernes Santo: la dureza que padeciste. Tus manos moradas, tus brazos estirados, tus piernas fatigadas, tus pies ensangrentados y tu rostro, Señor, desfigurado”.

No lo dijo con aspavientos, sino con la seriedad de quien ha tocado el dolor. “Parece que vives, aunque estás recién muerto”, sentenció. Porque en el Cristo de San Pedro no hay dulzura ni calma, sino el espanto contenido de una muerte real. Y eso fue lo que más conmovió a María: la crudeza.

Recordó, entonces, aquella última vez que Marchena lo vio por sus calles, en andas y sin dosel, y comprendió por qué sus hermanos quisieron bordarle un dosel de terciopelo que disimulara las heridas: “Tuvieron que mandar hacer tal reliquia para que se pudieran disimular tus lesiones, tu frialdad, tus traumatismos, tus llagas y esa mirada perdida en busca de consuelo”.

El dosel, entendido como refugio, no como adorno. “Todo, Señor, para salvar a tu pueblo”. Porque no hay ornamento más sagrado que el que envuelve el sufrimiento. María lo entendió y lo explicó con una claridad conmovedora: ese dosel no es sólo belleza, es compasión. Un escudo bordado frente al horror.

La noche del Viernes Santo no se apaga del todo mientras quede encendida la mirada de una madre. Y en Marchena, esa madre tiene un nombre: María Santísima de las Angustias. A Ella se dirigió María Hurtado con un susurro convertido en plegaria, con ese respeto que sólo se puede tener hacia quien lo ha perdido todo y, sin embargo, sigue en pie.

“Madre, aunque eres modelo y maestra de la fe, me ha costado enfrentarme a ti”, comenzó diciendo. No porque no la amara, sino porque representa aquello que a nadie le gusta atravesar: “Representas una de las advocaciones que menos queremos sentir en nuestras vidas: la angustia, el temor, el miedo, la desesperación”.

La pregonera imaginó su dolor no desde la distancia, sino como hija, como madre, como mujer. Y se preguntó con temblor en la voz: “¿Qué día tan largo tuviste que pasar? ¿Cuál fue el más duro? ¿Su condena? ¿Las burlas? ¿Ver cómo caminaba y caía con la cruz? ¿Ver cómo lo crucificaban? ¿O tenerlo de nuevo entre tus brazos ya sin vida?”

La escena es desgarradora. Y María no la suavizó, no la embelleció con palabras vacías. Fue al centro del abismo, al instante exacto en el que la Virgen recoge a su Hijo muerto. “Ya no hay mayor espanto, pues llegó el instante. La palabra está cumplida. La muerte ha discurrido por las calles. Tu hijo, crucificado, ya sin dolor, esperando la salvación, su resurrección”.

Cada palabra fue tallada con lágrimas. “Madre, en esta noche teñida de luto, donde las calles de Marchena han intercambiado luces por sombras y el silencio se ha apoderado del murmullo, la cera de tus nazarenos va llorando por el suelo”. Esa cera que llora, como tú, como todos.

“Seis lágrimas de angustia resbalan por tu bello y blanquecino rostro, donde el sofoco del pánico que debiste sufrir le dan color a tu mejilla”, continuó, como quien ha sostenido la imagen entre las manos y ha sentido el temblor del alma. “Madre de negro y pálido corazón, aunque sintieras en tu garganta ese nudo que te hace callar, aunque sintieras en tu alma ese dolor que te ahoga aún más, aunque sintieras en tu corazón cien puñales al hincar… angustias más desamparadas quisieran los marcheneros quitar”.

El Sábado Santo en Marchena no es una noche de duelo, sino un umbral. Y ese umbral tiene forma de paso: el Santo Entierro, el “resumen del que todo lo consume”, como lo definió María Hurtado, con el corazón lleno y la voz hecha incienso. Porque tras la muerte, dijo, “es el poliedro perfecto, donde Cristo yacente, descendido de la cruz, triunfante, duerme por poco tiempo”.

No habló sólo del silencio ni de la solemnidad, sino del milagro tallado en madera. “Si hubiese sabido tu escultor, Jerónimo Hernández, que luego vendría un Guzmán Bejarano para dejarnos perplejos ante tan majestuosa obra, no se lo hubiese imaginado. Nada falta, Señor”. Y es que ese paso no es un paso: es un retablo andante que late con cada zancada.

Es un libro abierto, con capítulos de oro y lirios morados. “Es un retablo abierto que camina entre decorados con lirios pasionantes, que van haciendo justicia ante tu paso”. En sus esquinas, las cuatro esquinas del mundo: “¿Quién no ha mirado a sus esquinas, con sus evangelistas? A San Lucas, acompañado con la fuerza del toro. A San Marcos, con el poder del león. A San Juan, con el águila que todo lo divisa. O a San Mateo, con ese ángel que nos aguarda”.

Y allí, en el vértice de todo, en el centro geométrico de la fe, está Él: “Sí, porque en el vértice, en el extremo de tu poliedro, Señor, estás una vez más tú, transformado en polígono, para que podamos vivir a través de ti”. Un paso que, al avanzar, no pisa, sino que flota. “Da igual que subas a toda prisa con un izquierdo que rachea por el susurrar del paso del tiempo, ante un suelo desgastado y unas paredes que, si hablaran, Señor, quizás no seguirían en pie”.

Marchena no sólo lo contempla, lo acompaña. Y Él, a su vez, la guía en su ascenso hacia la esperanza. “Sigue subiendo hacia la mota más alta y atraviesa esa puerta medieval, esa que nos acerca más de ti, pues tu fe nos guía”.

Pero no va solo. Le siguen las que no fallan nunca. “Seguido de tus tres Marías: Salomé, Magdalena, María Cleofás, y la Verónica, que nos muestra tu Santa Faz”. Son ellas las custodias del silencio, las guardianas de ese cuerpo que duerme, pero que no ha muerto del todo.

Y María lo proclama con la certeza de quien lo ha sentido en carne viva: “Santo Entierro, que no te hemos enterrado. Que a tu sepulcro te hemos acompañado solo para que vuelvas a vivir, ahora sí, toda la eternidad”.

Cuando ya la Semana Santa declina, cuando las túnicas se guardan y el silencio vuelve a tomar las calles, una figura sigue en pie. Es la Virgen de la Soledad, coronada de estrellas, sostenida por la oración de un pueblo entero que, aunque la llama sola, nunca la deja sola.

Así la describió María Hurtado, con ese respeto que sólo se profesa a lo que es eterno. “Madre, eres modelo de amor, y das todo aunque te duela”, comenzó, en un tono de íntima veneración. “¿Cómo te llaman Soledad, con un pueblo que te corona y que sola no te deja estar?”

La contradicción de tu nombre no hace sino subrayar el consuelo que repartes. “Te llaman Soledad, pero en tu tiro te cobijan y no te dejan escapar. Te llaman Soledad, pero eres la madre de todos los marcheneros”, afirmó la pregonera, recogiendo ese anhelo callado que acompaña a tantos en la noche más honda del año.

Hay instantes que sólo Marchena entiende. Uno de ellos ocurre bajo tu palio, cuando los cirios titilan y las bambalinas tiemblan. María no lo dejó pasar: “¿Capatá, qué se siente cogiendo ese llamador de plata? ¿Dónde están puestas todas las plegarias de un pueblo? Saber que en ti está la voz que hace que los milagros se cumplan”.

No son versos, son verdades de fe. “Cuántos rezos de madre desconsolada hacia la madre de Marchena, Soledad Coronada”. Madres que encuentran en ti un espejo, un refugio, un bálsamo. Porque tú, aunque rota, sigues de pie. Porque tú, aunque te llamen Soledad, estás acompañada de todas las mujeres de Marchena: “baja, acordonada por mujeres que sola no te van a dejar, vestidas de manto y que no paran de rezar”.

Tu palio es más que orfebrería, es un cielo tangible. “Tu palio repleto de estrellas relucientes entre una palmera muy ducal que tiene siete hojas, una por cada hermandad”, dijo María, hilando historia, estética y símbolo en una sola imagen. “Tus bambalinas son lunas que se mecen sin parar, camino de ese sepulcro que vacío dicen que está”.

María nos lleva al instante último de tu tránsito por las calles, allí donde los adioses se pronuncian sin voz. “Soledad, abre un poco esas manos, déjalas de apretar, que desde mi ventana te lanzo una plegaria más. Recíbela: de cariño es igual de importante que las demás, pero esta tiene más peso. No, no es para mí. Es para quien tú ya sabes”.

Y en ese gesto final, en ese cerrar de manos, María Hurtado depositó el anhelo más profundo de todos: salud para quienes luchan. “No te olvides, Soledad, a por otro año de salud para los que están”. Porque si alguien puede guardar ese deseo, eres tú, que llevas siglos custodiando el dolor, la esperanza y la fe de Marchena.

“Cierra tus manos. El secreto dicho está. ¡Viva la Soledad Coronada! ¡Viva María sin pecado original!”. Con esa exclamación concluyó María su ofrenda, con el corazón en vilo y los ojos húmedos de quien ha comprendido que la Soledad no es ausencia, sino compañía fiel hasta el final.

Cristo de San Pedro

La familia de saeteros más antigua de Marchena suma 145 años de tradición

Published

4 meses agoon

8 marzo, 2025

Antonio Sánchez era el verdadero nombre del Tuerto Pollo, el saetero más antiguo de Marchena del que tenemos datos escritos. Es el exponente más famoso de una familia saetera señera, con cuatro generaciones de saeteros.

Tuerto Pollo era un republicano y hermano del Cristo de San Pedro que en torno a 1873 se arrodilló y le cantó una saeta ante el Cristo de San Pedro en Los Cantillos y así logró que lo readmitieran en la hermandad, según Muñoz y Pabón. Roberto Narváez, de la Escuela de Saetas, confirma que Tuerto Pollo es sin duda el saetero más antiguo del que tenemos datos escritos en Marchena.

Según nos cuenta Ana Rueda, profesora de Lengua y Literatura en Madrid, y hermana de la Hermandad del Cristo de San Pedro como su antepasado, Antonio Sánchez, «Tuerto Pollo», era hermano de su bisabuela y pertenecía a la familia de los «Pollo» que era el apodo familiar tal y como lo cuenta Muñoz y Pabón en La Lectura Dominical del 8 de Abril de 1905.

Cantaor y saetero «que ponía los pelos de punta» a decir de las viejas hasta el punto de que se decía de él que tenía «un coro de ángeles metido en aquel pecho» fue expulsado de la Hermandad del Cristo de San Pedro por apoyar a la República de Castelar (1873-74).

«La multitud vio un hombre corriendo como loco hacia el Cristo. Un hombre desarrapado que rechazaba bruscamente a los que intentaban detenerlo, avanzando entre negras filas de penitente, se quitó el sombrero y cayó de rodillas con los brazos en cruz frente al Cristo de San Pedro en los cuatro Cantillos.

Derramando lágrimas cantó una lastimera saeta con una voz tan profunda que hizo conmover a las piedras de Los Cantillos. «Cristo que te estás muriendo, de calentura y de sed, qué lástima que mis lágrimas, no las pudieras beber».

Tan bien y tan emocionadamente cantó que las mujeres envueltas en sus trajes de manto y saya lloraban y los hombres tenían que morderse los labios para no hacerlo y los niños se agarraban a las faldas de sus madres al ver a la oveja descarriada volviendo al redil de su padre.

«Efectivamente se llamaba Antonio Sánchez. Tenía muchos hermanos, una de ellos era mi bisabuela. El Tuerto Pollo era tío de mi abuela. Los pollos debían cantar muy bien, yo intuyo que por ahí vendría el mote» cuenta Ana Rueda que nació y vive en Madrid. «Mi abuela Patrocinio Maqueda Sánchez, se casó con Matías Rueda y yo soy hija de Luis Rueda Maqueda, hombre de campo nacido en la calle Harina. La madre de mi abuela era Purita Sánchez o Purita la del Pollo».

Ana Rueda recuerda que su padre Luis Rueda Maqueda «le grabó las saetas marcheneras antiguas a Roberto Narváez, de la Escuela de Saetas Señor de la Humildad para que las enseñara en su escuela, porque ya no las cantaba nadie».

Roberto Narváez explica que Luis Rueda Maqueda, «Luis Matias», conocido en el flamenco como Luis de Marchena «aportó a nuestra escuela conocimientos de la saeta marchenera antigua que deriva de la carcelera del preso, junto a otros saeteros como Antonio Martin, Niño de la Viuda que cantaba muy bien y ayudó a conservar la saeta marchenera antigua».

La familia de Ana Rueda es la más antigua documentada de la rica tradición saetera de Marchena, cuatro generaciones de saeteros, cristeros y cantaores que sigue viva pues la propia Ana Rueda, a pesar de vivir en Madrid, ha cantado muchas saetas marcheneras y el año próximo promete venir el Viernes Santo a Marchena para cantarle al Cristo de San Pedro.

Ana Rueda recuerda que «mi abuela cantaba y su padre no la dejaba porque estaba muy mal visto en la época. Pero sus hijos salieron todos cantaores. Mi padre cantó profesionalmente con el nombre de Luis de Marchena; mi tío José como Matías el Marchenero. Y los demás también, aunque no profesionalmente. Les decían los Matías, por el nombre de mi abuelo. Y en los años 30 se juntaban todos los hermanos cantando saetas y la gente iba tras ellos. La guerra lo truncó todo y la mayoría se vino a Madrid. Mi tío José y mi padre vivieron del cante».

Ana Rueda es la última descendiente de Tuerto Pollo y como él, es del Cristo y ha cantado muchas saetas en Marchena.

Otro de los hermanos e fue a vivir a Paradas. «Mi tío Manolo se fue a vivir a Paradas, y todos los años iba a cantarle a Jesús, hasta que le dio un ictus. Cantaba en la calle Estudio (San Miguel), con una voz muy aguda».

Ana Rueda aún conserva primos en Marchena Rafael, Manuel y José Antonio Pliego Moreno y volverá el próxima junio para exhumar los restos de su padre.

Actualidad

Quinario del Cristo de San Pedro del 4 al 8 de Marzo

Published

4 meses agoon

25 febrero, 2025La Archicofradía del Santísimo Cristo de San Pedro ha anunciado la celebración del Quinario en honor a su titular los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2025, en Santo Domingo.

Los cultos darán comienzo cada jornada a las 19:30 horas, con el rezo del Santo Rosario, seguido del Ejercicio del Quinario y la Sagrada Eucaristía, que será presidida por José Manuel Pineda Benítez, párroco de San Cristóbal Mártir (Burguillos) y de San Ignacio de Loyola (El Viar-Alcalá del Río).

El sábado 8 de marzo, se celebrará la Función Principal de Instituto, en la que los hermanos realizarán la solemne y pública Protestación de Fe, tal y como establecen las Reglas de la Hermandad.

América

El médico de Marchena pionero en escribir sobre el chocolate tras su viaje a México

Published

9 meses agoon

13 octubre, 2024

Ann Fanshawe, mujer del embajador de Inglaterra en España, escribió en su libros de recetas tras pasar por Sevilla en abril de 1664 que “El mejor chocolate, exceptuando el de las Indias, se hace en Sevilla”. El cónsul de Sevilla les agasajó con una “gran cantidad de chocolate” y les regaló una chocolatera de plata, doce tazas y dos mancerinas para que pudieran degustarlo apropiadamente.

El primer dato escrito del chocolate en Sevilla y por lo tanto uno de los primeros de Europa indica que al convento de los Terceros Franciscanos de la ciudad llegaron granos de cacao entre 1521 (fecha de la conquista de Méjico) y 1532. El primer lugar documentado en España donde se elaboró chocolate es el Monasterio de Piedra (Aragón, 1534), donde llegó cacao desde Sevilla llevado por Fray Jerónimo Aguilar, acompañante de Hernán Cortés, con la receta de chocolate.

La llegada a Sevilla del matrimonio entre Francisca de la Cueva y el nieto de Moctezuma II, Diego Luis Moctezuma impulsó el consumo entre las familias nobles del sur de España y en 1588 comerciaban con cacao.

Los médicos sevillanos participaron en la defensa o denostación de la bebida y en 1618, Bartolomé Marradón, que había visitado Nueva España publicó en Sevilla: Diálogo del uso del tabaco, los daños y provechos que el tiempo y experiencia han descubierto de sus efectos y del chocolate, y otras bebidas que en estos tiempos se usan.

MÉDICOS DE MARCHENA EN MÉXICO

La familia Juárez o Suárez pasó de Marchena a México en 1536, convirtiéndose en los primeros cirujanos de indias y aprendiendo de ellos el uso de las plantas medicinales, entre las cuales estaba el cacao, y el chocolate que fue estudiado por Bartolomé Marradón, médico y hermano mayor del Cristo de San Pedro.

Manos indígenas, técnica europea, estética flamenca y devoción marchenera

Los primeros cirujanos de Indias

Francisco Juárez fue un cirujano de Marchena que viajó con su mujer Catalina González y sus hijos (Baltasar, Catalina, Diego, Francisco, María, Melchor, Gaspar y Luis Juárez González) a Nueva España (actual México) en 1562 con la armada del general Lope de Armendáriz.

Francisco Juárez era hijo hijo del bachiller Juan de Alcaudete casado con Catalina González. Previamente -en 1536- habían viajado a México sus hermanos Luis Alcaudete y Leonor Alcaudete también hijos del licenciado Alcaudete y de Catalina González, naturales de Marchena. El licenciado Alcaudete tuvo una calle en Marchena desde el siglo XVII hasta el S. XIX cuando se le cambió el nombre por Padre Marchena.

La corona creó puestos de cirujanos en los barcos mercantes, en la Real Armada y en el ejército. Por este motivo el primer Real Colegio de Cirujía se instala en San Fernando, Cádiz.

Bartolomé Marradón, el médico que estudió el chocolate

Marradón por ser uno de los primeros médicos que viajó a México y Guatemala para estudiar el cacao y el chocolate y escribir libros sobre el tema fue citado por la mayor parte de tratados europeos sobre el tema y traducido a varios idiomas.

«Diálogo compuesto por Bartolomé Marradon, médico español de la villa de Marchena, impreso en Sevilla en el año 1618». Asi se llama la obra escrita por Bartolomé Marradón, hermano mayor del Cristo de San Pedro que dice que el chocolate era muy usado en las Indias y en España «y que estima mucho ser muy medicinal y muy a propósito de aprender sus virtudes. Yo probé el fruto del cacao y lo he degustado pero para deciros la verdad no me place» escibió el Médico marchenero en su «Diálogo del chocolate».

El tomate, la papa, el maiz, el cacao y chocolate y muchos otros alimentos llegados de América fueron rápidamente usados en España. Pero el cacao era la bebida de los dioses Mayas y es éste componente ritual lo que previno a los médicos españoles como Bartolomé Marradón.

Marradón decía que no se podía usar el cacao sin tener en cuenta que formaba parte de la cultura indígena que entonces, en pleno auge de la Inquisición, como todas las religiones no católicas, eran vistas como herejías por los españoles.

El médico, boticario y escritor Bartolomé Marradón, quien visitó México escribió que. «El uso de chocolate es tan familiar y frecuente entre todos los indios que no hay un espacio en el mercado en el que no haya una mujer negra o india con su tía, su Apstlet (que es una vasija de arcilla), y su molinillo (que es como un palo parecido a las agujas que se usan en España para hilar), y sus recipientes para recolectar y enfriar la espuma [del chocolate]».

«Estas mujeres primero ponen una parte de la pasta o un cuadrado de chocolate en el agua y los disuelven, y después de retirar una parte de esta espuma….. la distribuyen en vasijas llamadas Tecomates …. Después las mujeres lo reparten entre los indios o a españoles que las rodean. Los indios son grandes impostores, pues les dan a sus plantas nombres indios, lo cual les da buena reputación [a las plantas]. Podemos decir eso del chocolate vendido en los mercados y los puestos (Marradón, 1685 [1618], pp. 431-433).

Marradón describe el mercado como un punto de encuentro entre culturas, en el que las mujeres, en particular las indias y las negras, eran las proveedoras de un conocimiento deseable y de sustancias comestibles y potables, y los españoles eran los interesados y los compradores.

Lo que más preocupaba a los curas y nobles españoles que fueron los primeros en tomar chocolate en Europa era si el chocolate rompía el ayuno, pues desconocían su naturaleza. «El chocolate ni se toma por medicinas ni por vicio ni por bebida contra la sed sino por sustento y nutrición del cuerpo para conservar la salud como efectos secundarios y que no es excusa en el precepto del ayuno» escribía Pinelo.

Y añadia «el cacao tostado y molido como hemos dicho poniendo su masa a fuego lento sale encima un licor mantecoso y graso de buen gusto y medicinal para inflamaciones quemaduras, ampollas de viruela, sarampión, labios, manos, mal de encías y otros juegos semejantes otros y otros juegos semejantes y aún las mujeres la usan para los labios cuarteados».

ACTUALIDAD

La Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

El próximo sábado 26 de julio a las 22:00 horas, Marchena vivirá una de sus noches más esperadas del calendario...

Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

La tranquilidad de la tarde en Marchena se vio interrumpida este Lunes por una intervención de emergencia en la Travesía...

Mercados, mataderos y control social en la campiña medieval

A finales del siglo XV y principios del XVI, las principales ciudades andaluzas comenzaron a centralizar el sacrificio de animales...

Más cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

La carne de cerdo se convirtió en un arma en manos de la Inquisición española para identificar y marginar a...

Marta García, protagonista del liderazgo de España U23 en la FIBA 3×3 Nations League de Viena

La marchenera Marta García, jugadora del DOC GardenStore Baloncesto Sevilla Femenino, ha brillado como una de las figuras destacadas de...

Francisco Núñez Ramírez, elegido nuevo Hermano Mayor de la Humildad y Paciencia de Marchena

La Hermandad de Nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara...

Preparan demanda penal contra el Presidente de Diputación por los constantes reventones de la tubería del Huesna

Teresa Jiménez Presidenta de la Asociación de Afectados del Huesna anuncia la presentación inminente de una demanda penal nominativa contra...

Noche de estrellas y observaciones astronómicas en el campo de fútbol de Marchena el 4 de julio

El cielo de la campiña sevillana se convertirá en aula y espectáculo el próximo 4 de julio a las 22:30...

Arco La Rosa activa su calendario estival con más de veinte excursiones a la costa andaluza

Salidas desde Marchena a Cádiz, Matalascañas, Valdelagrana, La Barrosa, Rota, Chipiona y Torremolinos durante julio y agosto de 2025 La...

Publicadas en BOJA las bases reguladoras de las nuevas ayudas para la restauración del arte sacro

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la...

93.300€ para reformas del parque de Bomberos de Marchena y otros 14 municipios

La Diputación pone en marcha un programa de ayudas a 15 municipios titulares de parques de bomberos integrantes del Consorcio,...

Vericuetos lleva su “Swing andaluz” al Clarence Jazz Club de Torremolinos

El quinteto con raíces en Morón y Marchena despliega su fusión de jazz manouche, flamenco y ritmos bailables en uno...

La Piscina Municipal de Marchena abre sus puertas con una variada oferta de actividades para este verano

La Piscina Municipal de Marchena ha anunciado su programación para los meses de julio y agosto de 2025, ofreciendo una...

Paradas celebra la XI Nocturna BTT con paseo en bicicleta bajo la luna el 21 de junio

La localidad de Paradas volverá a llenarse de luces, pedales y buen ambiente con la XI Nocturna BTT, una cita...

Marchena se presenta ante la Virgen del Rocio y prepara nuevas actividades

La Hermandad del Rocío de Marchena ha vivido este 2025 un momento histórico y cargado de simbolismo: por primera vez...

Campamento Digital se celebrará a finales de junio en Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla

Los municipios sevillanos de Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla, entre otros, acogerán a finales de junio una nueva...

Opinion: Yo también lo haría

En muchas conversaciones cotidianas, escuchamos la frase: “Yo también lo haría”, como una forma de justificar la corrupción de ciertos...

Este jueves se presenta el libro sobre historia de la fotografía en Marchena, de Oliver Tovar

El autor presentará su obra el 12 de junio en la Biblioteca Pública Municipal con una conferencia sobre imágenes históricas...

Jesús García Solano, nombrado Hijo Adoptivo de Marchena en un emotivo acto

Hoy 7 de junio de 2025, la Sala Carreras de Marchena acogió la entrega oficial del título de Hijo Adoptivo...

El IES López de Arenas obtiene tres premios en la XVI edición del Concurso Jovemprende

El Instituto de Educación Secundaria López de Arenas ha sido uno de los grandes protagonistas de la XVI edición del...

- La Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

- Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

- Mercados, mataderos y control social en la campiña medieval

- Más cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

- El sur como refugio de la causa católica irlandesa y escocesa y su éxito con los vinos de Jerez

- Abogado responde

- Actualidad

- Agenda

- Amazon Prime

- América

- Analisis

- Andalucia Sefardi

- Arahal

- Arte

- Borriquita

- caballos

- Campo

- Caridad

- Carmona

- Carnaval

- Cicencia

- Ciencia

- Cine y TV

- Cocina

- cocina fácil

- Comarca

- Conciencia

- Contenido Exclusivo

- Coripe

- Cripto-judíos

- Cristo de San Pedro

- crítica

- Cultura

- Deporte

- Dulce Nombre

- Ecija

- Educación

- El Tiempo

- Empleo

- Emprendedores

- Empresas

- Encuentros literarios

- English

- Entrevista

- Especial Dia de Andalucia

- Feria de Marchena

- Fiestas

- Flamenco

- Fotos

- Fuentes de Andalucia

- Fuentes de Andalucia

- Galería de fotos

- Gastronomía

- Gente de Marchena

- Gilena

- Google Time

- Grandes Historias

- GUIA DE MARKETING

- Hermandades

- Historia

- Horarios

- Humildad

- Inquisición

- Insólito

- Inteligencia artifical

- Investigación

- Jesuitas

- Jesún Nazareno

- Judeo-conversos

- Juegos

- La Bola de Cristal

- La Bruja Avería

- La Comarca

- LA VOZ DE LA CALLE/ QUEJAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

- Las fotos de los lectores

- Libros

- Literatura

- Marchena en América

- Marranos

- Medio Ambiente

- MENTE SANA/ VIDA SANA

- Merced

- Música

- Navidad

- Netflix

- Ofertas

- Ofertas de empleo

- Opinión

- Opinion

- Osuna

- Paradas

- Periodismo de raíces

- Podcast

- Portada

- Procavi

- Pueblos

- Quinario Jesus

- Recetas

- Relatos y Leyendas

- Rocio

- Rocio 2018

- Rutas

- Rutas del León

- Saber con sabor

- San Isidro

- San Sebastian

- Sevilla

- Sin categoría

- Soledad

- Stranger Things

- Sucesos

- Tecnologia

- Toros

- tren

- Turismo

- TV

- Utrera

- Veracruz

- Verano

- Viaje

- Vida natural

- Vida social

- Villancicos

- Vivir Marchena

- Vivir Osuna

- yoga

Agenda Andalucia Andalucía Sefardí Arahal Arte Carmona Carnaval cine Cuaresma cultura Cádiz Ecija el tiempo España Feria Flamenco Fuentes de Andalucía Gastronomía Hermandades Historia Investigación Jesús Nazareno Libros Marchena Morón música Navidad obras Opinión Osuna Paradas patrimonio Policia Local Ponce de León Portada Renfe Rocío Salud Semana Santa Sevilla sucesos Turismo Utrera Veracruz viajes

- La Fiesta de la Guitarra será el 26 de Julio, con Arcángel como cabeza de cartel

- Un joven se desmaya en un gimnasio de Marchena y es trasladado en helicóptero al Virgen del Rocío

- Mercados, mataderos y control social en la campiña medieval

- Más cristianos hizo el jamón, que la Santa Inquisición

- El sur como refugio de la causa católica irlandesa y escocesa y su éxito con los vinos de Jerez

You must be logged in to post a comment Login